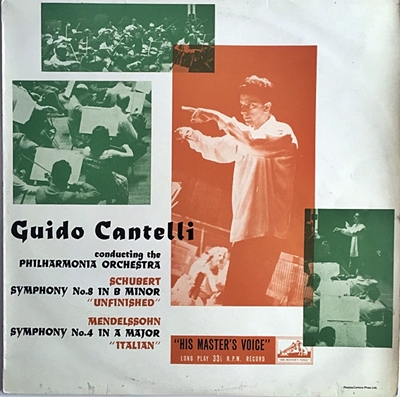

Home|カンテッリ(Guido Cantelli)|シューベルト:交響曲第7(8)番 ロ短調 「未完成」 D759

シューベルト:交響曲第7(8)番 ロ短調 「未完成」 D759

グィード・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年8月18日録音

Schubert:Symphony No.8 in B minor D.759 "Unfinished" [1.Allegro moderato]

Schubert:Symphony No.8 in B minor D759 "Unfinished" [2.Andante con moto]

わが恋の終わらざるがごとく・・・

シューベルトは、自身も会員となっていたシュタインエルマルク音楽協会に前半の2楽章までの楽譜を提出しています。

協会は残りの2楽章を待って演奏会を行う予定だったようですが、ご存知のようにそれは果たされることなく、そのうちに前半の2楽章もいつの間にか忘れ去られる運命をたどりました。

この忘れ去られた2楽章が復活するのは、それから43年後の1965年で、ウィーンの指揮者ヨハン・ヘルベックによって歴史的な初演が行われました。

その当時から、この作品が何故に未完成のままで放置されたのか、様々な説が展開されてきました。

有名なのは映画「未完成交響楽」のキャッチコピー、「わが恋の終わらざるがごとく、この曲もまた終わらざるべし」という、シューベルトの失恋に結びつける説です。

もちろんこれは全くの作り話ですが、こんな話を作り上げてみたくなるほどにロマンティックで謎に満ちた作品です。

前半の2楽章があまりにも素晴らしく、さすがのシューベルトも残りの2楽章を書き得なかった、と言うのが今日の一番有力な説のようです。しかし、シューベルトに匹敵する才能があって、それでこのように主張するなら分かるのですが、凡人がこんなことを勝手に言っていいのだろうか、と、ためらいを覚えてしまいます。

そこで、ユング君ですが、おそらく「興味」を失ったんだろうという、それこそ色気も素っ気もない説が意外と真実に近いのではないかと思っています。

この時期の交響曲は全て習作の域を出るものではありませんでした。

彼にとっての第1番の交響曲は、現在第8番と呼ばれる「ザ・グレイト」であったことは事実です。

その事を考えると、未完成と呼ばれるこの交響曲は、2楽章まで書いては見たものの、自分自身が考える交響曲のスタイルから言ってあまり上手くいったとは言えず、結果、続きを書いていく興味を失ったんだろうという説にはかなり納得がいきます。

ただ、本人が興味を失った作品でも、後世の人間にとってはかけがえのない宝物となるあたりがシューベルトの凄さではあります。

一般的には、本人は自信満々の作品であっても、そのほとんどが歴史の藻屑と消えていく過酷な現実と照らし合わせると、いつの時代も神は不公平なものだと再確認させてくれる事実ではあります。

「夭逝」ではなくて「断絶」を感じてしまう録音

カンテッリの事を夭逝の指揮者と言った人がいましたが、それは違うだろうと突っ込んでしまいました。確かに彼は、1956年に僅か34才でこの世を去っていますから外形的には夭逝かも知れません。

しかし、「夭逝」というのは若さの中にあって避けがたい「死」を意識せざるを得ず、それ故に己に残された時間の少なさの中で呻吟せざるを得なかった人に奉られるものです。そして、その「呻吟」があったからこそ、そこには一つの環が閉じるような完結性が存在するのです。

飛行機事故という、想定もしなかった出来事で人生が絶ちきられたカンテッリにしてみれば、その直前まで「己の死」などは想像もしなかったはずです。

彼の前にあったのは洋々たる前途への自信であり、そこには「死の欠片」もなければ「残された時間の短さ」への意識なども存在するはずもなかったのです。

ですから、彼の若い死は、痛ましくはあっても一つの円環を閉じることが出来た「夭逝」とは異なる、ただひたすら痛ましいだけの「断絶」でしかなかったのです。

カンテッリという人はトスカニーニに見いだされて世に出た人でした。

その才能はトスカニーニが自らの後継者と認めたほどの素晴らしいものでした。そして、その才能に対する正しい確信は、どのような名門オケに対しても一歩も引くことなく自分の信念を貫き通せる強さを彼に与えていました。

ブラームスの1番やフランクの交響曲などを聞くと、そこではトスカニーニよりもトスカニーニらしい音楽を聞くことができました。それは、見事な彫刻作品を惚れ惚れと見つめるような思を引き起こすような音楽でした。

そして、こういう音楽というのは、オケに対する要求が厳しくなければ実現不可能なものであり、執拗なリハーサル無しには為し得ないものでした。

バックにトスカニーニがいたことも大きかったのでしょうが、それでも、僅か30才になったばかりの若造が、スカラ座のオケやフィルハーモニア管、そしてNBC交響楽団に対して一歩も引かなかったというのは尋常のことではありません。

ところが、彼の録音をもう少し聞き込んでいくと、全てが全て、そう言うトスカニーニ流の音楽の枠の中には収まっていないことにも気づくのです。

例えば、ここで紹介しているシューベルトの「未完成」などでは、半音階転調が繰り返される微妙な光と影の世界を描き出すことよりは、悲劇と平安と言う二つの対立要素のドラマとして描き出そうとしているように聞こえます。

図式的にすぎるかもしれませんが、それは明らかにトスカニーニ流よりはフルトヴェングラー的な世界に近いように思えます。

これは、明らかに一つのチャレンジだったはずです。

彼の中には「残された時間」などと言う概念は存在しなかったでしょうから、トスカニーニという枠の中から飛び出すための「模索」をはじめていたのではないでしょうか。

いや、きっと飛びださざるをえなかったのでしょう。

カラヤンがドイツのミニ・トスカニーニという立場から抜けださざるを得なかったように、カンテッリもトスカニーニの後継者という抜け出す必要があったのです。

そして、カラヤンはゆっくりと時間をかけながらミニ・トスカニーニからカラヤンへと脱皮していったのですが、カンテッリは絶ちきられてしまったのです。

それ故に、彼自身が変わろうと模索を繰り返している(結果として)最晩年の録音を聞くと、そこには「夭逝」ではなくて「断絶」を感じてしまうのです。

なお、彼の録音の初出年について一言触れておきます。

彼の録音がある程度まとまった形で復刻されたのはEMIのICONシリーズでした。

ところが、このシリーズにクレジットされている「初出年」のデータ(いわゆるPマーク)のほぼ全てが間違っています。

EMIがきちんとスタジオ録音した音源の初出が1990年代というのはおかしな話だと思ったのですが、やはりそれはおかしな話であって、間違いなく既に50年代にリリースされていました。

こういう録音データの管理に関しては一番キッチリしているのがEMIなので、これは一体どうしたことかと不思議に思ってしまいます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-07-07:東丈

- この曲の最高演奏だと思います。お涙ちょうだい風の自己陶酔で演奏されると辟易とする曲ですが、このように引き締まった演奏で聴くと本当にいい曲だと痛感します。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)