Home|アンダ(Geza Anda)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第6番 変ロ長調 K.238

モーツァルト:ピアノ協奏曲第6番 変ロ長調 K.238

(ピアノと指揮)ゲザ・アンダ:ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ 1962年4月録音

Piano Concerto No.6 in B-flat major, K.238 [1.Allegro aperto]

Piano Concerto No.6 in B-flat major, K.238 [2.Andante un poco adagio]

Piano Concerto No.6 in B-flat major, K.238 [3.Rondeau: Allegro]

ザルツブルグ時代のピアノコンチェルト

- 第5番 K.175:1773年12月完成

- 第6番 K.238:1776年1月完成

- 第7番 K.242:1776年2月完成(3台のピアノのための作品)

- 第8番 K.246:1776年4月完成

- 第9番 K.271:1777年1月完成

- 第10番 K.365:1775年~1777年に完成

モーツァルトはその生涯において27曲のピアノ協奏曲を遺したといわれています。しかし、詳しくふり返ってみると事はそれほど単純ではありません。今回は、このことについて簡単にふれておきたいと思います。

まず、一般に27曲といわれるピアノ協奏曲を大きく区切ってみると3つのグループに分かれることは誰の目にも明らかです。

一つは少年時代の習作に属するグループで、番号でいえば1~4番の協奏曲がこのグループに属します。

次は、ザルツブルグの宮廷に宮仕えをしていた1773年から1779年に至るいわゆるザルツブルグ時代の作品です。

番号でいえば5,6,8,9番の4作品と、3台、2台のピアノのための協奏曲と題された7番、10番の2作品です。

そして、最後は1781年にザルツブルグの大司教コロレドと決定的な衝突をしてウィーンに出てきてからの作品です。番号でいえば11番から27番に至る17作品となります。

これで、何の問題もないように見えます。

発展途上の形式だった交響曲のように、ディヴェルティメントに数えるのか交響曲に数えるのかと悩む必要はありません。

しかし、一つひっかかるのがケッヘル番号でいうと107番が割り当てられている「クリスティアン・バッハのソナタにもとづく3つの協奏曲」をどのように考えるかです。これは、その名前が示すようにクリスティアン・バッハのチェンバロソナタをそのまま協奏曲に編曲したものです。もし、

この作品も「モーツァルトの協奏曲」として数えるならば、少年時代の習作は4ではなくて7となり、モーツァルトのピアノ協奏曲は全部で30となるわけです。しかし、旧全集ではこの3作品は基本的には「他人の作品」と判定をして「モーツァルトのピアノ協奏曲」からは除外をして、それ以外の作品に1番から27番までの番号を割り振ったわけです。

ところが、20世紀の初頭になって、少年時代の習作として1番から4番までの番号が割り当てられていた作品も、実はK.107の作品と同じく、他人のチェンバロソナタを下敷きにして編曲したものであることが判明したのです。

ただし、K.107がクリスティアンの作品をまるまる下敷きにしたのに対して、1~4番の作品は楽章ごとにいろいろな作品を組み合わせて一つの協奏曲に仕上げていたのです。

こうなると1~4番の作品とK.107の3作品を区別する必然性はなくなってしまいました。

この不整合を解決するためには道は二つしかありません。一つはK.107の3作品も「モーツァルトの協奏曲」として数え入れるのか、逆に1~4番の作品を「モーツァルトの協奏曲」から除外してしまうかです。

この問題に最終的な決定が下ったのは、1956年から着手された新全集の刊行においてでした。

そこでは、最終的に1~4番の作品を「モーツァルトの協奏曲」から除外するというストイックな方向性が採用されました。

しかし、旧全集によって割り振られた番号はすでに広く世間に定着していますから、ナンバーリングを繰り上げるということはしませんでした。

これは賢明な判断だったと思われます。

シューベルトの場合はこのナンバーリングの繰り上げを実施したために(7番が削除されて、9番「グレイト」が8番に、8番「未完成」が7番に繰り上げられた)未だに混乱が続いています。

こうして、現在では少年時代の習作は「モーツァルトの協奏曲」からは除外され、彼のザルツブルグ時代のピアノ協奏曲は6作品となったのです。

第5番(K.175)の協奏曲がモーツァルトにとっては初めての完全にオリジナルな作品だといえます。

彼はこの作品に強い愛着があったようで、ウィーン時代においても何度も演奏会で取り上げ、そのたびにオーケストレーションや楽器の編成などにも手を加えています。今では、K.382のコンサート・ロンドとして知られている作品は、ウィーンにおける演奏会でこの作品の第3楽章として作曲されたものです。

ですから、K.175を第2楽章まできいた後に、それに続けてK382をきけばウィーンでの演奏会を再現できるというわけです。

そして、この後にしばらくの沈黙があって1776年から立て続けに5作品が作られています。おそらくは、姉のナンネルの演奏会か、もしくは自分の演奏会のために作曲されたものと思われます。

ですから、この作品には当時のザルツブルグの社交界の雰囲気が反映していると思われます。

また、第8番とナンバリングされているK.246のハ長調のコンチェルトには「リュッツォウ」という愛称がついています。

リュッツォウとは、ザルツブルグ要塞の司令官を勤めていた貴族の名前で、この作品はその妻のために注文された作品なのでこのニックネームがついています。

モーツァルトのピアノコンチェルトの中では最も易しい部類に属する作品のようで、ウィーンに出てからも弟子の教材としてよく使っていたそうです。

しかし、第9番(K.271)の「ジュノーム」だけはひときわ異彩をはなっています。

ふつうはオーケストラの前奏の後にピアノが登場するのが古典派の常識であるのに、ここでは冒頭からいきなりピアノソロが登場します。また、ハ短調で書かれた第2楽章の陰りを帯びた表情は社交音楽の枠を超えています。

K.466のニ短調コンチェルトほどではないにしても、ここでも一つの大きな飛躍と断絶が口を開いているように見えます。

しかし、この後にモーツァルトはザルツブルグの宮廷と決定的な衝突を引き起こし、一人の自立した芸術家としてウィーンでの生活を始めます。

そこでは、売れなければ生きていけないわけですから、一瞬姿を現した断絶は閉じてしまいます。

自由にして明朗なるモーツァルト

モーツァルトのピアノコンチェルトと言えばセルとカサドシュのコンビによる録音が一つのスタンダードでした。このコンビによる録音でモーツァルトと出会い、以来40年近くにわたって聞き続けてきました。今さらいうまでもないことですが、とても立派なモーツァルトです。

しかし、その事は認めながらも、これを聞いて「退屈でつまらん」と思う人がいても否定はしません。

なんだか、最近、そんな思いがふとよぎる自分に驚くことがあります。

年をとるというのは不思議なものです。

何ともはや、恐れを知らぬ物言いですが、まあそう言う「怖いもの知らず」は年寄りの特権でもあります。

何故そんな思いがよぎるのかと言えばゲザ・アンダのモーツァルトを聞いたからです。

アンダは1961年から68年にかけて「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」と言うオケを使ってモーツァルトのピアノ協奏曲を全曲録音しています。「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」はモーツァルテウム音楽院の教授と彼らの教え子である優秀な学生によって構成された室内楽オケであり、シャンドル・ヴェーグの時代に黄金期を迎えたことはよく知られています。

アンダはこの手頃なオケを使って弾き振りで全集を完成させています。

言うまでもないことですが、いわゆる演奏の完成度と言うことで言えば、セルとカサドシュの録音には遠く及びません。

70年代に録音され、その後スタンダードとなったブレンデルとマリナーの演奏と比べてもその差は歴然ですし、内田光子とジェフリー・テイト(今年の6月に鬼籍には入られました)との全集とくらべても、と言うように、いくらでも言葉を連ねることが出来ます。

ひと言で言えば「田舎くさい」のです。

しかし、世の中が「グローバル・スタンダード」という訳の分からぬ言葉で埋め尽くされ、その片方で「地方の時代」だという胡散臭いアジテーションが跋扈する社会から眺めてみれば、この真正なる「田舎くささ」はとても魅力的に映ります。

そして、その田舎くさい自由と明朗さは、グローバル企業で働くエリートビジネスマン的な価値観に対する最も有効なカウンターパンチであることに気づかされます。

ここでのアンダはとっても自由です。

オケの長い提示部を経て、ピアノが千両役者ととして登場してくるような場面では嬉しさが抑えきれないようにテンポが走り出していきます。

逆に、歌いたいところに来るとグッとテンポを抑えて思う存分に歌い上げています。聞きようによってはコブシがまわっているかと思うほどの感情移入であり、まるでド演歌版のモーツァルトに聞こえるほどです。

そこにあるのは、モーツァルトの音楽に内包されている人間の率直な感情の表出であり、一分の隙もないエリートビジネスマン的な完璧さとはほど遠いところで音楽は成り立っています。

おそらく、この背景には「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」という極めて親密な関係で結ばれたオーケストラを弾き振りで演奏していることが大きく寄与しているのでしょう。

弾き振りというのは下手をすると「オーケストラ伴奏つきのピアノ曲」になってしまう危険性をはらんでいます。

ソリストがピアノに集中するのは当然なのですが、その集中が深くなればなるほどオーケストラのコントロールがおろそかになるからです。

しかし、ここでのオーケストラはその親密さのゆえに、指揮者のコントロールがおろそかになっても、まるで一つの有機体のように振る舞っています。

その結果として、このコンチェルトはピアノとヴァイオリンによる「ヴァイオリン・ソナタ」のように、ピアノとオーケストラという楽器による「オーケストラ・ソナタ」のような自由さを獲得しているのです。

これを「大雑把」と捉えるか「骨太」と捉えるかは聞き手の好みにもよるでしょう。

しかし、基本的にはこういう演奏を「大雑把」ととらえて切り捨てていた自分が、久しぶりに聴き直してみて心動かされてしまったという事実にいささか驚かされてしまいました。

そして、その驚きが最初に述べたような恐れ多い物言いとなってしまったのです。

確かに、年をとると不思議なことがたくさん起こります。

なお、最後に余談になりますが、「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」の母体となっているモーツァルテウム音楽院の源流を遡れば、その創設にモーツァルトの妻でもあったコンスタンツェも関わっていたという「由緒正しい」出自を持ってるとのことです。

そう思えば、時に力不足を感じさせる部分もあるオケなのですが、それでも、彼らの音楽には我らのモーツァルトに対する確信と愛情と尊敬が満ちあふれています。

悲しいのは、ヴェーグが亡くなった後にノリントンが乗り込んできて、そう言う伝統を全てぶちこわしてしまったことです。

まさに、グローバル・スタンダードの悪しき側面です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-07-11]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1960年録音(Joseph Keilberth:Bamberg Symphony Recorded on 1960)

[2025-07-09]

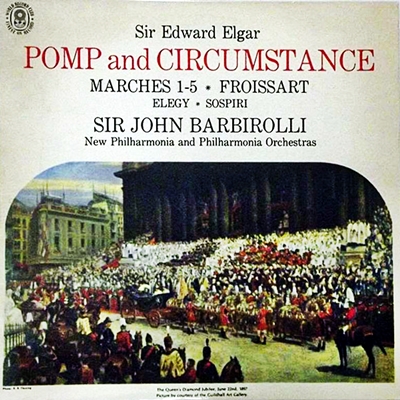

エルガー:行進曲「威風堂々」第1番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 1 In D Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1962年8月28日~29日録音(Sir John Barbirolli:Philharmonia Orchestra Recorded on August 28-29, 1962)

[2025-07-07]

バッハ:幻想曲とフーガ ハ短調 BWV.537(J.S.Bach:Fantasia and Fugue in C minor, BWV 537)(organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 10-12, 1961)

[2025-07-04]

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64(Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64)(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:トーマス・ビーチャム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1933年録音(Joseph Szigeti:(Con)Sir Thomas Beecham London Philharmonic Orchestra Recoreded on 1933)

[2025-07-01]

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67(Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1958年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1958)

[2025-06-29]

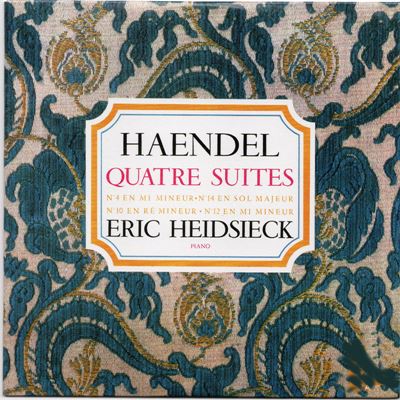

ヘンデル:組曲第12番(第2巻) ト短調 HWV 439(Handel:Keyboard Suite No.12 (Set II) in G Minor, HWV 439)(P)エリック・ハイドシェック:1964年9月18日~21日&30日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 18-21&30, 1964)

[2025-06-27]

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)(Hr)フランツ・コッホ :(Vn)ワルター・バリリ (P)フランツ・ホレチェック 1952年録音(Franz Koch:(Vn)Walter Barylli (P)Franz Holeschek Recorded on 1952)

[2025-06-25]

バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(J.S.Bach:Fantaisie Et Fugue En Sol Mineur, BWV 542)(organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-06-22]

ラヴェル:ダフニスとクロエ第2組曲(Ravel:Daphnis And Chole, Suite No.2)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on April 19, 1959)

[2025-06-19]

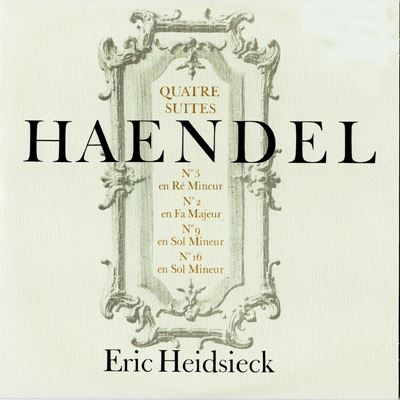

ヘンデル:組曲第16番(第2巻) ト短調 HWV 452(Handel:Keyboard Suite (Set II) in G Minor, HWV 452)(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音