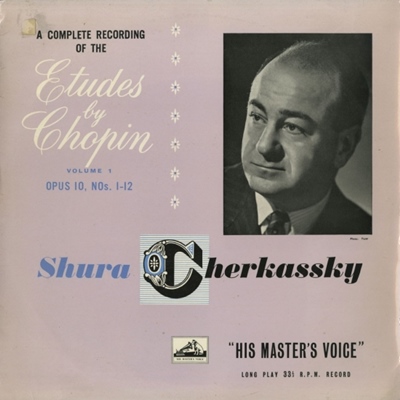

Home|チェルカスキー(Shura Cherkassky)|ショパン:ピアノ小品集

ショパン:ピアノ小品集

(P)シューラ・チェルカスキー 1956年3月21日、22日録音

Chopin:Ballade No. 2 In F Major, Op. 38

Chopin:Ballade No. 3 In A Flat Major, Op. 47

Chopin:Mazurka No. 7 In F Minor, Op. 7/3

Chopin:Nocturne No. 8 In D Flat Major, Op. 27/2

Chopin::Waltz No. 1 In E Flat Major, Op. 18

ショパンのピアノ小品集

作品47:バラード第3番変イ長調(これのみ、1958年1月28日録音)

バラードというのは物語のことですから、これは基本的にピアノという「言語」を使った物語だと思います。

しかし、どういうわけか、音楽に物語性を持ち込むことは一段レベルが低くなると思う風潮がこの国にはあるようで、どの解説書を読んでも創作の動機となった物語の内容とこの作品の結びつきをできる限り過小に評価しようという記述が目立ちます。

とは言え、ショパンの研究家の間ではポーランドの詩人アダム・ミツキェヴィッチのどの作品と結びつきがあるのかという研究は熱心されてきましたので、今日ではおおよそ以下のような対応関係が確定されているようです。

- バラード第1番ト短調 作品23:「コンラード・ヴァーレンロッド」

- バラード第2番ヘ長調 作品38:「魔の湖」

- バラード第3番変イ長調 作品47:「水の精」

- バラード第4番ヘ短調 作品42:どうもこれだけがミツキェヴィッチの詩とは関係ないらしい

もちろん、それぞれの作品がそっくりそのままミツキェヴィッチの詩と対応しているという事はありません。そういう意味では、R.シュトラウスの交響詩などのような「標題音楽」とは異なります。

しかし、優れたピアニストによる演奏でこの作品を聞くと、明らかに一つの物語を聞かされたような「納得感」みたいなものを感じ取ることができます。昨今の、指だけがよく回る若手ピアニストによる演奏を聴かされて何がつまらないからと言うと、この「納得感」みたいなものが希薄なことです。ピアノだけは派手に鳴り響くのですが、聞き終わった後に何とも言えない取り留めの無さしか残らないのは実に虚しいのです。

作品7の3:マズルカ 第7番 ヘ短調

マズルカはポロネーズとならんで、ショパンが終生愛し続けたポーランドの民族舞曲です。ただし、ポロネーズが一般的に規模が大きくて劇的な性格を備えているのに対して、マズルカの方は規模がとても小さくて、そのほとんどが簡素な三部形式をとっています。

また、よく知られていることですが、マズルカと言ってもその性格や特徴は地域によって大きな差異があり、専門家の受け売りですが、基本的には「マズレック」「クヤヴィアック」「「オベレック」と呼ばれる3種類があるそうです。

そして、ショパンはそれらの形式を自由に取り入れて、例えば、マズレック風のリズムにクヤヴィアック風のメロディを重ねるなどして、自分なりに再構築をすることによって彼独特のマズルカという形式を作り上げていきました。

この第7番のマズルカは8小節の序奏の後にオベレク、クヤヴィアク、マズル、クヤヴィアと言う3種類のマズルカが次々と登場する仕掛けになっています。

作品27-2:ノクターン 第8番 変二長調

ノクターンはロマン派の時代に盛んに作られたピアノ小品の一ジャンルです。

ロマン派の時代になると、厳格な規則に縛られるのではなく、人間の感情を自由に表現するような小品がたくさん作られ、当初はバガテルとか即興曲などと呼ばれていました。その様ないわゆる「性格的小品」の中から「ノクターン」と称して独自の性格を持った作品が生み出されました。

このノクターンはロンド形式で書かれた唯一の作品なのですが、このA主題があまりにも美しく書けたので何度も表に出したかったのでしょうか。

作品18:ワルツ第1番 変ホ長調「華麗なる大円舞曲」

ショパンがはじめてウィーンを訪れたときはシュトラウスのワルツが全盛期の頃でしたが、その音楽を理解できないと彼は述べています。

いわゆる踊るための実用音楽としてのワルツではなく、シューマンが語ったようにそれはまさに「肉体と心が躍り上がる円舞曲」、それがショパンのワルツでした。また、全体を通して深い叙情性をたたえた作品が多いのも特徴です。

しかしながら、この「華麗なる大円舞曲」と題されたワルトはその様なウィンナワルツの影響を受けていることは否定できません。ここには疑いもなくワルツという舞踏の熱狂がピアノによって表現されています。

芸人、チェルカスキー

この1年ほど、大昔に書いた雑文の中から拾い上げておきたいものを整理しているのですが、その中からチェルカスキーがバッハのシャコンヌを演奏した録音について書いたいたものを見つけ出しました。「そんな録音もあったね(^^v」と思って久しぶりに聞き直してみたのですが、まずはその録音のクオリティの高さに驚き、さらにはチェルカスキーの外連味だけで出来ている演奏にすっかり感心してしまいました。

そして、このブゾーニ編曲のシャコンヌ以外にもパブリックドメインになっているチェルカスキーの録音があることに気づき、聞き直してみました。

その一枚目がこのショパンの小品集です。

録音のクオリティに関してはシャコンヌほどの素晴らしさはありませんが、演奏に関しては申し分なしです。芸人チェルカスキーが、まさに芸人風にショパンを料理しています。

なるほど、ショパンというのはこんな風にも演奏できるんだと目を見開かされる思いがします。

泣かせるところは泣かせ、心躍る跳躍は伸び伸びと跳躍し、ここぞと言うところではしっかりと見得を切ります。聞いている方は、退屈すると言うことが全くありません。

そして、こういうショパンを聴かせてくれる人はもうこの世の中には一人も残っていないという事実に思い当たり、いささか索漠たる思いにもなったりもします。

それから、現在のピアノコンクールでこんな風にショパンを演奏する奴が登場したら、審査員はどう判断するんだろうかと考えてしまいます。

おそらくは、もっと真面目にスコアを向き合いなさいと言われて(または無視されて)予選で落ちるとは思うのですが、それが何とも言えずつまらないんだよな、と思ってしまうのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-08-26:ファラヴィス

- こういう人の演奏が成立しているのは、社会システムの変化が基本にあると思います。音楽高校・音楽大学では教えられない物があるのだと思います。演奏家の平均値は上がりますが、クラシック音楽で食えるかどうかが、難しいです。

音楽は、徒弟制度の下で、修行をするのが最も効率が良いのではないかとも、逆説ではなくそう思います。ポリーニの様な、天才的な音楽家。ピアニストは音楽大学関係ないです。演奏スタイルは、チェルカスキーとは表面的には全く異なります。こういう人物は、出現するのを待つしかないのです。あの新古典主義とは関係のない、苛酷に作曲家を評論する、そして音楽を彫塑するような、彫刻のような音楽でした。

技術的に幾ら高かろうが、自分の心を自分でコントロールする事が、如何に難しい事か。お釈迦様が原始仏教で語られている事です。他人の世界が、真似されて、入って来ているのでは・・・。

チェルカスキーは、アンコールでアイヴスやシュトックハウゼンも弾いています。アイヴスなんて、後期ロマン派的な響きをする場面と、ケージの先取りのような場面と、余りに古典的な場面と、玩具箱です。彼は音大出身ですが、保険業で財を成していますね。シュトックハウゼンは、このサイトに登場する事は、永久にないでしょう。クセナキスやケージレヴェルで、ユング氏の最も嫌いな音楽でしょう。

存命中のピアニストで、ショパンをチェルカスキーの如く自在に弾きこなしておられるのは、カツアリス氏位の物でしょうか。技術的にも高くて、ショパンコンクールにも、優勝していますね。ただしレコード部門です。超絶技巧の即興演奏もお得意です。期待できそうなのは、ルイサダ氏でしょうか。居ませんと言うのは言い過ぎですが、チェルカスキーは全盛期から変わった方で、当然ホモでしょうね。

チェルカスキーのホテル住まいは、彼がユダヤ人である事と、関係が深いと思います。同じユダヤ人のデーブ・スペクターと同じで、不動産の家や車や飛行機などは、所有しても、政治体制が変われば、いつ没収されるか分かりません。演奏して頂くその日の現金だけが重要で、それが一番安全です。彼のロンドンの自宅はアパートで、アップライトのピアノが一台だけあったらしいです。権力などは、表面に出す事は決してないでしょう。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)