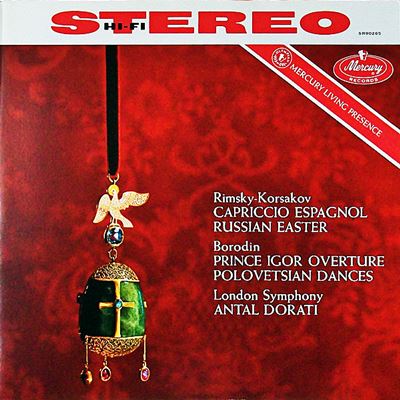

Home|ドラティ(Antal Dorati)|リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 Op.34

リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 Op.34

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1959年6月録音

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [1.Alborada]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [2.Variazioni]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [3.Alborada]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [4.Scena e canto gitano]

Rimsky-Korsakov:Capriccio Espagnol Op.34 [5.Fandango asturiano]

古今東西の数ある管弦楽曲の中の最高傑作の一つ

- 第1楽章:アルポラーダ(朝のセレナード)::スペインの輝かしい朝を思わせる派手な音楽です。

- 第2楽章:変奏曲(夕べの踊り)::第1楽章とは対照的な夕べの穏やかな雰囲気がただよう音楽です。

- 第3楽章:アルボラーダ::第1楽章と同じ主題ですが、半音高い変ロ長調で演奏され、オーケストレーションも変えられています。(ヴァイオリンとクラリネットが入れ替わっている・・・等)

- 第4楽章:ジプシーの歌::小太鼓の連打にヴァイオリンの技巧的な独奏とジプシー情緒満点の音楽です。

- 第5楽章:ファンダンゴ::カスタネットやタンブリンの打楽器のリズムに乗って情熱的な踊りが展開されます。フィナーレはまさに血管ブチ切れの迫力です。

おそらく、古今東西の数ある管弦楽曲の中の最高傑作の一つでしょう。この曲の初演に当たって、練習中の楽団員からたびたび拍手がわき起こってなかなか練習が進まなかったというエピソードも残っているほどです。

チャイコフスキーもこの作品を取り上げて「作曲者自身が現代一流の音楽家であると自認して良いほどの素晴らしい管弦楽法を見せる」と絶賛しています。

こういう作品を前にすると「精神性云々・・・」という言葉は虚しく聞こえるほどです。クラシック音楽を聞く楽しみの一つがこういう作品にもあることをマニアックなクラシック音楽ファンも確認する必要があるでしょう。

「Living Presence」の録音でもとびきりの優秀録音

50年代から60年代の初めにかけて、「Living Presence」は優秀録音の代名詞でした。その評価は、レーベル創設時の「展覧会の絵(クーベリック指揮 シカゴ交響楽団 1951年録音)」で確立されました。その時の衝撃を一言で言えば、「オーディオシステムを通してこれほど鮮明なオーケストラの響きを聞くことが出来るものなのか」に尽きます。そして、その評価は録音のフォーマットがモノラルからステレオに変わることによって寄り確かなものとなります。

そして、その評価の高い「Living Presence」の録音の中でも、これこそはとびきりの優秀録音です。おそらく、このレベルを凌駕するような録音は、その後半世紀以上の時間が経過したにもかかわらずほとんど存在しないのではないでしょうか。

録音の優秀さを語るときには、よく音場と質感と言うことがよく語られます。

音場とは言うまでもなく、演奏されている場の空気感やレイアウトなどがどれほど表現されているかと言うことです。

質感とは、そこで鳴り響いている個々の楽器のリアリティがどれほど上手くすくい取られているかです。

基本的にこの2つは録音という場では相反する性質を持っています。空気感あふれる録音はどうしても個々の楽器のリアリティが後退しますし、その逆もまた真で、楽器のリア響きのリアリティを重視すれば音楽はセンター付近に固まってしまいます。

ですから、優秀録音と言うことになれば、この矛盾する2つの要素をどれほど高いレベルで融合させるかと言うことが課題となります。

そして、「Living Presence」の録音チームが出した答えは、モノラル録音ならば1本のマイク、ステレオ録音ならば3本のマイクを最適な位置にセッティングするという「ワンポイント録音」でした。この、リムスキー=コルサコフの「スペイン狂詩曲」は、そう言う思想に基づいて録音された「Living Presence」の中でも、とびきり上手くいった事例の一つだと言えそうです。

独奏ヴァイオリンのトリッキーな響きが見事にすくい取られていますし、クラリネット等の木管楽器や数々の打楽器の響きが実にリアルです。それでいながら、舞台上にそれぞれの楽器が幅広く展開されているのです。そして、広がりながらもセンター付近が薄味になることもありません。

おそらく、これは、自らのオーディオシステムをチェックするときのスタンダードになりうる録音だと言えます。

恐れずに言い切ってしまえば、これを再生してそれほど大したことがないと思うようだと、おそらく問題は録音ではなくてシステムにあると言い切っていいように思います。

ドラティ&ロンドン交響楽団の演奏もまた見事なもので、その溢れるような気迫までもが録音の中に閉じこめられています。

ただし、その録音を再現するソースのクオリティは基本的には以下のようになります。

(1) < (2) < (3) < (4)

- (1)MP3ファイルのストリーミング再生

- (2)DLしたMP3ファイルをローカル環境で再生

- (3)FLACファイルを再生

- (4)FLACファイルをWAVEファイルに変換して再生

「(3)FLACファイルを再生」と「(4)FLACファイルをWAVEファイルに変換して再生」の差は微妙で、違いはないと言い切る人もいますが、個人的には違いは小さくないと感じています。

しかし、(1),(2)と較べればその差はかなり小さいです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)