Home|リヒター(Karl Richter)|バッハ:ブランデンブルク協奏曲第6番 変ロ長調 BWV1051

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第6番 変ロ長調 BWV1051

(Con & cemb,Org)カール・リヒター カール・リヒター室内管弦楽団 (Fl)パウル・マイゼン,(Vc)フリッツ・ゾマー 1956年~1957年録

Bach:Brandenburg Concerto No.6 in B-flat major, BWV 1051 [1.(no tempo indication)]

Bach:Brandenburg Concerto No.6 in B-flat major, BWV 1051 [2.Adagio, ma non tanto]

Bach:Brandenburg Concerto No.6 in B-flat major, BWV 1051 [3.Allegro]

就職活動?

バッハは友人に宛てた書簡の中で、主君であるレオポルド候の新しい妻となったフリーデリカ候妃が「音楽嫌い」のためだと述べていますが、果たしてどうでしょうか?

当時のケーテン宮廷の楽団は小国にしては分不相応な規模であったことは間違いありませんし、小国ゆえに軍備の拡張も迫られていた事を考えると、さすがのレオポルドも自分の趣味に現を抜かしている場合ではなかったと考える方が妥当でしょう。

バッハという人はこういう風の流れを読むには聡い人物ですから、あれこれと次の就職活動に奔走することになります。

今回取り上げたブランデンブルグ協奏曲は、表向きはブランデンブルグ辺境伯からの注文を受けて作曲されたようになっていますが、その様な文脈においてみると、これは明らかに次のステップへの就職活動と捉えられます。

まず何よりも、注文があったのは2年も前のことであり、「何を今さら?」という感じですし、おまけに献呈された6曲は全てケーテン宮廷のために作曲した過去の作品を寄せ集めた事も明らかだからです。

これは、規模の小さな楽団しか持たないブランデンブルグの宮廷では演奏不可能なものばかりであり、逆にケーテン宮廷の事情にあわせたとしか思えないような変則的な楽器編成を持つ作品(第6番)も含まれているからです。

ただし、そういう事情であるからこそ、選りすぐりの作品を6曲選んでワンセットで献呈したということも事実です。

- 第1番:大規模な楽器編成で堂々たる楽想と論理的な構成が魅力的です。

- 第2番:惑星探査機ボイジャーに人類を代表する音楽としてこの第1楽章が選ばれました。1番とは対照的に独奏楽器が合奏楽器をバックにノビノビと華やかに演奏します。

- 第3番:ヴァイオリンとヴィオラ、チェロという弦楽器だけで演奏されますが、それぞれが楽器群を構成してお互いの掛け合いによって音楽が展開させていくという実にユニークな作品。

- 第4番:独奏楽器はヴァイオリンとリコーダーで、主役はもちろんヴァイオリン。ですから、ヴァイオリン協奏曲のよう雰囲気を持っている、明るくて華やかな作品です。

- 第5番:チェンバロが独奏楽器として活躍するという、当時としては驚天動地の作品。明るく華やかな第1楽章、どこか物悲しい第2楽章、そして美しいメロディが心に残る3楽章と、魅力満載の作品です。

- 第6番:ヴァイオリンを欠いた弦楽合奏という実に変則な楽器編成ですが、低音楽器だけで演奏される渋くて、どこかふくよかさがただよう作品です。

どうです。

どれ一つとして同じ音楽はありません。

ヴィヴァルディは山ほど協奏曲を書き、バッハにも多大な影響を及ぼしましたが、彼にはこのような多様性はありません。

まさに、己の持てる技術の粋を結集した曲集であり、就職活動にはこれほど相応しい物はありません。

しかし、現実は厳しく残念ながら辺境伯からはバッハが期待したような反応はかえってきませんでした。バッハにとってはガッカリだったでしょうが、おかげで私たちはこのような素晴らしい作品が散逸することなく享受できるわけです。

その後もバッハは就職活動に力を注ぎ、1723年にはライプツィヒの音楽監督してケーテンを去ることになります。そして、バッハはそのライプツィヒにおいて膨大な教会カンタータや受難曲を生み出して、創作活動の頂点を迎えることになるのです。

峻厳なバッハの典型

リヒターはこの作品がよほどお気に入りだったのか、それとも需要に基づくレーベルが要望があったのか、都合3回にもわたって全曲録音を行っています。最も巷間に広まっているのは1967年のステレオ録音です。これは彼の表舞台であったアルヒーフ・レーベルでの録音です。

その次によく知られているのが、1970年にユニテルが作成した映像付きの録音です。これは、当初はVHSとVHD(懐かしいー!^^v)という規格で発売されたのですが、最近になって2枚組のDVDとして発売されています。

そして、最も知名度の低いのが1956年から1957年にかけて行われた第1回目の録音です。

これは、テルデック・レーベル(昔のテレフンケン)での録音なので、管弦楽団は「Chamber Orchestra」となっています。おそらく、契約上の問題で「Munchener Bach-Orchester(ミュンヘン・バッハ管弦楽団)」の名前が使えなかったのでしょう。

ただしヴァイオリンやオーボエ、フルートなどのソリストの顔ぶれはテルデック盤とアルヒーフ盤とでは全く違っています。このあたりは、録音時期が3年しか違わないアルヒーフ盤とユニテルの映像盤とでもかなり変わっていますから、まあ、そう言うものなのでしょう。

リヒターのバッハと言えば「峻厳」というのが通り相場です。

当然の事ながら、その「代名詞」は67年のアルヒーフ盤にも該当しますし、ユニテル盤も同様です。しかしながら、そう言う厳しさがどれにもまして前に出ているのがこの1回目の録音なのです。

このテルデック盤こそは、聞くものの耳と胸に突き刺さってくるかのごときの演奏なのです。そして、おそらくは時代の制約なのでしょうが、低声部の分厚い響きも尋常ではありません。しかし、そう言う分厚さを突き破るような厳しさゆえに、鈍重さとは全く無縁です。その辺りが、同じように真摯にバッハと向かい合いながらも、最後まで鈍重さが気になるカザルスとは異なるところでしょうか。

こういうバッハの対極に位置するのがカラヤンのブランデンブルグ協奏曲(カラヤン指揮 ベルリンフィル 1964年~1965年録音)でした。

それは夏の休暇中にスイスのサンモリッツで録音が行われたのですが、それと比べるとこのリヒターのバッハは冬の寒さ厳しいどこかの修道院にでも籠もって録音したのではないかと思ってしまいます。

過去の大甘でロマンティックなバッハをその様な峻厳な姿にした最大の功労者がリヒターでした。そして、時代を変えるときは行き過ぎるほどに突っきってしまわないと物事は変わらないので、リヒターの「峻厳なバッハ」が最も色濃く刻み込まれているのがこのテルデック盤と言うことになります。

それ故に、50年代から60年代にかけてのバッハの王道はこのリヒターのスタイルでした。ですから、あのカラヤン盤は随分手ひどく批判されたものでした。

しかし、時は流れて様々なバッハの姿に接するうちに、あの美しさの中でたゆたう音楽もまた疑いもなくバッハだと言うことに多くの人が気づくようになりました。

夏の避暑地で美しくたゆたうのもバッハ、冬の修道院で身を清めるのもバッハと言うことなのでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

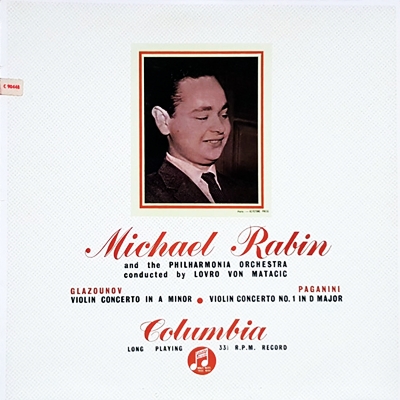

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)