Home|リパッティ(Dinu Lipatti)|バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番

バルトーク:ピアノ協奏曲 第3番

P:ディヌ・リパッティ パウル・ザッハー指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1948年5月30日 バーデン・バーデンでのライブ録音

Bartok:ピアノ協奏曲第3番「第1楽章」

Bartok:ピアノ協奏曲第3番「第2楽章」

Bartok:ピアノ協奏曲第3番「第3楽章」

白鳥の歌

多作とは言えなかった人だけにこの数は注目に値します。ピアニストとしても傑出した才能を持っていただけにとりわけ愛着の深い楽器だったのでしょう。

そんなピアノ協奏曲のなかにおいてこの第3番は異質な作品といえます。何よりも分かりやすく、どちらかと言えば古典的なたたずまいを見せる作品です。ピアノを打楽器のように扱った以前の作品と比べると明らかに急進的なたたずまいは影を潜めています。

よく知られているようにこの作品はバルトークの最後の作品となりました。自らの死を避けがたいものとして確信するなかで、後に残される妻のためのために書き残した作品がこの第3番の協奏曲でした。(妻のディッタ・パーストは優れたピアニストでした)

評論家のなかには、この作品のそのような分かりやすさをバルトークの衰えと見る人もいます。

しかし宗教的なまでに高められた透明性は他に変わるものを見いだすことは困難です。

また、極限までに無駄なものをそぎ落とした透明性こそバルトークという人の本質であったとことを考えれば、彼の白鳥の歌としてこれほどふさわしい作品はありません。

ユング君個人としては、バルトークのピアノ協奏曲のなかではもっとも愛着を感じる作品です。いや、それどころか、バルトークの全作品のなかでももっとも大好きな作品ですし、もしかしたら、ピアノ協奏曲というジャンルのなかでもっとも好きな作品かもしれません。

リパッティのピアノでこの作品がきける幸せ

それは感じながらも、あまりにも分厚い響きに不満を覚えるのも事実です。この作品の初演は1946年ですから(シャンドールのピアノ、オーマンディ指揮のフィラデルフィア管弦楽団)、まさにバリバリの現代音楽として演奏されたのですが、聞けば分かるように後期ロマン派様式の音楽として演奏されています。オケもピアノも響きが分厚くて、とりわけリパッティはそのテクニックを全開させてバリバリ弾きまくっています。このころは死の影などはなかったのでしょうか?(この辺の詳細はあまり詳しくないので、ご存じの方がおられたら教えてください)

少なくともこの演奏からは覇気に満ちた輝かしいピアノが聞けます。

ただその満ちあふれる覇気がこの作品とはうまくマッチしていないのが残念ですが、当時この作品がどのように受けとめられていたのかを知る上では興味深い録音です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-04-27:カズ

- 大変貴重な音源を公開いただき、ありがとうございます。

リパッティのこの演奏はレコードを持っていなかったので初めて聴きました。贔屓のピアニストなので、この曲はもうこれでいいのだと思う事にしました。

ランドフスカのゴールドベルク変奏曲はリンク切れですか?

再生できず残念です。

またいつか寄らせていただきます。さようなら

<ユング君より>

ランドフスカのゴールドベルク変奏曲のリンク切れ、修正いたしました。(^^v

2018-02-10:ウィルソン

- この曲はアンダ/フリッチャイ/ベルリン放送響のCDでいつも聴いていて、リパッティはシューマンなどで馴染んでいながら、この録音の存在には今回初めて気づきました。

ユングさんはいささかの疑問を感じていらっしゃったようですが、私としては「ああ、こういう視点もあったのか」と気づかされた思いです。

両録音の間の10年ほどの時間差がこれほどの違いを生んだのでしょうか。

よりザッハリヒで硬質な表現を基調とした上で熱演を繰り広げるアンダとフリッチャイのコンビの方が、バルトークがピアノという楽器をどのようなものとして捉えていたかについては、より深く理解していたようにも見えます。

ただ、うまい下手の部分は措くとして、最晩年のバルトークがこの曲に託した思いや、その上に重くのしかかっていた時代の空気をよく汲み取っているのは、没後3年足らずという時期に録音されたこちらであるような気がします。

分厚い響きのせいでしょうか、聴きながら連想したのがラフマニノフの交響的舞曲でした。作曲技法で比べると1世代も2世代も違う両作曲家ですが、故国を離れて新大陸に暮らし、第二次世界大戦の行く末を見届けることなく没した二人の残した「白鳥の歌」を聴き比べてみると、そこに残された孤独感と望郷の念は似通っているように感じられるのは私だけでしょうか。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

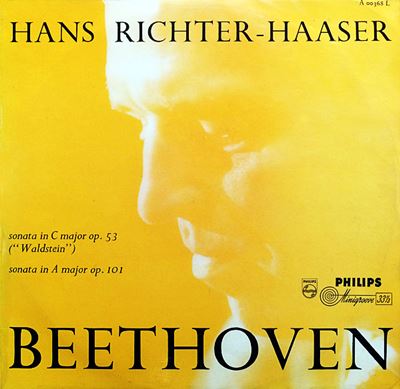

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

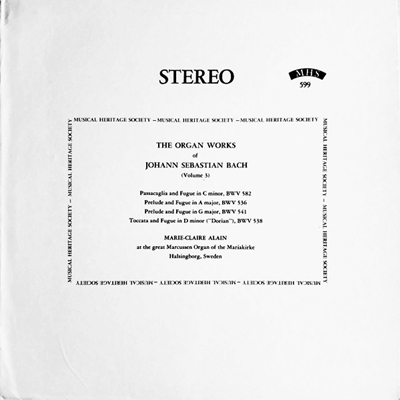

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

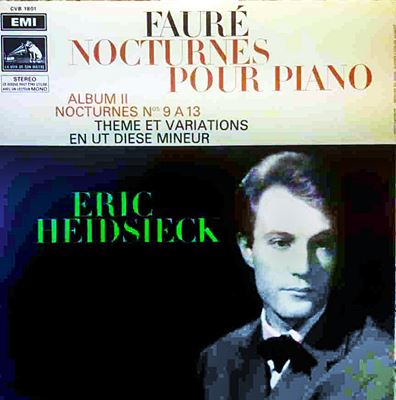

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)