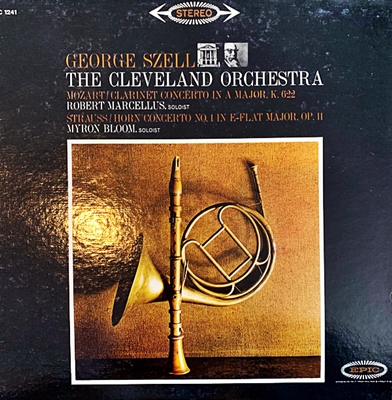

Home|セル(George Szell)|R.シュトラウス:ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 作品11

R.シュトラウス:ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 作品11

(Hr)ブルーム セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年10月27日録音

R_Strauss:ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 作品11 「第1楽章」

R_Strauss:ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 作品11 「第2楽章」

R_Strauss:ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 作品11 「第3楽章」

芸とは不思議なもの

そんなシュトラウスですから、後に管弦楽法の大家と言われるほどの大作曲家になった後もホルンは常に重要なメロディが与えられる存在であり続けました。

ですから、協奏曲にはあまり興味がなかったように見えるシュトラウスがホルンのための協奏曲を2曲も残しているのは当然と言えば当然のことだったのかもしれません。

ただし、のこされた2曲の間には60年という年月が横たわっています。

最初の協奏曲は彼が19歳の頃に作曲されています。きっかけは父親の60歳の誕生日を祝うためでした。

ここには若者らしい気概が満ちあふれていて、おくられた父親の方はその大胆さに苦言を呈したと伝えられています。しかし、息子の方はそんなオヤジの小言に対して「だって、お父さんは家で練習しているときはもっと難しいパッセージを繰り返し練習しているじゃないですか。それをみんなの前で聞いてもらうだけの話ですよ!」と反論したそうです。

そして、その最初の協奏曲から60年近い年月を隔てて書かれたのが第2番の協奏曲です。

こちらは、第二次大戦下で次第にドイツの劣勢が明らかになる中で、その終わりに向けた絶望と諦めの中で作曲されました。そして、それ故か、この作品には滅び行くドイツへの挽歌としてモーツァルトへのオマージュが捧げられているように聞こえます。

ロンドと題された最終楽章は明らかにモーツァルトの「狩りのロンド」を思い出させます。

おそらく、シュトラウスの父が子の二つめの協奏曲を聴くことがあれば、最初の時のような苦言は呈さなかったでしょう。それほどまでに、ここではホルンは自由に振る舞うことが許されています。

とは言え、不思議なもので、そう言う無理のない自由さにふれた後で最初の協奏曲を聴くと、高みを目指して勢い込んだ若者の気概がかけがえのないものに思われてきたりもします。

芸とは不思議なものです。

ソロパートがふんだんに盛り込まれたオーケストラ曲?

セルという人は「協奏曲」なるジャンルの作品を取り上げるときでも、できることならばオケのメンバーに独奏楽器のパートを演奏させたかったようです。例えば、クラリネット協奏曲ならば、独奏楽器であるクラリネットとオケが対等の立場で作品を作り上げていくのではなくて、クラリネットのソロパートがふんだんに盛り込まれたオーケストラ曲として取り扱うべきだと確信していたようなのです。もちろん、セルがそんなことをどこかに書いていたり発言していたわけではありません。しかし、残された録音を聞いていると、そう思わずにはおれません。

ですから、セルにとって理想的な、もしくは許容できる協奏曲のスタイルは以下の3点の録音から聞き取るべきなのかもしれません。

- モーツァルト:クラリネット協奏曲 K.622 マーセラス(cl)

- モーツァルト:バイオリンとビオラのための協奏交響曲 K.364 ドルイアン(vn) スカーニック(va)

- R.シュトラウス:ホルン協奏曲第1番 作品11 ブルーム(hr)

調べてみると、コンサートマスターのドルイアンは、定期演奏会などではヴァイオリン協奏曲のソリストをよく務めていたようです。

録音が残っていないのは残念ですが、ヴァイオリン協奏曲のソリストがコンサートマスターと言うのではさすがに営業上の理由でNGだったんでしょうね。

ただ、調べてみると、セルはピアノ協奏曲は結構たくさん録音しているのですが、協奏曲というジャンルのもう一つの柱であるヴァイオリン協奏曲はあまり録音していないことに気づきました。

- ブラームス:バイオリン協奏曲 作品77 オイストラフ(vn)

- メンデルスゾーン:バイオリン協奏曲 作品64 フランチェスカッティ(vn)

- モーツァルト:バイオリン協奏曲第1番 K.207 スターン(vn)

- モーツァルト:バイオリン協奏曲第3番 K.216 スターン(vn)

- モーツァルト:バイオリン協奏曲第5番 K.219 スターン(vn)

- ウォルトン:バイオリン協奏曲 フランチェスカッティ(vn)

(ライブ録音は含みません。クリーブランド時代以前の録音も含みません。)

この中で言えば、スターンとの録音はまさに「水と油」です。おそらく、セル本人は嫌で仕方なかったんでしょうが、聞いている方にっては「協奏曲」というジャンルの面白さがいっぱいつまっています。

ただし、そう言う「面白さ」はセルの本意でなかったことは明らかです。だから、こんな形で録音を強いられるヴァイオリン協奏曲というのはきっと好きではなかったんでしょう。

それに対して、ピアノ協奏曲ならば最初から「諦め」がつきます。オケのメンバーにピアニストが存在しない以上、外部から招くしか手がないからです。

それにしても、このセルという男はある種の「狂気」にとりつかれた男だったと思わざるを得ません。

例えば、モーツァルトの二つの協奏曲とシュトラウスのホルン協奏曲を聴いて、こんな「協奏曲」を演奏した男は他には思い当たりません。もしも、協奏曲というジャンルの面白みがセルとスターンのコンビよる演奏のようなものだとしたら、この3つの録音は全く面白くない演奏だと言わざるを得ません。

これらの録音においては、独奏楽器は実に行儀よく「オケの一パート」と化しています。さらに驚くのは、独奏楽器はおかしなカラーリングを一切排して、本当に自己主張をしない透明な響きを保持し続けていることです。おそらく、ここまでソリストが自己主張しない協奏曲というのは他には存在しないでしょう。そして、そんな無茶なことが実現できたのは、ソリストがオケのメンバーだったからです。

では、この演奏はつまらないのか?と問われれば答えは明らかに「ノー」です。

あまりにも手垢にまみれた表現で恐縮するのですが、モーツァルトという男の中に内包された「透明な悲しみ」が見事なまで表現されています。そして、その「透明な悲しみ」と言うものは、ほんの少しでも「色」がでてしまうとあっという間に消え去ってしまうほどに脆いものです。

おそらく、それはセルという狂気にとりつかれた男の強靱なコントロール下で、全ての奏者(ソリストも含む)が極度の緊張感を持ってその要求に応えきったことによって実現されたものでした。

シュトラウスのホルン協奏曲にしても、ホルンが「オケの一パート」と化すことによって、ブレインなんかとは違う独特の魅力が醸し出されています。そう言う意味では、この録音にホルンの響きの素晴らしさを求めると肩すかしを食うのですが、それだけが協奏曲の魅力でないことを教えてくれる「通好み」の録音になっています。

やはり、セルという男はどこか「狂って」います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2014-01-20:Joshua

- よくぞあげてくださった。

Myron Broomこそは、クリ-ブランドの演奏にメリハリをつける立役者だと僕は思っています。

フライシャーのベートーベン4番協奏曲でのバック、チャイコフスキー5番終楽章のあっけらかん、ティルオイレンシュピーゲルの端正なソロ。ここでは、もっと鳴らせるのにセーブしながら指揮者セルと作品をコラボレートしてる感じです。まずは、じゅうぶん納得できる演奏。

10代のシュトラウスはホルン吹きの親父にささげたそうですが、親父のフランツも協奏曲を作っていて、現役最古参タックウェルが録音しています。音符の多い古くさい感じの音楽ですが、それがまた他にない魅力となっています。

そう言えば、パブリックドメインなら、名手デニスブレインの親父オーブリー・ブレインがブラームスのホルン三重奏を残してるはずです。できれば、ききたいですねえ。

蛇足ながら、この1月10日、元ベルリン主席ホルンのラデク・バボラクを聞いてきました。うまい!何の危なげもない。しかし、もう少し豊かさ、どきどき感が欲しいのも事実でした。

25年前に聴いたクレベンジャーも同じことを感じました。最初に曲を聴いた時の感動を感じさせてほしい。

2021-02-16:ヨシイヒロシ

- Rシュトラウスの素晴らしい曲とその演奏を、Rシュトラウスの父親がうれしく聴いている姿が、浮かび上がる演奏です。一方で子供(Rシュトラウス)の方は「もう僕はこんなことが簡単にできるようになったんだ、お父さん!!」と自慢しているような、そんな微笑ましさも感じます。特に三楽章。父と子の情の深さをものすごく感じた素晴らしい演奏です。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)