Home|カサドシュ(Robert Casadesus)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467

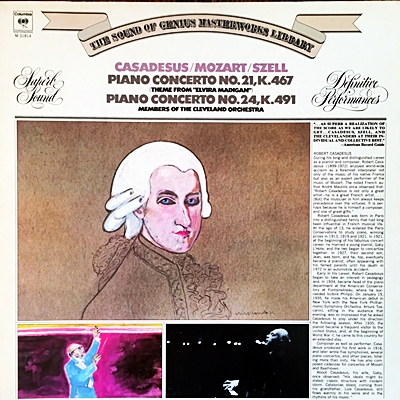

モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467

(P)カサドシュ セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年11月5日録音

Mozart:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467 「第1楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467 「第2楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467 「第3楽章」

ここには断絶があります。

第21番 K467:1785年3月9日完成

第22番 K482:1785年12月16日完成

第23番 K488:1786年3月2日完成

第24番 K466:1786年3月24日完成

第25番 K491:1786年12月4日完成

9番「ジュノーム」で一瞬顔をのぞかせた「断絶」がはっきりと姿を現し、それが拡大していきます。それが20番以降の作品の特徴です。

そして、その拡大は24番のハ短調のコンチェルトで行き着くところまで行き着きます。そして、このような断絶が当時の軽佻浮薄なウィーンの聴衆に受け入れられずモーツァルトの人生は転落していったのだと解説されてきました。

しかし、事実は少し違うようです。

たとえば、有名なニ短調の協奏曲が初演された演奏会には、たまたまウィーンを訪れていた父のレオポルドも参加しています。そして娘のナンネルにその演奏会がいかに素晴らしく成功したものだったかを手紙で伝えています。そして、これに続く21番のハ長調協奏曲が初演された演奏会でも客は大入り満員であり、その一夜で普通の人の一年分の年収に当たるお金を稼ぎ出していることもレオポルドは手紙の中に驚きを持ってしたためています。そして、この状況は1786年においても大きな違いはないようなのです。ですから、ニ短調協奏曲以後の世界にウィーンの聴衆がついてこれなかったというのは事実に照らしてみれば少し異なるといわざるをえません。

ただし、作品の方は14番から19番の世界とはがらりと変わります。それは、おそらくは23番、25番というおそらくは85年に着手されたと思われる作品でも、それがこの時代に完成されることによって前者の作品群とはがらりと風貌を異にしていることでも分かります。それが、この時代に着手されこの時代に完成された作品であるならば、その違いは一目瞭然です。とりわけ24番のハ短調協奏曲は第1楽章の主題は12音のすべてがつかわれているという異形のスタイルであり、「12音技法の先駆け」といわれるほどの前衛性を持っています。また、第3楽章の巨大な変奏曲形式もきくものの心に深く刻み込まれる偉大さを持っています。それ以外にも、一瞬地獄のそこをのぞき込むようなニ短調協奏曲の出だしのシンコペーションといい、21番のハ長調協奏曲第2楽章の天国的な美しさといい、どれをとっても他に比べるもののない独自性を誇っています。

これ以後、ベートーベンを初めとして多くの作曲家がこのジャンルの作品に挑戦をしてきますが、本質的な部分においてこのモーツァルトの作品をこえていないようにさえ見えます。

不思議な関係、セルとカサドシュ

セルはモーツァルトのピアノ協奏曲の録音をほとんどカサドシュとのコンビで行っています。それ以外ではゼルキンと何曲か、そして彼が大いに評価していたカーゾンと何曲かの録音が残っているだけです。ということは、セルはモーツァルトにおける最も重要なジャンルの作品をカサドシュとのコンビで後世に遺したと言い切っていいわけです。

ところが、このカサドシュの評判がいたって悪いのです。

「カサドシュのピアノはいただけない。ブラームスのピアノ協奏曲と違って、ピアノがダメだと台無しになってしまう曲ばかりなので、いずれの曲もセルのオケだけ楽しんでいる。」なんて書いている人もいるほどです。

私はそこまで酷評するつもりはありませんが、それでもピアニストの選り好みが厳しかったセルにして、これだけの重要な作品をなぜにカサドシュなんだ?と疑問に思わないわけではありません。それも、50年代前半と60年代に入ってからの2回もこのコンビで録音を行っているのです。

これが50年代の初めに一回だけ録音したのならば、まだまだ発言力の弱かったセルとクリーブランドのコンビがレコード会社からカサドシュを押しつけられたと思うこともできます。しかし、すでに巨匠としての地歩を固め、オケも世界最高の水準にまで達していた60年代においてもカサドシュを起用したとなると、それはセル自身が彼を積極的に選んだと判断せざるをえません。

さて、ここからは全く私の独断と推測の世界です。

まず、このコンビによる最大の聞き所はピアノではありません。そうではなくて、そのピアノの背景で鳴り響く透明感に満ちたオケの響きこそがこの録音の主役になっています。

セルは60年代の初めにスターンとのコンビでヴァイオリンの協奏曲を録音しています。

そこでは、スターンが主導権を握って遅めのテンポでコッテリと脂ぎったモーツァルトの世界を展開しています。ところが、セルはそう言うスターンに主導権は渡しながら、その不自由なテンポの中で極上ともいえる透明感にあふれるモーツァルトの世界を構築しています。結果として、その録音はそのような両者の実に奇妙な共生関係のもとで不思議な魅力をたたえた演奏に仕上がっています。

おそらく、セルにとって、モーツァルトというのは透明感に満ちた世界だったのでしょう。そこではモダン楽器を使っているとは信じがたいほどの、まるで白磁を思わせるような透明感に満ちた世界が展開されていきます。そして、独奏楽器が主役になる協奏曲においてもその美学は貫きたい人でした。つまり、セルにとってはピアノ協奏曲といえども、まずはオケありきなのです。そして、ピアニストはそのセルの美学にあわせることを求められるのです。

セルとグールドの事件はあまりにも有名ですが、それは他のピアニストにおいても大差はなかったと思われます。だとすれば、ほとんどのピアニストは不自由を強いられる上に注文だけは人一倍多いというセルのような指揮者との競演はできれば避けたいというのが本音だったのでしょう。

そこで、カサドシュです。

この人の演奏を若い頃のものから聴いてみても、いわゆる山っ気というものがほとんど感じ取れません。いつも清楚で淡々と演奏していて、常にスタイリッシュです。いわゆる、ソリストとしては絶対に必要な「俺が俺が」と言って前面に出ていく灰汁の強さがほとんど感じられない人です。ですから、セルとの競演においても最初期の録音においては彼の方が主導権を握っているように見える録音もあるのですが、モーツァルトに関しては最初から最後までセルの美学の中で事は進んでいくように見えます。

普通こういう事はソリストは嫌うと思うのですが、なぜかカサドシュは意に介さず淡々と演奏していきます。そしてできあがった録音を眺めてみれば、己の美学に徹底的にこだわり抜く完全主義者(悪く言えば偏執狂^^;)のセルと、そう言う偏執狂に淡々と20年近くもつきあい続けた、いわゆる中国語で言うところの「大人」のカサドシュという構図が浮かび上がってくるのです。

確かに、これら一連の演奏のすばらしさはセルの仕事に負っています。しかし、そのようなセルの仕事もカサドシュという些事(?)にこだわらない偉大なる大人の存在がなければ成し遂げられなかったのですから、もう少し彼に対して温かい目を注いであげても言いように思えます。

それに、もしかしたらそのような自己主張しないピアノ演奏はセルの要望だったのかもしれないのです。意外とセルのオケにはカサドシュが似合うのかもしれません。

<追記:2013年4月27日>

ただし、これを聞いて「退屈でつまらん」と思う人がいても否定はしません。なんだか、最近、そんな思いがふとよぎる自分に驚くことがあります。

年をとるというのは不思議なものです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)