Home|バーンスタイン(Leonard Bernstein)|ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

バーンスタイン指揮 コロンビア交響楽団 (P)バーンスタイン 1959年録音

Getshwin:ラプソディ・イン・ブルー

ガーシュインの”クラシック音楽”デビュー作

ガーシュイン自身が作曲したのは2台のピアノによる、それも草稿程度のものだったようです。それをオーケストラ版に仕上げたのは楽団付属のアレンジャーだった、ファーディ・グローフェです。(そうです、あの「グランド・キャニオン」で有名なグローフェです。)

彼は、その後もこの作品の改訂と編曲に尽力をして、最終的には1942年に大編成のオーケストラ版を完成させます。そんなわけで、この作品の実体はガーシュインとグローフェの合作みたいなものだといえます。

実際、クラシックのコンサートで演奏されるのはこの42年のオーケストラ版です。

しかし、ユング君はあまり詳しくないのですが、シンフォニック・ジャズとしてこの作品を捉えるジャズ・オケなどでは、小編成のオリジナル版で演奏することが多いようです。プレヴィンなんかもこのスタイルで録音をしていますが、全く音楽の雰囲気が違います。

それから、ピアノソロに即興的なアドリブを入れたものも多いですから、ますます雰囲気が変わってしまいます。いったいどれが本当の「ラプソディー・イン・ブルー」なんだ?と聞かれてもとまどってしまうと言うのがこの作品の特徴だともいえます。

でも、そんなややこしい話は脇においておくとして、とにかく「粋」な音楽です。冒頭のクラネリットのメロディを聴くだけで嬉しくなってしまいます。20世紀に入って行き詰まりを見せ始めたクラシック音楽の世界にとって、このような響きがとても新鮮に聞こえたことだけは事実です。

あのマングースは、なかなかに凄い

「ラプソディ・イン・ブルー」と言えば、「のダメカンタービレ」ですっかり有名になってしまいました。そして、この私ものだめがマングースのぬいぐるみをかぶってピアニカで演奏する場面を偶々見てしまって、「やられた!!」と思ってしまい、それまで馬鹿にして見なかったこのドラマをとりあえずは一通り見てしまうきっかけとなったのでした。

その辺の経緯は過去のブログを振り返ってみると、こんな風に書いていました。

「ところが、ふとしたはずみであのドラマをみてしまったのです。

昨年は11月に父が亡くなり、母と義母が相次いで入院するという最悪の年で、年末も入院継続中の母を一時引き取っていたのです。それで、いつもはあまり見ないテレビを母のためにつけっぱなしにしていて、たまたまそれが年末一気放出の「のだめカンタービレ」だったのです。

「なるほど、これが噂の『のだめ』か・・・」と思いながら年末の忙しさの合間にチラチラ見ていたのですが、一気に興味をひかれたのがピアニカ版のラプソディー・イン・ブルーでした。そう、のだめがマングースのぬいぐるみを着てピアニカでソロをやった演奏です。

私の手もとに、ガーシュインがピアノソロを演奏したとっても古い録音があります。初めて聞いたのは数年前なのですが、そのあまりのアクの強さに驚かされ、同時に作曲者がイメージしたラプソディー・イン・ブルーがこんなものなら、いわゆるクラシック音楽として演奏される大部分のラプソディー・イン・ブルーはあまりにもお行儀がよすぎるのではないかという思いがしたものです。そして、ラプソディー・イン・ブルーという作品は、ジャスのようにその時々の雰囲気に合わせてもっと自由に楽しくやる事こそが、作曲者の意図に忠実なのではないかと思った次第だったのです。

ですから、このピアニカ版のラプソディー・イン・ブルーをドラマで聞いたときは「やられた・・・!!」と思いましたね。」

そして、そのガーシュイン自身による演奏というのがこれです。とても古い演奏なので今まではアップするのも躊躇われたのですが、これを聴いてもらわずして、私の言いたいことは理解してもらえないだろうと思うので紹介します。

1927年という超絶的に古い録音ですが、面白さという点では出色です。

(P)ガーシュイン ポール・ホワイントマン指揮 ポール・ホワイトマン楽団 1927年録音

これを聞き、そしてマングースを一度聞いてしまうと、この作品のスタンダードと言われ続けてきたこのバーンスタイン盤は本当にガーシュインが思い描いていたような音楽だったのかという「恐れ多い」疑問がわき上がってきます。

もちろん、音楽というものは原作者の表現が絶対でないことは事実です。しかし、クラシック音楽としての「ラプソディ・イン・ブルー」の中では最もジャズ的だと言われ続けてきたこの録音でも、あまりにもお上品にすぎるような気がしてしまうのです。

そう言う意味では、あのマングースは、なかなかに凄いのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2011-07-02:ジェネシス

- 多くのジャズ奏者たちが演っている「ウェストサイド.ストーリー」ナンバーの作曲者の弾くガーシュイン、というイメージで聴くと肩透かしを喰らいます。

かつて、フィードラー.ボストンポップス盤と並んで、「レコ芸」誌の大先生方推薦の定番でしたが、ユング先生もおっしゃる通り、決してジャズ的でも何でもありません。

ガーシュインという作曲家を、どう捕らえるかで大きく変わってしまうと思います。コール.ポーターや、アーヴィング.バーリンや、ホギー.カーマイケルの様な、ジャズソングライターなのか、バーバーや それこそグローフェの様なクラシック畑の仲間なのか。

マゼールが「ポギーとベス」をオペラとして大真面目に演った全曲盤もあって、それはそれとして一つの見識として正座して御拝聴すべきなんでしょうけど。

このバーンスタイン盤に何か中途半端さを感じてしまうのは、その後の晩年のユダヤへの耽溺を思い起こしてしまうからかも知れません。

この曲、百歩譲って、プレヴィン.ピッツバーグ盤かな?。でも、どうせプレヴィンのピアノで聴くのなら、シェリー.マン レッド.ミッチェル、なんかとトリオで演ってくれた方が魅力を感じます。モーツアルトの弾き振りよりは。私は。

2012-12-21:レナード

- クラシックでは異質な曲でしょうか。CMなどではよく使われていますが、正直まじめに聴こうという気にはあんまりなれません。しかしバーンスタインはすごくオーソドックスに演奏しているように聴こえます。

2016-03-16:emanon

- バーンスタインは、指揮者・作曲家・ピアニストといった多彩な顔を持っていました。この曲でも彼の弾き振りはとても見事なものです。彼はライブではしばしば弾き振りを行っていたようですが、スタジオ録音ではめったになかっただけに、この演奏は貴重です。ガーシュインとしては、シンフォニックなスタイルですが、素晴らしい演奏です。

それにしても、1989年のカラヤンの死に続いて、後を追うかのように翌1990年にバーンスタインが亡くなってしまったのは、大変残念なことです。クラシック音楽界にとっても大きな損失でした。

点数は9点です。このような軽い曲でも真摯に取り組んでいたバーンスタインは立派なものです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-07-04]

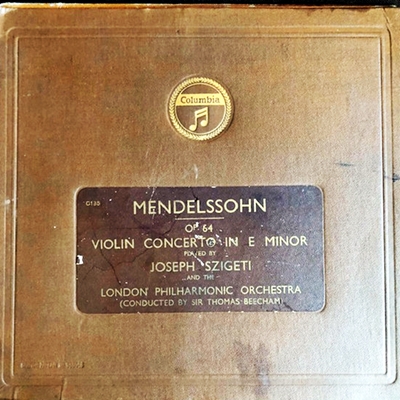

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64(Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64)(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:トーマス・ビーチャム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1933年録音(Joseph Szigeti:(Con)Sir Thomas Beecham London Philharmonic Orchestra Recoreded on 1933)

[2025-07-01]

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67(Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1958年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1958)

[2025-06-29]

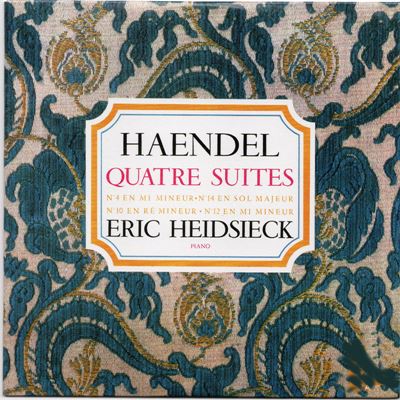

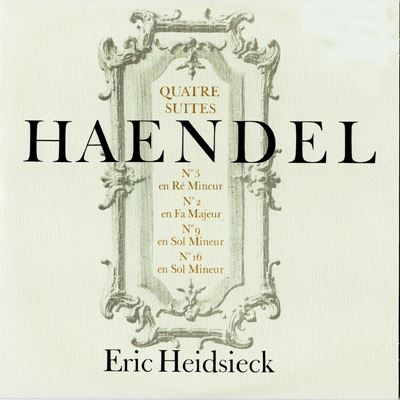

ヘンデル:組曲第12番(第2巻) ト短調 HWV 439(Handel:Keyboard Suite No.12 (Set II) in G Minor, HWV 439)(P)エリック・ハイドシェック:1964年9月18日~21日&30日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 18-21&30, 1964)

[2025-06-27]

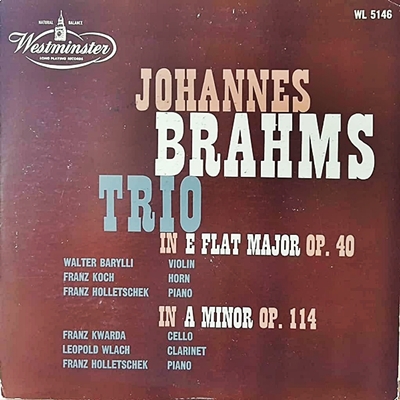

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)(Hr)フランツ・コッホ :(Vn)ワルター・バリリ (P)フランツ・ホレチェック 1952年録音(Franz Koch:(Vn)Walter Barylli (P)Franz Holeschek Recorded on 1952)

[2025-06-25]

バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(J.S.Bach:Fantaisie Et Fugue En Sol Mineur, BWV 542)(organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-06-22]

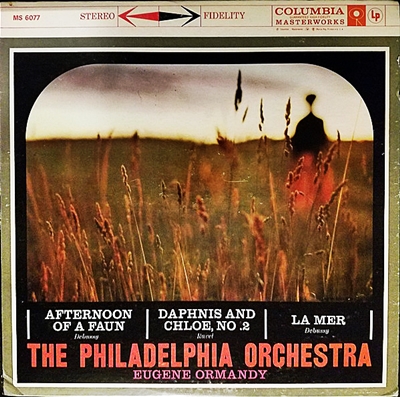

ラヴェル:ダフニスとクロエ第2組曲(Ravel:Daphnis And Chole, Suite No.2)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on April 19, 1959)

[2025-06-19]

ヘンデル:組曲第16番(第2巻) ト短調 HWV 452(Handel:Keyboard Suite (Set II) in G Minor, HWV 452)(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音

[2025-06-15]

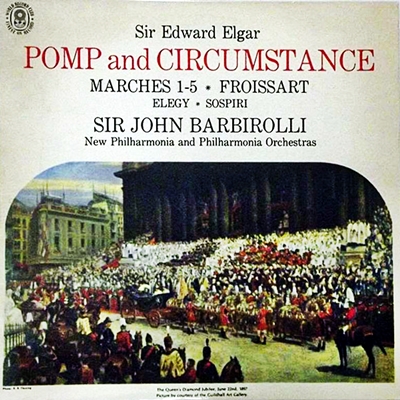

エルガー:ため息 (ソスピーリ), Op.70(Elgar:Sospiri, Op.70)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

[2025-06-11]

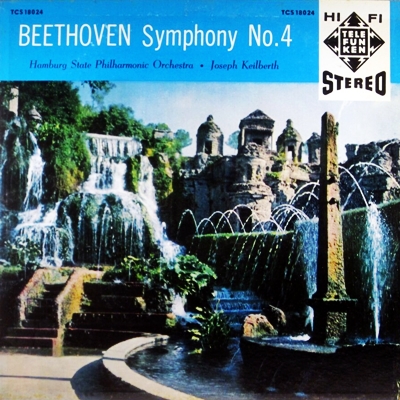

ベートーベン:交響曲第4番 変ロ長調 作品60(Beethoven:Symphony No.4 in Bflat major ,Op.60)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1959年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1959)

[2025-06-08]

ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op21(Lalo:Symphonie espagnole, for violin and orchestra in D minor, Op. 21)(Vn)アルフレード・カンポーリ:エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年3月3日~4日録音(Alfredo Campoli:(Con)Eduard van Beinum The London Philharmonic Orchestra Recorded on March 3-4, 1953)