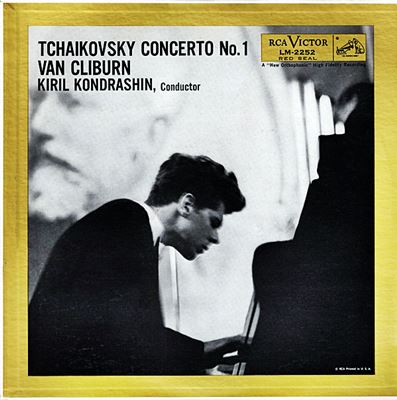

Home|クライバーン(Van Cliburn)|チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23

(P)ヴァン・クライバーン:キリル・コンドラシン指揮 RCA交響楽団 1958年5月30日録音

Tchaikovsky:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 「第1楽章」

Tchaikovsky:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 「第2楽章」

Tchaikovsky:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 作品23 「第3楽章」

ピアノ協奏曲の代名詞

おそらく、クラシック音楽などには全く興味のない人でもこの冒頭のメロディは知っているでしょう。普通の人が「ピアノ協奏曲」と聞いてイメージするのは、おそらくはこのチャイコフスキーかグリーグ、そしてベートーベンの皇帝あたりでしょうか。

それほどの有名曲でありながら、その生い立ちはよく知られているように不幸なものでした。

1874年、チャイコフスキーが自信を持って書き上げたこの作品をモスクワ音楽院初代校長であり、偉大なピアニストでもあったニコライ・ルービンシュタインに捧げようとしました。

ところがルービンシュタインは、「まったく無価値で、訂正不可能なほど拙劣な作品」と評価されてしまいます。深く尊敬していた先輩からの言葉だっただけに、この出来事はチャイコフスキーの心を深く傷つけました。

ヴァイオリン協奏曲と言い、このピアノ協奏曲と言い、実に不幸な作品です。

しかし、彼はこの作品をドイツの名指揮者ハンス・フォン・ビューローに捧げることを決心します。ビューローもこの曲を高く評価し、1875年10月にボストンで初演を行い大成功をおさめます。

この大成功の模様は電報ですぐさまチャイコフキーに伝えられ、それをきっかけとしてロシアでも急速に普及していきました。

第1楽章冒頭の長大な序奏部分が有名ですが、ロシア的叙情に溢れた第2楽章、激しい力感に溢れたロンド形式の第3楽章と聴き所満載の作品です。

ある種の痛ましさを感じる演奏

辻井伸行氏が「ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール」で優勝して一躍時の人になってから、あっという間に1年が経ってしまいました。あの頃は、「クライバーンの録音をアップしてください」などというメールをたくさんいただいたものですが、基本的にへそが曲がっているユング君は意地でもアップするのものかと嘯きながら、さらには嫌われることを承知のうえで、ブログの方にこんな事を書いたりしていました。「マスコミはクライバーンのことを世界的ピアニストなどと言っていますが、それは大間違い!!

確かに、彼は若くしてチャイコフスキーコンクールに優勝して一躍スターに祭りあげられました。しかし、悲しいかな、その後はタレントのごとく引き回されてあっという間に才能をすり減らされ、その後は引退同然になってしまった人です。

* ラルフ・ヴォダペク(1962)

* ラドゥ・ルプー(1966)

* クリスティーナ・オルティーズ(1969)

* ウラディミール・ヴィアルド(1973)

* スティーヴン・デ・ グローテ(1977)

* アンドレ=ミシェル・シューブ(1981)

* ホセ・フェガーリ(1985)

* アレクセイ・スルタノフ(1989)

* シモーネ・ペドローニ(1993)

* ジョン・ナカマツ(1997)

* スタニスラフ・ユデニチ、オルガ・ケルン(2001)

* アレクサンダー・コブリン(2005)

* 辻井伸行、チャン・ハオチェン(2009)

これが、このコンクールの優勝者です。

私の不勉強かもしれませんが、この中で知っているのは66年優勝のルプーだけです。

これで、世界一のコンクールと報道するのはちょっと苦しいです。

おまけに、そのルプーの経歴を調べてみると、彼はこのクライバーンのコンクールを登竜門として世界的ピアニストとして羽ばたいていったのではないことが分かります。

彼はクライバーンコンクールにに優勝したあと、なんと、もう一度音楽院に戻って勉強し直しているのです。

そして、67年のエネスコ国際コンクール、69年のリーズ国際ピアノ・コンクールに優勝することで自信を深めて演奏活動を再開し、同年の11月にロンドン・デビューを成功させ国際的な演奏活動を始めるようになったのです。」

これくらいのことは、調べる気になれば5分もあれば十分だと思うのですが、それでもマスコミは「世界的ピアニスト、クライバーン」「世界一のコンクール」と連日のようにかき立てていました。

でもまあ、騒ぎも一段落したことなので、そろそろ「世界的ピアニスト」であるクライバーンの録音を取り上げてもいい頃でしょう。

1958年に、ソ連が国の威信をかけてかけて開催した「チャイコフスキー国際コンクール」で、大方の予想を覆して無名のアメリカの若者が優勝をかっさらったことは、当時のアメリカ国民を驚喜させました。

そして、一躍時の人となったクライバーンを待ち受けていたのが、「アイゼンハワー大統領による空港での出迎え」「ホワイトハウスでの祝賀パーティ」「カーネギーホールでの凱旋コンサート」そして「紙吹雪が舞う中での5番街のパレード」でした。

そして、そんな合間をぬって企画されたのがチャイコフスキーとラフマニノフの録音でした。

正直言って、これらの録音を聞くと、ある種の痛ましさを感じてしまいます。

ここからは、音楽には絶対に必要な自由で伸びやかな喜びみたいなものがどこからも伝わってきません。それどころか、必死の形相で、それこそ切羽詰まった焦燥感のようなものにあおり立てられながら演奏しているクライバーン姿が浮かんでくるのです

おそらく、クライバーンは自分の目の前で演じられた信じがたいほどの「歓迎行事」を通して己に向けられたアメリカ国民の「期待」を感じ取ったはずです。そして、この手の「期待」はそれを背負うものにとっては簡単に「恐怖」に転化します。

ああ、彼はいったいどのような思いでこの録音に臨んだのでしょう。絶対に失敗できないと思えば指は硬直するでしょうし、それを振り切ろうとすれば逆に力みかえってしまうはずです。

この大騒ぎが一段落した61年に、ライナー&シカゴ響のバックアップで録音したラフマニノフの2番が実に細やかなニュアンスに富んだ名演になっているのを聞くと、この時の彼の「恐怖」がいかばかりものだったのかと同情してしまいます。

そして、この時期の彼の録音を聞くと、世間(マスコミを除く)で言われるほどの「能なし」ピアニストではなかったことも分かります。このチャイコフスキーとラフマニノフの録音も、そう言う「悪条件」の中での録音だと考えれば「健闘」の部類にはいると言えるかもしれません。

それだけに、マスコミに引き回されてこの後のキャリアを台無しにしてしまったことは残念だったと言わざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2010-10-24:La traviata

- 大好きな曲です―大変見事なピアノコンチェルトでした。

やはり、オケ指揮者とピアニストの微妙な力関係などもあるのでしょう。

私個人としては、前面にピアノを配したこの作品が好きです。

ありがとうございました。

2020-08-07:toshi

- クライバーンの名前を聞くと、コンクールの功罪を改めて感じます。

それと、ミスなく演奏することが大切かどうか、ということも色々考えさせられます。

今の演奏はCDなどでは編集でミスがありませんが、ミスが多く下手な古い演奏に惹かれる今日この頃です。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)