Home|ワルター(Bruno Walter)|マーラー:交響曲「大地の歌」 イ短調

マーラー:交響曲「大地の歌」 イ短調

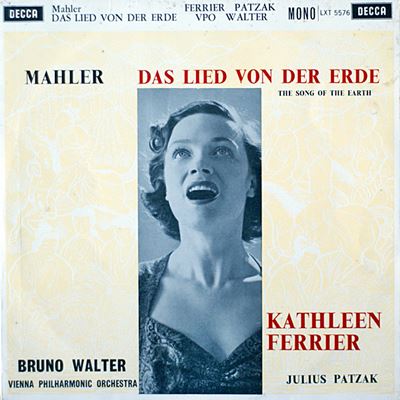

ワルター指揮 ウィーンフィル (A)キャスリーン・フェリア (T)ユーリウス・パツァーク 1952年5月15~16日録音

Mahler:大地の歌 「大地の哀愁に寄せる酒の歌」

Mahler:大地の歌 「秋に寂しき者」

Mahler:大地の歌 「青春について」

Mahler:大地の歌 「美について」

Mahler:大地の歌 「春に酔える者」

Mahler:大地の歌 「告別」

生は暗く、死も亦暗し!

それよりも、始めてこの作品を聴いた方は「これは果たして交響曲なのだろうか?」という疑問をもたれると思います。どう聴いたってこれはオーケストラ伴奏付きの歌曲集のように聞こえる方もおられると思いますし、それは決して誤りではないと思います。

交響曲の起源はおそらくバッハの息子たちにまで遡ることができるのでしょうが、とりあえずはハイドンが橋頭堡を築き、モーツァルトが育て上げ、最終的にベートーベンが完成させた管弦楽の形式だと言っていいと思います。そして、それ以降の音楽家たちは縦への掘り下げが行き着くところまで行ってしまったためでしょうか、今度は横への広がりを模索していきます。

声楽の導入は言うまでもなく、ソナタ形式に変わる新たな方法論が模索されたり、響きの充実を求めて管弦楽がどんどん肥大化していったりします。マーラーの前作である第8番においてはその肥大化は頂点に達しますし、方法論においてもこの大地の歌によって行き着くところまで行ったと言えます。

つまり、交響曲という形式が多様化と肥大化の果てに明確なフレームを失ってしまって、作曲家が「これは交響曲だ」と言えば、何でも交響曲になってしまうような時代に突入したと言えます。しかし、それは交響曲という形式の終焉を意味しました。

もちろん、マーラー以降も数多くの交響曲は創作されましたが、しかしそれらはハイドン、モーツァルト、ベートーベンと受け継がれてきたクラシック音楽の玉座をしめる音楽形式としての交響曲ではなく、どこか傍流の匂いを漂わせます。ユング君は、クラシック音楽の玉座としての交響曲はマーラーのこの作品と続く第9番によって終焉したと思うのですが、いかがなものでしょうか。

なお、大地の歌の楽章構成は以下の通りです。奇数楽章はテノール、偶数楽章はアルトが歌うようになっています。

?.大地の悠久を歌う酒の歌(Das Trinklied vom Jammer der Erde)

?.秋に寂しきもの(Der Einsame im Herbst)

?.青春について(Von der Jugend)

?.美について(Von der Schoenheit)

?.春に酔えるもの(Der Trunkene im Fruehling)

?.告別(Der Abschied)

原詩は唐の詩人、李白、孟浩然、王維、銭起のもので、それをドイツ語訳したハンス・ベートゲの「シナの笛」がベースになってます。この作品を貫くトーンは冒頭の李白の詩においても何度も繰り返される「生は暗く、死も亦暗し!」です。

今もって歴史的名演のポジションを失っていません。

とっくの昔にアップしてあると思っていたのですが、何と、取りこぼしていました。ワルター&ウィーンフィルという黄金の組み合わせに、キャスリーン・フェリアーが名前を連ねているのですから、今もって一つのスタンダードとなりうる録音です。それをずっと失念していたのですから、全くもって情けないかぎりです。

ワルターは言うまでもなくこの作品の初演者です。それだけに、この作品への思い入れは強かったようで、その生涯に3度録音しています。戦前に一度(1936年)、戦後にモノラルで一度(ここで紹介している録音です)、そして、ステレオで一度録音(1960年)しています。

そして、この中で最も有名で、世間の評価が高いのがこの52年盤です。

まず、52年の録音なのですが、音質は想像以上にすばらしく、生々しいとさえ思えるほどのクオリティをもっています。まずは、これでプラス一ポイント。

次に、キャスリーン・フェリアーの歌唱がもつ、何とも言えない凄味みたいなものがこの作品にピッタリです。何とも言えない太めで深みのある声質は他に思い当たる人がいないほどの異形なので、違和感を感じる人もいるかもしれません。また、音程も決して安定しているわけではないので、いわゆる「上手」な歌手ではありません。しかし、その異形さゆえにこの作品のアルトの表現として一つの到達点は示していると言えます。と、言うことで、個人的にはプラス3ポイントくらいの価値はあるように思います。

さらに、テノールのパツァークですが、その「声」のなさが、かえってこの作品に漂うニヒリズムをかきたてて渋いぜ!!という評価があります。ただし、例えば第1楽章の冒頭などはもう少し輝かしさが欲しいという人がいることも否定できませんので、これはプラスマイナス相殺というあたりが妥当でしょうか。

そして、最後には言うまでもなく、ワルターとウィーンフィルが醸し出す退廃的でロマンティックな風情にプラス2ポイントくらいしておきましょう。

特に、ワルターの指揮は、細部では細かいことを色々しているのに、作品全体を聞き終えたときは意外なほどすっきりしたイメージを与えてくれるのが実に不思議です。つまり、部分部分は結構濃厚な味付けを楽しませるのに、全体はすっきりとした古典的なフォルムに押し込めているのです。これは、なかなかの技だと思います。

と言うことで、「落ち穂拾い」と言ったらお叱りを受けるほどの大物を取りこぼしていました

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-12-19:うすかげよういちろう

- このウイーンフィル盤の演奏は、どういうわけか、好きになれず・・・私は、わがままなので・・・フェリアーの声が苦手です

演奏全体も、どうもせかせかしているという感じがして、安心して聴けないです。

ワルターの大地の歌にはあと2種類のCDが出ていますね。

私は、フォレスターが歌った演奏がいちばん好きです

マーラー:交響曲「大地の歌」

キルステン・トルボルイ(S)、チャールス・クルマン(T)、

ブルーノ・ワルター(指揮)、ウィーン・フィル

1936年5月 楽友協会ライブ

マーラー:交響曲「大地の歌」

リチャード・ルイス(T)、モーリン・フォレスター(A)

ブルーノ・ワルター(指揮)、ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

1960年4月16日

2012-07-04:河合宏一

- グスタフ・マーラーの作品が人生の生きがいの一人です。 今日、岩波書店の「図書」7月号2012が届き、「こぼればなし」のところにフェリアーの「大地の歌」の記載がありました。

ずっと前に買ってあったのですが、今日とうとう封印を解きました。クレンペラー・ルートヴィヒがあれば他はいらないと思っていましたが、これは素晴らしかったです。友よ、この世に私の幸せはなかった・・あたりから凄くなり、青き光、遠くに・・ごろから夜空に花がいっぱい花火のように咲きこぼれました。この上ない幸せを今、余韻として味わっています。この一枚は人類の宝物、と直感しました。他には、ワルターが追われるようにヴィーンを去るマーラー9の異常な緊迫感、スイスに逃れる直前のフルトヴェングラーのブラームス2、イストミンのシューベルト・ピアノソナタ、などなど。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)