Home|コンドラシン(Kirill Kondrashin)|ラフマニノフ:合唱交響曲「鐘」 作品35

ラフマニノフ:合唱交響曲「鐘」 作品35

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 (S)エリザヴェータ・シュムスカヤ (T)ミハエル・ドベンマン (Br)アレクセイ・ボルシャコフ アカデミー・ロシア共和国合唱団 1962年録音

Rachmaninov:The Bells,poem for chorus, voices and orchestra, Op.35 [1.Allegro ma non tanto]

Rachmaninov:The Bells,poem for chorus, voices and orchestra, Op.35 [2.Lento]

Rachmaninov:The Bells,poem for chorus, voices and orchestra, Op.35 [3.Presto]

Rachmaninov:The Bells,poem for chorus, voices and orchestra, Op.35 [4.Lento lugubre]

これこそがボクに相応しい

「前奏曲 嬰ハ短調「鐘」(モスクワの鐘)」

まあ、こんな小難しいタイトルを持ち出すよりは浅田真央がフリープログラムに使った音楽と言った方が思い出しやすいかもしれません。

しかし、ここで紹介している「鐘」はあのピアノ曲ではなくて、3管編成の巨大なオーケストラにピアノ、混声合唱、ソプラノ、テノール、バリトンのソリストからなる巨大な作品の方です。

よく知られているように、この作品は一人の女性からの手紙が創作のきっかけとなっています。

そこには、ロシアの詩人バリモントがロシア語に翻訳したエドガー・アラン・ポーの「鐘」が添えられていて、その詩はラフマニノフの音楽にもっとも相応しいと書かれていたのです。

そういうことが、ウィキペディアにはサラリと書かれているのですが、それでは、そこに添えられていた「詩」とはどのような内容だったのかを知ってみると、その手紙の内容はかなり大胆なものだったことが分かります。

ポーの「鐘」は4つの部分から出来ています。

まず始めは、橇とともに喜びの世界からやってくる「そりの鐘」が描かれます。

それは続けて幸せな「結婚式の鐘」へと変わっていきます。

しかし、その鐘は一転して「警告の鐘」へと替わり、恐怖と絶望を予告します。

そして、最後の鐘は死を告げる「葬送の鐘」になるのです。

その4つの部分は、それぞれ以下のような一文で始まります。原文の方がイメージがつかみやすいですね。

- Hear the sledges with the bells ---Silver bells !

- Hear the mellow wedding bells,Golden bells !

- Hear the loud alarum bells ---Brazen bells !

- Hear the tolling of the bells ---Iron bells !

この明から暗へと転換していく悲劇的な詩が「貴方にはとっても相応しいです」というのですから、読みようによってはとんでもない嫌がらせと受け取られて仕方がありません。しかし、それを受け取ったラフマニノフは「そうだ、これこそがボクに相応しい!」と思ってしまうのですから、わけが分からないと言うべきか、大したものだと言うべきなのか、適切な言葉が見つかりません。

とにかく、この詩に触発されたラフマニノフは上で述べたような巨大な編成による合唱交響曲に仕上げて、それぞれの楽章はポーの詩の4つの部分から触発されたイメージがはっきりと投影した作品になっています。

- 第1曲「銀の鐘」:Allegro ma non tanto

- 第2曲「黄金の鐘」:Lento

- 第3曲「真鍮の鐘」:.Presto

- 第4曲「鉄の鐘」:Lento lugubre

そして、「これこそボクに相応しい」と思っただけあって、ラフマニノフはこの作品に自信を持っていて、当初はこれを「第3交響曲」と呼んでいたのです。ただし、後の純粋器楽曲である「イ短調の交響曲(第3交響曲)」が生み出されたことで、こちらの方は「合唱交響曲『鐘』 作品35」となったのですが、それでもこの作品に対する自己評価は変わらなかったようです。

結構不気味な味を出している

チャイコフスキーとラフマニノフを較べれば、当時のロシアにおける進歩的な音楽家達からは俗悪な音楽と烙印を押されたことでは共通しています。しかし、暗いロマンが横溢することがあっても明るさや親しみやすさがあちこちで顔を出すチャイコフスキーに対して、ラフマニノフは暗いロマンが横溢する中で、さらにあちこちに陰々滅々たる絶望感が塗り込められるという(^^;相違点があります。そして、その「陰々滅々たる絶望感」によって塗り込められているのがこの「鐘」なのです。

ですから、これをどのようにして演奏するかというのは、なかなかに難しい問題をはらんでいます。スッキリ路線で行くことである程度は「陰々滅々」を解毒するのか、それとも毒をくらわば皿までもで徹底的に「陰々滅々」たる世界に浸り込むかです。

当然の事ながら、個人的に聞いてみたいと思うのは後者の世界なのですが、コンドラシンの世界はそちらでないことは明らかです。

ただし、それほどたくさん録音があるわけでもないので、さらに、私もそれほど聞いているわけでもないので確たる事は言えないのですが、その狭い範囲の中で言えばこれでも結構どろどろ路線の方かもしれないという気はします。それは、ソリストと合唱の方が結構不気味な味を出しているからかも知れませんが、その不気味さは録音の不気味さと相乗している可能性もあるので、あまり失礼なことは言えません。

ただ、どうしてもクラシック音楽の世界というのは上品な人ばかりなので、なかなかどろどろの昼メロのような世界は敬遠されますね。

調べてみたのですが、ゴロヴァノフの録音もないようですので、そこまで下品に徹した演奏はないのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

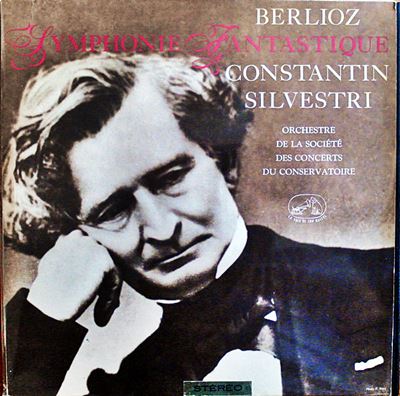

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)