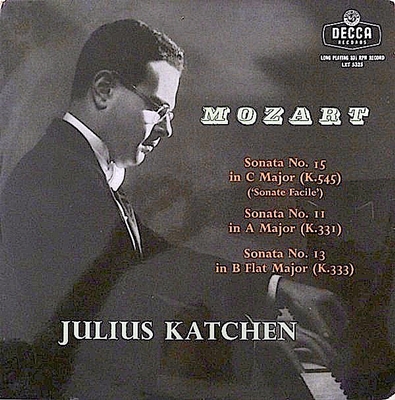

Home|カッチェン(Julius Katchen)|モーツァルト:ピアノソナタ第13番 変ロ長調, K.333/315c

モーツァルト:ピアノソナタ第13番 変ロ長調, K.333/315c

(P)ジュリアス・カッチェン 1954年9月27日~29日録音

Mozart:Piano Sonata No.13 in B-flat major, K.333/315c "Linz" [1.Allegro]

Mozart:Piano Sonata No.13 in B-flat major, K.333/315c "Linz" [2.Andante cantabile

Mozart:Piano Sonata No.13 in B-flat major, K.333/315c "Linz" [3.Allegretto grazioso]

モーツァルトの人生におけるもっとも幸福な時代の作品

- ソナタ第10番 ハ長調 K 330・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第11番 イ長調 K 331・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第12番 ヘ長調 K 332・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第13番 変ロ長調 K 333・・・1783?< リンツ?>

K330からK333までの連続した番号が割り当てられている4つのソナタを一つのまとまりとしてとらえることが可能です。

従来は、K310のイ短調ソナタとこれら4つのソナタはパリで作曲されたものと信じられていて「パリ・ソナタ」とよばれてきました。この見解にはあのアインシュタインも同意していていたのですから、日本ではそのことを疑うものなどいようはずもありませんでした。

例えばあの有名な評論家のU先生でさえ若い頃にはハ長調k330のソナタに対して「フランス風のしゃれた華やかさに彩られているが、母の死の直後に書かれたとは思えない明るさに支配されており、ここにもわれわれはモーツァルトの謎を知らされるのだ。」などと述べていました。しかし、これは決してU氏の責任ではないことは上述した事情からいっても明らかです。何しろ、モーツァルトの大権威ともいうべきアインシュタインでさえその様に書いていたのですから。

しかしながら、現在の音楽学は筆跡鑑定や自筆譜の紙質の検査などを通して、K330からK333にいたる4つのソナタはパリ時代のものではなくて、ザルツブルグの領主であるコロレードとの大喧嘩の末にウィーンへ飛び出した頃の作品であることを明らかにしています。さらに、K333のソナタはザルツブルグに里帰りをして、その後再びウィーンに戻るときに立ち寄ったリンツで作曲されたものだろうということまで確定しています。

これら4つの作品にはイヤでイヤでたまらなかったザルツブルグでの生活にけりを付けて、音楽家としての自由と成功を勝ち取りつつあったモーツァルトの幸せな感情があふれているように思います。それはこの上もなく愛らしくて美しく、それ故にあまりにも有名なK331のソナタにだけ言えることではなくて、この時代のモーツァルトを象徴するような「華」をどの作品からも感じ取ることができます。

そんな中でとりわけ注目したのがK333のロ長調ソナタです。これは音楽の雰囲気としてはK330のソナタと同じようにまじりけのない幸福感につつまれていますが、愛好家が楽しみのために演奏する音楽というよりはプロの音楽家がコンサートで演奏するための作品のように聞こえます。とりわけ第3楽章ではフェルマータで音楽がいったん静まった後に長大なフルスケールのカデンツァが始まるあたりはアマチュアの手に負えるものとは思えません。さらにピアノをやっている友人に聞いてみると、第1楽章の展開部のあたりも全体の流れをしっかり押さえながら細部の微妙な動きもきっちりと表現しないといけないので、これもまたけっこう難しいそうです。

おそらくは、モーツァルトが自分自身がコンサートで演奏することを想定して作曲したものではないかと考えられます。しかし、作品を貫く気分は幸福感に満ちていて、その意味ではこの時代のソナタの特徴をよく表しています。

徹底的に考え抜く人

驚くほど粒立ちのよい響きで演奏されたモーツァルトで、それはまさに晴れ渡った青空を思い出させ、生理的爽快感すら覚えさせる演奏です。ピアニストにとっては、ラフマニノフやプロコフィエフのように10本の指で大量の音符を処理する事が要求されることも大変ですが、このように全ての音符を同じ音色、音量で粒立ち良くつなげていくというのも、また異なった難しさがあるという話を聞いたことがあります。その「難しいこと」をカッチェンは見事にやり遂げています。

もっとも、それがカッチェンというピアニストの大きな特徴なのですから当然と言えば当然なのかもしれません。

ですから、モーツァルトに柔和な微笑みを求める人には向いていない演奏と言うことになるのですが、それはどちらの解釈が正しいとか、優れているとかという話にはなりません。どちらもまた、疑いもなくモーツァルトの音楽の本質をつかんでいるのです。

ただし、カッチェンという人は「知的ブルドーザー」と言われたように、優れたテクニックだけではなく徹底的に考え抜く人でした。

おそらく、この精妙きわまるモーツァルトのソナタの楽譜を前にして、おそらく彼は考え抜いたのでしょう。彼のピアノ演奏は、ある意味ではそう言う知的考察の産物でもありますから、そのアプローチはモーツァルトにおいても変わらなかったはずです。

ですから、何気なく弾かれているパッセージのように聞こえながらもじっくりと腰を据えて聞いてみると、そこには実に細かいニュアンスが散りばめられていることに気づかざるを得ません。

問題はその散りばめられたニュアンスをどう評価するです。

おそらく、人によってはそれをある種の「演出過多」ととらえるかもしれません。実は、私自身もどちらかと言えばそう感じてしまう人です。そして、その演出過多が、時にはK.331のメヌエット楽章におけるトリオのように、力ずくに聞こえてしまうときもあります。

ただし、私ごときがカッチェンのような偉大なピアニストが考え抜いた末の解釈にあれこれと偉そうなことが言える訳はありません。しかし、今ちょうど彼の手になるグリーグのコンチェルトを聞き終えたところなのですが、やはりモーツァルトとは何処か相性が悪いのかな、等と不遜なことを考えてしまうのもまた事実なのです。

結局は、彼のモーツァルトのコンチェルトを聞いたときと同じような思い(カッチェンの演出は論理を証明するために用いられているように聞こえる)がまた蘇ってくると言うことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)