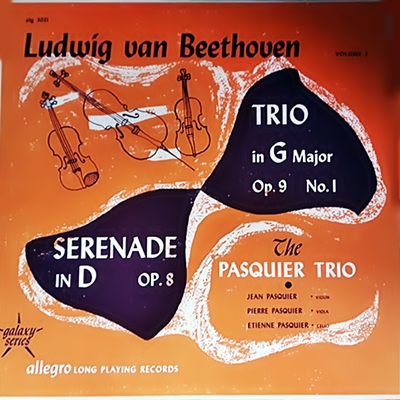

Home|パスキエ・トリオ(Pasquier Trio)|ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1(Beethoven:String Trio in G major, Op.9 No.1)

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第2番 ト長調 Op.9-1(Beethoven:String Trio in G major, Op.9 No.1)

パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

Beethoven:String Trio in G major, Op.9 No.1 [1.Adagio - Allegro con brio]

Beethoven:String Trio in G major, Op.9 No.1 [2.Adagio, ma non tanto e cantabile]

Beethoven:String Trio in G major, Op.9 No.1 [3.Scherzo. Allegro]

Beethoven:String Trio in G major, Op.9 No.1 [4.Presto]

三重奏曲の限界まで行き着いた若きベートーベンを代表する傑作の一つ

ちなみに、室内楽の分野では、ベートーベンはこれ以外にも作品4と作品29という二つの弦楽五重奏曲も残しているのですが、最終的に彼が選び取ったジャンルは弦楽四重奏曲だったことは言うまでもありません。それは想像にしか過ぎませんが、より厳密な声部の処理を目指したベートーベンにしてみれば、三重奏では素材がシンプルに過ぎ、五重奏曲では過剰に過ぎたのでしょうか。

確かに、弦楽三重奏曲の最後を飾るハ短調の作品は、三重奏曲という編成の限界に挑むような音楽になっています。そして、それでもなおベートーベンのあふれ出すパッションはその枠の中に収まりきらず、より一層の音響の拡大を要求しているように聞こえるのです。ただし、そう考えると、何故にベートーベンが弦楽五重奏曲という編成を結果的には捨ててしまったのか、そして、結果的には弦楽四重奏曲という編成に力を傾注したのは何故か、という疑問は残ります。

しかしながら、ハイドンもまたあれほど膨大な弦楽四重奏曲を残しながら、弦楽五重奏曲は残さなかったという事実に突き当たります。さらに付け加えれば、モーツァルトは弦楽四重奏曲というジャンルでは天才らしくもなく「大変な労苦」を強いられたのに、弦楽五重奏というジャンルでは思い切り想像の羽を羽ばたかせることが出来たというのも興味深い事実です。

素人目からすれば、弦楽器が3台なのか4台なのか、はたまた5台なのかというのはちょっとした違いのように思えるのですが、その根底には音楽そのものの本質に関わるような違いがあると言うことなのでしょう。

作品9 第1番 ト長調

若きベートーベンらしい明るくて活気に満ちた音楽であり、アダージョで始まる序奏も重くはなりません。「Adagio, ma non tanto e cantabile」と指定された第2楽章も若きベートーベンらしい情感に溢れた「歌」になっています。音楽に「深み」だけを求める人には物足りないのでしょうが、何となくこの時代の意気軒昂たるベートーベンの自画像、それもさっと一筆書きしたスケッチ風の自画像のように聞こえます。

常設団体ならではの魅力

それにしても「弦楽三重奏曲と言うのは不思議な演奏形態です。見た目には世間に山ほど存在する弦楽四重奏曲からヴァイオリンが一つぬけただけなのですが、音楽がつくり出す様相は随分と変わってしまいます。もちろん、ヴァイオリンが一つぬけるのですからその分響きは薄くなります。しかし、そのマイナスと引き替えに響きの透明感は高まります。

あのモーツァルトの「ディヴェルティメント(弦楽三重奏曲) 変ホ長調, K.563」が「神品」と言われるのは、その透明感によってそれぞれの楽器の絡み合い、墓妙なフレーズの移ろいやダイナミズムの変化などが聞き手に深い集中力を要求するからでしょう。

しかし、それは裏返せば、演奏する側に、そう言う聞き手の高い集中力を十分に納得させるだけの音楽性と精緻な呼吸の共有が必要です。そう、「精緻なアンサンブル」ではなくて「精緻な呼吸の共有」です。

おそらく、楽譜通りに縦のラインが揃っているだけでは話にはなりません。

もちろん、緊張度の高い精緻なアンサンブルが必要なことは言うまでもないのですが、ここぞと言うところで何か遊び心のような部分が出てこないと三重奏曲の本当の魅力は見えてこないのです。

ですから、ハイフェッツ、フォイアマン、プリムローズのような腕利きの三人が揃っただけではどうしても不満な部分が残るのです。やはり、常設の、いつも顔をあわしているメンバーでなければ表現し得ないものがあります。

パスキエ・トリオはその名の通りパスキエ3兄弟によって1927年に結成された室内楽団です。

彼らは父親はヴァイオリニスト、母親はピアニストという音楽家の家庭で育ち、長男のピエール・パスキエがヴィオラ、次男のジャン・パスキエがヴァイオリン、三男のエティエンヌ・パスキエがチェロという弦楽三重奏団です。

言うまでもなく、「弦楽三重奏」というスタイルは作品に恵まれているスタイルではありません。おそらく、今後も「弦楽三重奏」というグループが常設で存在することはまずないでしょう。

「弦楽三重奏」というスタイルは作品に恵まれているスタイルではありません。どうしても、そこにピアノとかフルート、オーボエなどが加わらないとプログラムが広がりません。

そこで、彼らはゲストとしてピアニストのマルグリット・ロン、フルーティストのランパルなどと組んで演奏会や録音を活発に行うことになります。

もちろん、それはそれで魅力的な演奏も多いのですが、やはり彼らならではの魅力が溢れているのは「弦楽三重奏」です。

ですから、モーツァルトだけでなくベートーベンなど、数少ない弦楽三重奏曲の録音はもれなく拾っていきたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)