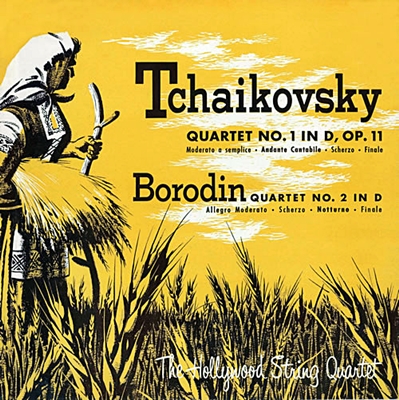

Home|ハリウッド弦楽四重奏団(HollyWood String Quartet)|ボロディン:弦楽四重奏曲第2番 ニ長調

ボロディン:弦楽四重奏曲第2番 ニ長調

ハリウッド弦楽四重奏団 1952年12月9日~10日録音

Borodin:String Quartet No.2 in D-Major [1. Allegro Moderato]

Borodin:String Quartet No.2 in D-Major [2.Scherzo]

Borodin:String Quartet No.2 in D-Major [3.Notturno]

Borodin:String Quartet No.2 in D-Major [4.Finale]

愛する妻に捧げた弦楽四重奏曲

それほどに、これは魅力的で詩情豊かなメロディです。

それもそのはずで、この作品はボロディンが妻に愛を告白した20周年の日を記念して作曲し、その妻に贈った作品なのです。

ボロディンの妻はエカテリーナ・プロトポポーヴァというピアニストで、ボロディンが化学者としてドイツのハイデルベルク大学に留学したときに知り合いました。知り合ったきっかけは、彼がたまたま訪れたサナトリウムでの演奏会でエカテリーナがピアノを演奏していたからでした。

そして、二人はその時に彼女が演奏したシューマンについて話し合ううちに親しくなり、それがボロディンの中に再び音楽に向かう気持ちを蘇らせたのです。

やがて二人は婚約をするのですが、エカテリーナは体調を崩ししてイタリアへの転地療養を余儀なくされます。ボロディンもまた、イタリアの研究所に移り、そこで働きながら彼女の介護を献身的に行います。そして、一年ほどで体調を回復したエカテリーナは結婚の準備のためにロシアに帰り、二人はペテルスブルグでめでたく結婚することになるのです。

それ故に、この弦楽四重奏曲はボロディンとエカテリーナの親密で幸福な生活を想像させるような音楽になっています。

それは、時には二人の語らいを思わたり、大学教授として忙しく働くボロディンを思わせたりするのですが、なんといっても聞き所は第3楽章の「夜想曲」でしょう。深い感情に彩られたこの静かな夜の歌は、二人の幸せな結婚生活そのものです。

人格破綻者の群れと言っても言い過ぎでないほどのクラシック音楽の作曲家の中で、ボロディンは稀に見るほどの人格者でした。その様なボロディンが行ったもう一つの大きな業績が、彼が務める医科大学に女子課程を始めて作ったことでした。

21世紀の日本でも、平気で女性に対して差別的な扱いをすることが横行していることを考えれば、19世紀のロシアで女性が医学大学で学ぶ機会と場を作りあげる為には、とんでもない苦労があったはずです。

つまりは、何が言いたいのかというと、ボロディンという人は必ずしも音楽だけの人ではなかったと言うことです。そして、それ故の物足りなさも彼の作品にはあるのですが、それ故の魅力もまたあるのです。

この愛する妻に捧げた弦楽四重奏曲は、それ故の魅力が発揮された作品だと言っていいのでしょう。

音楽家としての「音楽的要求」を満たすために結成されたカルテットだったのでしょう

「ハリウッド弦楽四重奏団」と聞いて明確なイメージを持てる人は少ないでしょう。私も、時々その名前を目にすることはあったのですが、実際の録音を聞いたことは殆どなかったような気がします。しかし、今回、少しばかり腰を据えて聞いてみて、これがなかなかに興味深い団体であることに気づかされました。

その特徴は良く言えば「大らか」、悪く言えば「大雑把で荒っぽい」と言えるでしょうか。

この「ハリウッド弦楽四重奏団」はヴァイオリン奏者で指揮者の「フェリックス・スラットキン」を中心に結成されたカルテットでした。

スラットキンと言えば「レナード・スラットキン」を思い出す人も多いと思うのですが、このフェリックスはその「レナード・スラットキン」の父親でした。

カルテット結成のきっかけは、フェリックスがジュリアード音楽院出身のチェロ奏者「エリナー・アラー」と結婚したことでした。

新しく夫婦となった二人はカルテットの結成を計画し、ハリウッドの映画スタジオで活動していた仲間に声をかけて生まれたのが「ハリウッド弦楽四重奏団」だったのです。

当時のアメリカでは、音楽家にとってもっとも割のいい仕事はハリウッドの映画スタジオでした。そこではたらく演奏家はメジャーオーケストラの楽団員などとは比べものにならないほどのギャラを稼ぐことが出来たのです。

大戦後に新しくメンバーに加わった「ポール・シュアー」も、フィラデルフィア管弦楽団から20世紀フォックスのスタジオ・オーケストラに転身した経歴を持っていました。

しかしながら、そう言う映画スタジオでの演奏活動というのはギャラはいいものの、音楽的に満足が得られるようなものではありませんでした。

彼らは録音スタジオに出かけるとその日に演奏する音楽の譜面が配られて、それを初見で完璧に演奏することを要求されるのですから、誰もが腕利きの演奏家であることは事実でした。しかしながら、そう言う音楽を来る日も来る日も演奏を続けるのは決して楽しい仕事でなかったことも事実なのです。

そこで、当時のハリウッドには「グレンデール交響楽団」というクラシック音楽を演奏するための自主的団体が存在しました。晩年のワルターと録音活動を行った「コロンビア交響楽団」の実態はこの「グレンデール交響楽団」だったのではないかという噂もあります。

彼らが腕利きの演奏家であればあるほどに、「音楽的要求を満たすためにはグレンデール交響楽団」という存在は絶対に必要だったのでしょう。

フェリックス・スラットキンもまたセントルイス交響楽団から20世紀フォックス社のオーケストラのコンサートマスターに転出しています。そして、それと同時に「ハリウッド弦楽四重奏団」を結成しているので、それもまた同じような要求がもたらしたものだったのでしょう。

その事がこのカルテットの性格を特徴づけていることは間違いありません。

彼らは、同時代に活躍した「ブダペスト弦楽四重奏団」や「ジュリアード弦楽四重奏団」のような常設のカルテットではありませんでしたから、それで「食っていく」必要は全くなかったのです。

いや、必要がないどころか、ハリウッドのスタジオでの活動で十分すぎるほどに稼いでいたのですから、カルテットとしての活動は「楽しみ」のためだったのです。

彼らは50年代にCapitolでかなりまとまった録音を残しているのですが、そのレパートリーは実にユニークです。

ベートーベンやシューベルトという定番中の定番から、ヒンデミットやプロコフィエフ、ショスタコーヴィチという少しひねったもの、さらにはウォルトン、ヴィラ=ロボス、ポール・クレストンなどというレアな作品まで多岐にわたっているのです。それは、彼らが今演奏したい作品を自由に選んで録音したという雰囲気が伝わってきます。

当時のCapitolはNat King ColeやFrank Sinatraという売れっ子の歌手をたくさん抱えていましたから、クラシック音楽の部門などはレーベルのブランドイメージ程度の意味しかもたなかったはずです。彼らが演奏したい作品を録音して、それが思ったように売れなかったとしてもそれほど気にはならなかったはずです。

このボロディンの弦楽四重奏曲は彼らにとってはもっとも初期の録音に分類されるのですが、良くも悪くも彼らの特徴がよくあらわれています。

彼らが活躍した50年代というのは、カルテットというものが大きく姿を変えた時代でした。

それは、ファースト・ヴァイオリン主導のスタイルから4人の奏者が対等の立場で精緻なアンサンブルを聴かせるスタイルへの変化です。その先頭を走っていったのが「ブダペスト弦楽四重奏団」や「ジュリアード弦楽四重奏団」であったことは言うまでもないのですが、そう言うスタイルと較べると彼らの演奏はまるで時計の針が止まったかのようです。

アンサンブルの精度という点で言えば全く別次元の大らかさです。

しかし、それは彼らが下手だというわけではありません。ハリウッドの録音スタジオで活躍している彼らが「下手」なはずはないのです。

そうではなくて、カルテットを結成してやりたい音楽の質が全く異なるのです。

そして、それを不満に思う部分があることは否定しないのですが、それでも、もっとも有名な第3楽章の「夜想曲」などを聞くと、こう言うのはファースト・ヴァイオリン主導でなくてはその魅力は発揮できないなと思うのです。

こういう言い方をすると彼らを貶めるようになるのですが、「ハリウッド弦楽四重奏団」というのは50年代というアメリカ黄金期のハリウッドに咲いた徒花のようなカルテットだったのかもしれません。

それ故に、他の何処にもない不思議な魅力があることも事実なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2018-10-30:joshua

- なるほど、クラシックは音楽産業の中では片隅の存在なんですね

marginalizeされながらも、細く長く生きる音楽、いいじゃないですか!

しかも、腕利きが集まって、奥さんと向かい合って、こういう音楽を奏でる

時空を超えて、復刻されるわけです

2018-10-30:Hiroshi

- この音源探していました。

有り難うございます。

現代の演奏とは方向性が異なりますが、時代の雰囲気も含めて愛着を感じます。

2018-11-22:joshua

- つくづく思います

音楽は自己中でいいんです

自分がしたい音楽を気の合うメンバーと思いのまま演奏する

そんな場面こそリスナーは遭遇したい

いくら立派でも発信する音楽には限界がある

それがセルであっても

ボロディンのこの曲

曲がいいこともありますけどね

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

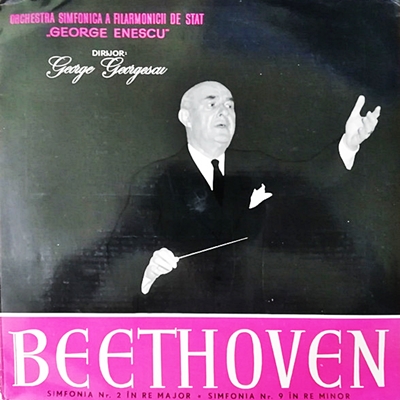

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)