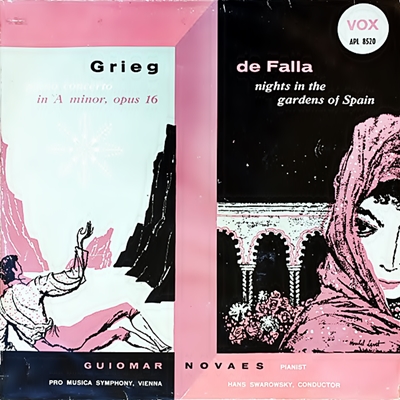

Home|ギオマール・ノヴァエス(Guiomar Novaes)|ファリャ:スペインの庭の夜(Falla:Nights In The Gardens Of Spain)

ファリャ:スペインの庭の夜(Falla:Nights In The Gardens Of Spain)

(P)ギオマール・ノヴァエス:ハンス・スワロフスキー指揮 ウィーン交響楽団 1954年発行(Guiomar Novaes:(Con)Hans Swarowsky Vienna Symphony Orchestra Published in 1954)

Falla:Nights In The Gardens Of Spain [1.En El Generalife]

Falla:Nights In The Gardens Of Spain [2.Danza Lejana]

Falla:Nights In The Gardens Of Spain [3.En Los Jardines De La Sierra De Cordoba]

民族音楽への傾斜と印象主義の影響が実に上手く融合しているかな

ちなみに、リカルド・ビニェスはフランスで活躍したスペイン人ピアニストなのですが、ドビュッシー、ラヴェルのピアノ曲の初演を数多く行った事で有名です。また、作曲家としても活発に活動を行っていたようです。

つまりは、スペインで生まれたのですが、基本的にはフランスのピアニストと言っていい人のようです。ですから、この作品もファリャのパリ時代に着想されたもので、彼の作品の中ではドビュッシーなどの、いわゆる「印象派」の影響を強く受けた作品といえます。

しかし、各楽章のタイトルは以下のようにスペイン的な雰囲気が溢れていて、そのあたりにファリャの民族音楽への傾斜も感じ取れます。

- ヘネラリーフェにて(En el Generalife)

アランブラのカリフのハーレムの夏の離宮。ジャスミンの花香る夜のヘネラリーフェの花園。 - はるかな踊り(Danza lejana)

場所はどこともつかないが、遠くで異国風の踊りが響く庭園。 - コルドバの山の庭にて(En los jardines de la Sierra de Cordoba)

コルドバ山地の庭園。聖体祭の日にジプシーたちがつどって歌い踊る。

おそらくは、作品を完成させたのがスペインに帰国後だったことも影響しているのかもしれません。

作品全体に漂う何ともいえないけだるい雰囲気は、いかにもスペインの夜を思わせますし、その雰囲気を生み出しているのはドビュッシーなどからの影響を受けた響きであることは間違いありません。そう言う意味では、この作品はファリャの中に存在した民族音楽への傾斜と印象主義の影響が実に上手く融合した作品だといえるのかもしれません。

不思議なカップリング

これ何とも言えず不思議なカップリングです。- ファリャ:スペインの庭の夜

- グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調

言うまでもないことですが、この二つでは作品が身にまとう空気感が真逆と言ってもいいでしょう。

そして、この録音の詳しいクレジットはどうしても分からなかったのですが、両方ともにスワロフスキーが指揮するウィーン交響楽団がサポートしていますから、ほぼ同時に録音が行われたと言って間違いはないはずです。

そこでふと思い出したのが、ムラヴィンスキーの言葉です。

ムラヴィンスキーは演奏家にとって最も重要なことは、作品の持つ「アトモスフェア」をつかみ取ることだと述べていました。

この「アトモスフェア」というのはピッタリと来る日本語が見あたらないのですが、作品が演奏されたときに作り出される空間の色合い、たたずまいのようなものです。ですから、作品にはそれぞれ独自の「アトモスフェア」がある故に、その場に居合わせた人間はその作品が持つ特有の「アトモスフェア」に染められてしまうのです。

つまりは、ムラヴィンスキー流に言うならば、このグリーグとファリャの音楽では「アトモスフェア」が全く異なるのです。

そして、クラヴィンスキーはそれに続けて「作品を演奏するときは自分自身の生活をそのアトモスフェアに染め上げて、その中に己を浸すことが大切だ」とまで述べているのです。

つまり、ムラヴィンスキーのような厳しい態度で作品に臨むならば、同時期に続けてこんな作品を演奏し録音するなどと言うことはあり得ないことなのです。

考えてみれば簡単に分かることです。

己の生活をグリーグ的な北欧の「アトモスフェア」に染め上げて演奏したすぐ後に、濃厚なスペイン的な「アトモスフェア」の世界に己を持っていくなどと言うことは絶対に不可能なのです。

もっとも、そこまで厳しいことは言わないでも、こういう二つの作品を同時期に演奏することはソリストにとってはかなり困難を伴うであろう事は容易に想像されます。

と言うことで、個人的には聞く前から興味津々だったのですが、この二つを続けて聞いてみてなるほどねと思ってしまいました。

まず、グリーグの方は一つ一つの旋律を実に丹念に、そして思いを込めてノヴァエスは演奏しています。俗な言い方をすれば、北欧のカラリとした空気感に情感豊かな表現を与えることで「加湿」しているのです。

逆に、ファリャの方は硬質な響きで全体をサラリとした感じで弾ききっていて、その事によってスペインのどこかじっとりとした夜の闇を「除湿」しています。

もちろん、それだけで二つの作品が身にまとう空気感がイコールになることはあり得ないのですが、それでもこの雰囲気ならばこの二つの作品を続けて演奏するという強烈な違和感は随分と緩和されたはずです。

そして、そう言うヴァエスの意図を汲んで、彼女が思うがままに演奏できるようにスワロフスキーが万全のサポートを行っている事にもふれておかなければいけないでしょう。

とは言え、どうしてこんなカップリングで一枚のレコードを作ろうと思ったのかは謎と言うしかありません。

正直言ってプロデューサーの意図が奈辺にあったのかは私のようなものには想像することは出来ませんが、それでもその「無茶ぶり」に何とか応えたノヴァエスは見事なものだった言うしかありません。

まあ、しかし、昨今は依頼されればどんな作品でも演奏しますと世界中を駆けめぐる演奏家はいくらでもいますから、今や作品の「アトモスフェア」なんてのは「死語」かもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)