Home|レフ・オボーリン(Lef Oborin)|ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調, Op.18

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調, Op.18

(P)レフ・オボーリン:アレクサンドル・ガウク指揮 モスクワ・ラジオ交響楽団 1951年10月20日録音

Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [1.Moderato]

Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [2.Adagio sostenuto]

Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [3.Allegro scherzando]

芸人ラフマニノフ

まあ、ラフマニノフ自身にとっても第1交響曲の歴史的大失敗によって陥ったどん底状態からすくい上げてくれたという意味で大きな意味を持っている作品です。(この第1交響曲の大失敗に関してはこちらでふれていますのでお暇なときにでもご覧下さい。)

さて、このあまりにも有名なコンチェルトに関してはすでに語り尽くされていますから、今さらそれにつけ加えるようなことは何もないのですが、一点だけつけ加えておきたいと思います。

それは、大失敗をこうむった第1交響曲と、その失敗から彼を立ち直らせたこのピアノコンチェルトとの比較です。

このピアノコンチェルトは重々しいピアノの和音で始められ、それに続いて弦楽器がユニゾンで主題を奏し始めます。おそらくつかみとしては最高なのではないでしょうか。ラフマニノフ自身はこの第1主題は第1主題としての性格に欠けていてただの導入部になっていると自戒していたそうですが、なかなかどうして、彼の数ある作品の中ではまとまりの良さではトップクラスであるように思います。

また、ラフマニノフはシンコペーションが大好きで、和声的にもずいぶん凝った進行を多用する音楽家でした。

第1交響曲ではその様な「本能」をなんの躊躇いもなくさらけ出していたのですが、ここでは随分と控えめに、常に聞き手を意識しての使用に留めているように聞こえます。

第2楽章の冒頭でもハ短調で始められた音楽が突然にホ長調に転調されるのですが、不思議な浮遊感を生み出す範囲で留められています。その後に続くピアノの導入部でもシンコペで三連音の分散和音が使われているのですが、えぐみはほとんど感じられません。

つまり、ここでは常に聞き手が意識されて作曲がなされているのです。

聞き手などは眼中になく自分のやりたいことをやりたいようにするのが「芸術家」だとすれば、常に聞き手を意識してうけないと話は始まらないと言うスタンスをとるのが「芸人」だと言っていいでしょう。そして、疑いもなく彼はここで「芸術家」から「芸人」に転向したのです。ただし、誤解のないように申し添えておきますが、芸人は決して芸術家に劣るものではありません。むしろ、自称「芸術家」ほど始末に悪い存在であることは戦後のクラシック音楽界を席巻した「前衛音楽」という愚かな営みを瞥見すれば誰でも理解できることです。

本当の芸術家というのはまずもってすぐれた「芸人」でなければなりません。

その意味では、ラフマニノフ自身はここで大きな転換点を迎えたと言えるのではないでしょうか。

ラフマニノフは音楽院でピアノの試験を抜群の成績で通過したそうですが、それでも周囲の人は彼がピアニストではなくて作曲家として大成するであろうと見ていたそうです。つまりは、彼は芸人ではなくて芸術家を目指していたからでしょう。ですから、この転換は大きな意味を持っていたと言えるでしょうし、20世紀を代表する偉大なコンサートピアニストとしてのラフマニノフの原点もここにこそあったのではないでしょうか。

そして、歴史は偉大な芸人の中からごく限られた人々を真の芸術家として選び出していきます。

問題は、この偉大な芸人ラフマニノフが、その後芸術家として選び出されていくのか?ということです。

これに関しては私は確たる回答を持ち得ていませんし、おそらく歴史も未だ審判の最中なのです。あなたは、いかが思われるでしょうか?

オボーリンとギレリスのカップリング

この音源は60年代に発売された国内盤でラフマニノフとリストの協奏曲がカップリングされていました。50年代初頭のソ連での録音と言うことなのですが、ラフマニノフの方はやや苦しい部分はあるのですが、リストの方はまずまずの音質です。そして、この中古レコードのどこに目が止まったのかと言えば、オボーリンがソリストとしてラフマニノフの協奏曲を演奏していたからです。

レフ・オボーリンと言う名前はよく聞くわりにはどことなく影の薄い存在です。それは、同時代にギレリスやリヒテルという大きな存在がいて、どうしてもその光にかき消されがちだったことは否めません。また、室愛楽の分野でもオイストラフと組んで数々の優れた録音を残したのですが、それにしても世の注目はオイストラフの方に向けられがちでした。

しかし、そう言う不幸な要因を排除して彼のピアノ演奏を聞けば、彼もまた傑出したピアニストであったことを再認識させられます。それに、覚えている人は少ないかもしれませんが、彼は第1回ショパン国際ピアノコンクールの優勝者でもあります。

そして、このギレリスの演奏とカップリングされている一枚を聞いてみて、面白いことに気づかされました。

ギレリスと言えば一時は「鋼鉄のタッチ」などと言われたのですが、この二つの録音を聞き比べてみるとオボーリンの方がはるかに「鋼鉄のタッチ」です。伴奏を務めるガウクとモスクワ・ラジオ交響楽団(後のモスクワ・ラジオ交響楽団)の演奏は率直に言ってかなり雑な部分が目立ちます。しかし、その雑さを吹き払うかのようにオボーリンのピアノは驀進していきます。

その強靭なタッチは時には快適ですらあります。フィナーレでは完全に入力オーバーになっていますが手直しもされていないので、もしかしたら一発録りに近かったのかもしれません。

しかし、後年のオボーリンと言えば自然体の優雅で繊細な演奏をする人でした。それ故に、マッスル系の音楽が持て囃される当時のソ連ではあまり評価されなかったようです。

しかし、こういう古い録音を聞いてみると、それを承知の上で、オボーリンはどこかの時期にマッスル系の音楽と袂を分かったのでしょう。

それと比べれば、カップリングされているギレリスの演奏の方がはるかに繊細で細部にまで目配りが聞いています。ガウクのことを悪く言う気はないのですが、こういう録音を聞くとコンドラシンはプロの指揮者だなと感じ入ります。

そして、そう言う万全のサポートに支えられて、ギレリスは己の持ち味を十分に生かしています。もちろん、彼のピアニズムを「鋼鉄のタッチ」と評価することは決して誤りではないのですが、彼の本当の魅力は繊細な響きのコントロールと豊かな歌心にこそあることをこの若い時代の録音からでも聞き取ることが出来ます。

ギレリスの録音は入念に作り込まれているのに対してオボーリンの録音はあまりにも雑な作りであるように思えます。

しかし、雑は雑なりに楽しめる面もあり、思わぬところでオボーリンの素顔が垣間見られたりするのが面白いと言えばお叱りを受けるでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

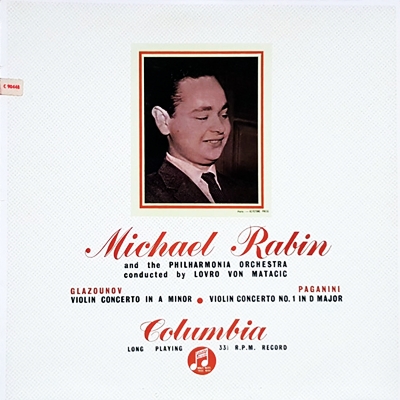

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)