Home|セル(George Szell)|モーツァルト:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

モーツァルト:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

(Cl)マーセラス セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1961年10月21日録音

Mozart:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 「第1楽章」

Mozart:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 「第2楽章」

Mozart:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 「第3楽章」

モーツァルト、最後のコンチェルト

この作品は、元は1789年に、バセットホルンのためのコンチェルトとしてスケッチしたものです。そして、友人であったクラリネット奏者、シュタットラーのために、91年10月の末に再び手がけたものだと言われています。

ここでもまた、シュタットラーの存在がなければ、コンチェルトの最高傑作と言って過言でないこの作品を失うところでした。

ここで紹介している第2楽章は、クラリネット五重奏曲のラルゲット楽章の姉妹曲とも言える雰囲気が漂っています。しかし、ここで聞ける音楽はそれ以上にシンプルです。どこを探しても名人芸が求められる部分はありません。それでいて、クラリネットが表現できる音域のほぼすべてを使い切っています。

どうして、これほど単純な音階の並びだけで、これほどの深い感動を呼び覚ますことができるのか、これもまた音楽史上の奇跡の一つと言うしかありません。

しかし、ここでのモーツァルトは疲れています。

この深い疲れは、クラリネット・クインテットからは感じ取れないものです。

彼は、貴族階級の召使いの身分に甘んじていた「音楽家」から、自立した芸術家としての「音楽家」への飛躍を試みた最初の人でした。

しかし、かれは早く生まれすぎました。

貴族階級は召使いのそのようなわがままは許さず、彼は地面に打ち付けられて「のたれ死に」同然でその生涯を終えました。

そのわずか後に生まれたベートーベンが、勃興しつつある市民階級に支えられて自立した「芸術家」として生涯を終えたことを思えば、モーツァルトの生涯はあまりにも悲劇的だといえます。

それは、疑いもなく「早く生まれすぎた者」の悲劇でした。

しかし、その悲劇がなければ、果たして彼はこのような優れた作品を生みだし続けたでしょうか?

これは恐ろしい疑問ですが、もし悲劇なくして芸術的昇華がないのなら、創造という営みはなんと過酷なものでしょうか。

ソロパートがふんだんに盛り込まれたオーケストラ曲?

セルという人は「協奏曲」なるジャンルの作品を取り上げるときでも、できることならばオケのメンバーに独奏楽器のパートを演奏させたかったようです。例えば、クラリネット協奏曲ならば、独奏楽器であるクラリネットとオケが対等の立場で作品を作り上げていくのではなくて、クラリネットのソロパートがふんだんに盛り込まれたオーケストラ曲として取り扱うべきだと確信していたようなのです。もちろん、セルがそんなことをどこかに書いていたり発言していたわけではありません。しかし、残された録音を聞いていると、そう思わずにはおれません。

ですから、セルにとって理想的な、もしくは許容できる協奏曲のスタイルは以下の3点の録音から聞き取るべきなのかもしれません。

- モーツァルト:クラリネット協奏曲 K.622 マーセラス(cl)

- モーツァルト:バイオリンとビオラのための協奏交響曲 K.364 ドルイアン(vn) スカーニック(va)

- R.シュトラウス:ホルン協奏曲第1番 作品11 ブルーム(hr)

調べてみると、コンサートマスターのドルイアンは、定期演奏会などではヴァイオリン協奏曲のソリストをよく務めていたようです。

録音が残っていないのは残念ですが、ヴァイオリン協奏曲のソリストがコンサートマスターと言うのではさすがに営業上の理由でNGだったんでしょうね。

ただ、調べてみると、セルはピアノ協奏曲は結構たくさん録音しているのですが、協奏曲というジャンルのもう一つの柱であるヴァイオリン協奏曲はあまり録音していないことに気づきました。

- ブラームス:バイオリン協奏曲 作品77 オイストラフ(vn)

- メンデルスゾーン:バイオリン協奏曲 作品64 フランチェスカッティ(vn)

- モーツァルト:バイオリン協奏曲第1番 K.207 スターン(vn)

- モーツァルト:バイオリン協奏曲第3番 K.216 スターン(vn)

- モーツァルト:バイオリン協奏曲第5番 K.219 スターン(vn)

- ウォルトン:バイオリン協奏曲 フランチェスカッティ(vn)

(ライブ録音は含みません。クリーブランド時代以前の録音も含みません。)

この中で言えば、スターンとの録音はまさに「水と油」です。おそらく、セル本人は嫌で仕方なかったんでしょうが、聞いている方にっては「協奏曲」というジャンルの面白さがいっぱいつまっています。

ただし、そう言う「面白さ」はセルの本意でなかったことは明らかです。だから、こんな形で録音を強いられるヴァイオリン協奏曲というのはきっと好きではなかったんでしょう。

それに対して、ピアノ協奏曲ならば最初から「諦め」がつきます。オケのメンバーにピアニストが存在しない以上、外部から招くしか手がないからです。

それにしても、このセルという男はある種の「狂気」にとりつかれた男だったと思わざるを得ません。

例えば、モーツァルトの二つの協奏曲とシュトラウスのホルン協奏曲を聴いて、こんな「協奏曲」を演奏した男は他には思い当たりません。もしも、協奏曲というジャンルの面白みがセルとスターンのコンビよる演奏のようなものだとしたら、この3つの録音は全く面白くない演奏だと言わざるを得ません。

これらの録音においては、独奏楽器は実に行儀よく「オケの一パート」と化しています。さらに驚くのは、独奏楽器はおかしなカラーリングを一切排して、本当に自己主張をしない透明な響きを保持し続けていることです。おそらく、ここまでソリストが自己主張しない協奏曲というのは他には存在しないでしょう。そして、そんな無茶なことが実現できたのは、ソリストがオケのメンバーだったからです。

では、この演奏はつまらないのか?と問われれば答えは明らかに「ノー」です。

あまりにも手垢にまみれた表現で恐縮するのですが、モーツァルトという男の中に内包された「透明な悲しみ」が見事なまで表現されています。そして、その「透明な悲しみ」と言うものは、ほんの少しでも「色」がでてしまうとあっという間に消え去ってしまうほどに脆いものです。

おそらく、それはセルという狂気にとりつかれた男の強靱なコントロール下で、全ての奏者(ソリストも含む)が極度の緊張感を持ってその要求に応えきったことによって実現されたものでした。

シュトラウスのホルン協奏曲にしても、ホルンが「オケの一パート」と化すことによって、ブレインなんかとは違う独特の魅力が醸し出されています。そう言う意味では、この録音にホルンの響きの素晴らしさを求めると肩すかしを食うのですが、それだけが協奏曲の魅力でないことを教えてくれる「通好み」の録音になっています。

やはり、セルという男はどこか「狂って」います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-02-26:コタロー

- アメリカの音楽評論家、ヒューエル・タークィ氏が著書「分析的演奏論」(三浦淳史訳、音楽之友社)のなかで、この演奏を褒めたたえています。以下に彼の言葉の一部を引用します:

「それはモーツァルトをあまり好きになれない人をも改宗させ得る演奏である。」

「私はいつも変わらぬ喜びにひたりながら毎週数回聴いている。疲れたり、意気消沈した日には格別よいようだ。私はこのレコードをあまりにも高く推薦せずにはいられない。」

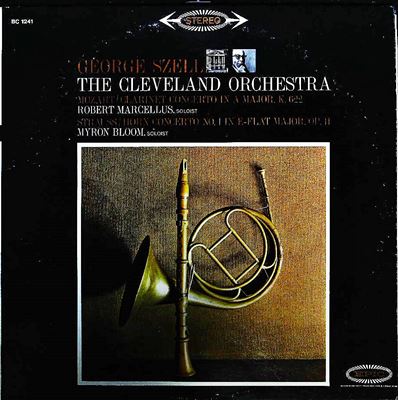

ちなみに、この曲のレコードは彼の誕生日プレゼントだったそうですが、組み合わせがR.シュトラウスの「ホルン協奏曲第1番」(マイロン・ブルーム独奏)ということなので、もしかしたら、このサイトに掲載されたジャケット写真のレコードがそれに該当するものかもしれませんね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)