Home|ヤッシャ・ホーレンシュタイン(Jascha Horenstein)|リヒャルト.シュトラウス:メタモルフォーゼン(Richard Strauss:Metamorphosen, Studie fur 23 Solostreicher)

リヒャルト.シュトラウス:メタモルフォーゼン(Richard Strauss:Metamorphosen, Studie fur 23 Solostreicher)

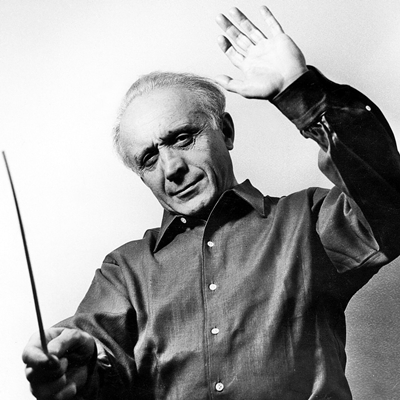

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 フランス国立放送管弦楽団 1964年4月録音(Jascha Horenstein:Orchestre national de la radiodiffusion Francaise Recorded on April, 1964)

Richard Strauss:Metamorphosen, Studie fur 23 Solostreicher

滅びへと向かう変容

彼が、唯々諾々と第三帝国の帝国音楽院総裁の地位についたことは、彼の俗物的な一面がさらけ出された汚点でもあるのですが、これほどの知性に恵まれた人物であっても、金銭欲と権力欲の絡む政治的な駆け引きの中では驚くほどまでに無知となる典型とも言えます。

しかし、自分のオペラの台本作家にユダヤ人を起用した事でヒトラーと袂を分かち、結果とし音楽総裁の座も辞職し、それ以後はガルミッシュの山荘に籠もることになります。

彼は連合国の攻撃によって、ミュンヘンやドレスデンが壊滅し、ウィーンの歌劇場も灰燼と帰していくのを絶望的な思いで眺めながらも、ひたすらガルミッシュの山荘でゲーテの作品を読みふけるのです。

そして、滅びへと向かうドイツへの追悼の思いをこめて「メタモルフォーゼン」と題した作品に取りかかることになります。

「メタモルフォーゼン」とは普通は「変容」と訳されるのですが、そのヒントは彼が山荘で読みふけっていたゲーテの作品の中に見いだすことが出来ます。ゲーテは「植物のメタモルフォーゼン」や「動物のメタモルフォーゼン」の中で、変容していくそれらの姿を理屈や論理ではなくて直観によってとらえようとしています。

この庭一面に咲く百花繚乱の花は、愛する人よ、あなたを混乱させます。

たくさんの花の名まえを聞いても、

聞き慣れない響きをしているので、一つも耳に残りません。

すべての形態は似ているけれども、

一つとして同じではありません。

それらの群れは、秘密の法則、

聖なる謎を指し示しています。

滅びゆくドイツの姿は彼を混乱させたでしょうが、その滅びへと向かう姿を直観によってとらえ、そのとらえた姿を音楽によって表現しようとしたのではないでしょうか。

そして、彼はその変容の最期をエロイカの葬送行進曲で締めくくっています。

この作品は「変容」と題されているので、形式的には「変奏曲」の部類に入るように見えるのですが、聞いてみればそういう形式よりははるかに自由です。「変奏曲」ならば最初に提示された主題から自由になることは出来ませんが、この「変容」ではその様な約束事には縛られることなく最初の「原型」は次々と変容していきます。そして、その変容の根底にはエロイカの葬送行進曲へと流れ込んでいくことが暗示されていたことに、最後の最後に気づかされるのです。

人間も、そしてこのドイツという国も、あえぎ、のたうち回ると言う「変容」を重ねながら、最後は「葬送」へと流れ込んでいくのです。

ただし、ゲーテは滅びの先に復活を言祝ぎます。

自然はここで永遠の力の環を閉じます

しかし新しい環が前につながり鎖は永劫未来にのびていきます

しかし、シュトラウスのこの音楽を聞く限りは、彼はドイツの復活は信じ切れなかったようです。

そして、この先に彼は「ドイツ文化は終わった」との感慨をこめて「4つの最後の歌」を生み出します。

深い絶望感はシュトラウスの本性とも言えた金銭欲や権力欲と言う灰汁を洗い落としてしまい、最後の最後でシュトラウスらしい艶麗たる優美さは失うことなく、なんといえない高貴さと品格の良さが匂い立ってくる作品を生み出す事につながりました。

その意味で、シュトラウスの音楽を「遊び半分の名人芸」と評してきたフルトヴェングラーが、この最後の2作品については最高の評価を与えたのは極めて妥当な判断だったと言えます。

色濃く、味濃く描き出している

こういう録音を聞かされると、あらためてホーレンシュタインと言う指揮者の凄さを再確認させられます。この作品は正確には「メタモルフォーゼン~23の独奏弦楽器のための習作」と題されていて、単純な弦楽合奏の作品ではありません。シュトラウスはヴァイオリン10名、ヴィオラ5名、チェロ5名、コントラバス3名の23名を指定していてスコアは23段です。

つまりは、この作品は弦楽器による23重奏曲であり、まさに精緻きわまる作曲技法が駆使されています。

そう言う大変な作品をいかにつながりが深く馴染みのあるオケとは言え、客演指揮で、さらには一発勝負のライブでここまでの音楽に仕立て上げるとは並み尋常な話ではありません。耳の良さとオケをコントロールする能力が優れているということなのでしょうが、ここにはシュトラウスがこの作品に込めた深い喪失の悲しみが慟哭のように描き出されています。そして、それでいながら23重奏曲という作品の構造が持つ強い緊張感のようなものが最後まで途切れることはないのです。

そして、その事は1954年の演奏にも1964年の演奏にも貫かれているのです。

音質的には1961年の方が良好で合奏の精度も上がっているように思うのですが、鬼気迫るような慟哭は圧倒的に1954年の録音の方に軍配が上がっています。

とは言え、何度も繰り返して恐縮ですが、これを一発勝負のライブで決めるというの指揮者だけでなくフランス国立放送管弦楽団のなみなみならぬ力量をも誉めないといけないでしょう。

ちなみに、ホーレンシュタインは1954年に「死と変容」、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」、「ドン・ファン」の3曲をVox Recordsでスタジオ録音しています。

これらもまたじっくりとしたテンポ設定で、さらには低声部を厚めに響かせることで色濃く、そして味濃く描き出しています。こういう演奏でリヒャルト・シュトラウスの音楽を聞かされると、「あー、これって後期ロマン派の音楽だったんだ」などと極めて当たり前のことを思い出させてくれます。

それほどに昨今の演奏は精緻なアンサンブルと引き替えに薄味な音楽になってしまっていることが多いのです。

なお、どうでもいいことですが、「死と変容」に関しては1964年のライブ録音が残っているのですが、オケの音よりもコンサートホールのざわめきの方が明瞭に入っているような感じの録音なので、これはあまり紹介する価値がないかもしれません。

まあ、それにしてもこういうリヒャルト・シュトラウスを聞かされると、私もまた彼を偉大な指揮者として推す一人として名乗りを上げたくなります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

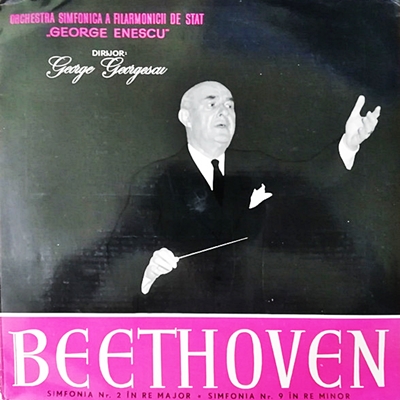

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

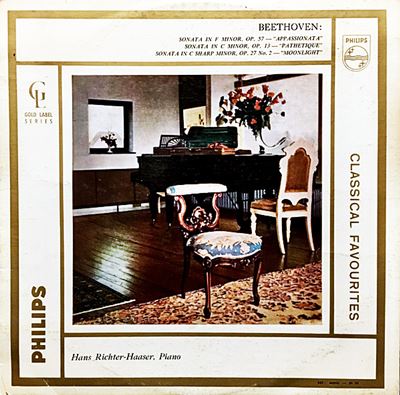

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)