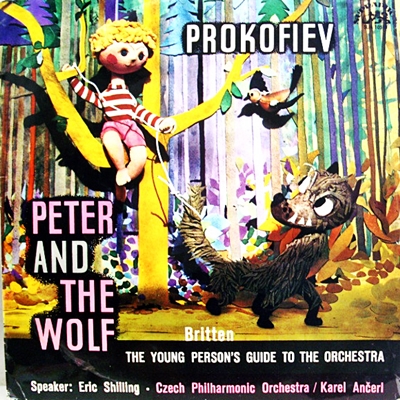

Home|アンチェル(Karel Ancerl)|プロコフィエフ:ピーターと狼 op.67

プロコフィエフ:ピーターと狼 op.67

カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 (ナレーション)エリック・シリング 1963年2月録音

Prokofiev:Peter and the Wolf, Op.67

モスクワの子供達へ、そしてわたしの子供達へのプレゼント

切っ掛けは、彼が子供達を連れてモスクワの中央児童劇場を訪ねた事です。当然の事ながらプロコフィエフの姿は目立ちますから、すぐにその劇場の創始者であるナターリャ・サーツは子供向けの作品を作るように話を持ちかけます。

サーツはあれこれのアイデアを提案し、プロコフィエフも音楽的な構想をふくらませ、わずか4日間で新しいテキストを書き上げます。

そして、そのテキストに基づいた音楽も「モスクワの子供達へ、そしてわたしの子供達へのプレゼント」として短期間に書き上げられました。

この作品の特徴はそれぞれの登場人物にライトモティーフが与えられていて、それぞれに個々の楽器が割り振られていることです。そして、物語のはじめにそれぞれの楽器の音色が一つずつ紹介され、さらには物語の中でそのテーマは繰り返し登場するので、子供達が個々のの登場人物のキャラクターに印象づけられて、それぞれの楽器の音色を結びつけやすいようになっています。

- 小鳥:フルート

- アヒル:オーボエ

- 猫:クラリネット

- お祖父さん:ファゴット

- 狼:3本のフレンチホルン

- 猟師の撃つ鉄砲:ティンパニやバスドラム

- ピーター:弦楽合奏

初演では音楽だけで演奏されたのですが、2回目からはサーツ自身がナレーションを入れて演奏するようにスタイルを変えると一躍大人気となりました。そのために、現在ではそのスタイルが一般的となっています。

物語自体は単純で、森の牧場に建つお祖父さんの家に住んでいたピーターが牧場に駈け出していくのですが、その時に庭の戸を閉め忘れてしまったためにアヒルは外の池で泳ぎ始めます。するとそこに飛んできた小鳥とアヒルの言い争いが始まります。

「飛べない鳥なんているのかい」と小鳥が嫌みを言うとアヒルも「泳げない鳥なんているのかい」と言い返します。

ところが、そんな言い争いのさなかにネコが忍び寄ってきます。それに気づいたピーターが声をかけたために小鳥は木の上に、アヒルは池の中央に逃げる事が出来ました。

そんな時にお祖父さんが現れ、ピーターに「狼が森から出てきたらどうするんだ」と注意します。しかしピーターは「僕のような男の子は狼なんて怖くないんだ」と反論するのですが、お祖父さんはピーターを家に連れ戻して戸を閉めてしまいます。

するとすぐに、大きな灰色の狼が森から姿を現します。

猫は慌てて木の上に駆け上がるのですが、アヒルは追いつかれて狼に飲み込まれてしいます。

それを見ていたピーターは庭の塀によじ登って小鳥に話しかけ、ある作戦を伝えます。それは、小鳥が狼の鼻先を飛び回って攪乱しているさなかに、ピーターがロープの結び目で狼の尻尾を捕まえるというものです。そして、その作戦は大成功し、ロープの片方を尻尾に一気に結びつけて、必死で逃げようとする狼を捕まえてしまいます。

そこに狼を追ってきた数人の狩人が銃を持って登場すします。

ピーターは彼らに手伝いを求めると、動物園へと勝利のパレードに出発します。行列の先頭はピーターで、それに狼を引く狩人、猫、そしてお爺さんは「狼を捕まえられなかったらどうなってたと思うんだ」と文句をこぼしながらもついて行きます。

そして、物語の最後、ナレーターは「耳をすましてみて下さい。アヒルが狼のお腹の中で鳴いているのが聞こえるでしょう。狼は慌てていたので、アヒルを生きたまま丸呑みしてしまったのです」と語って終わります。

各場面を見事に一つの物語として結びつけている

当たり前と言えば当たり前のことですが、アンチェルという人はこのような「子供向け」の作品であっても一切の手抜きはなしです。この「ピーターと狼」でもいつもの引き締まった透明感溢れるオケの響きは決して失われることはありません。いや、これほどまでにこの作品を「純音楽的」に描き出した録音はそうあるものではないような気がします。そして、そう言うアンチェルとチェコ・フィルの美質を見事にとらえきったスプラフォンの録音も見事なものです。

アンチェルがチェコ・フィルを率いたときにいつも聞くことのできる透明感を保ちながらも活き活きとした色彩感は健在です。そして、それぞれの登場人物を表現する管楽器も実に魅力的です。

とりわけ、小鳥をあらわすフルートのソロには聴き惚れてしまいます。そして、そう言うフルート演奏でこの作品を聞かされると、この小鳥はいろいろな場面で重要な役割をはたしていることに気づかされます。

とりわけ、場面転換の時にはオブリガートをつけたり合いの手を入れたりして見事な効果を発揮しています。

もちろん、ピーターをあらわす弦楽合奏は申し分ありませんし、アヒルのオーボエもお爺さんのファゴットも、そして狼のホルンも、どれをとっても非常に高いレベルを維持しています。

そして、アンチェルはそう言う名手たちを自在にコントロールして、ともすればバラバラになりがちな各場面を見事に一つの物語として結びつけています。

しかしながら、おそらく一番感心するのは、それほどの技量をいろいろな場面で示しながらも、最終的には必要以上に立派になりすぎることなく、「ピーターと狼」という物語に相応しい枠の中におさめきっているバランス感覚です。

それから、最後に余談のような形になるのですが、私の手持ちの音源にはナレーターがクレジットされていません。このナレーターもいい仕事をしているように思うので、いささか可哀想な気がしました。

<追記>

ナレーションは「Eric Shilling(エリック・シリング)」のようです。確かに、ジャケットにはそのように記されていました。ご指摘ありがとうございます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-07-17:コタロー

- 「ピーターと狼」はこのサイトでは初めてのアップですね。バーンスタインの演奏もいかしてるけど、この演奏は、バーンスタインがナレーターを兼ねているので、著作隣接権(?)の面からNGですかね。

アンチェルがこの曲を録音しているとは意外ですが、音楽が引き締まっている上にこの曲にふさわしいユーモアを忘れていないので、とても立派だと思います。

アンチェルの「ロメオとジュリエット」もいいですよ。アップを期待しましょう。

2021-07-17:浅野修

- yung様の解説に「私の手持ちの音源にはナレーターがクレジットされていません。」とありますが、ジャケット画像には、Speaker: Eric Shillingと記載されてます。

録音、演奏、ナレーター共に生き生きとして良かったです。

2021-07-18:コタロー

- Eric Shilling(エリック・シリング)をウィキペディアで調べたところ、以下の通りでした(直訳です)。

エリック・シリング(1920年10月12日-2006年2月15日)は、長い間英国国立オペラに関連した英国のオペラ歌手とプロデューサーでした。彼はソプラノのエリカ・ジョンズと結婚し、息子はジョージ・シリングである。彼はロンドンで生まれ、死んだ。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

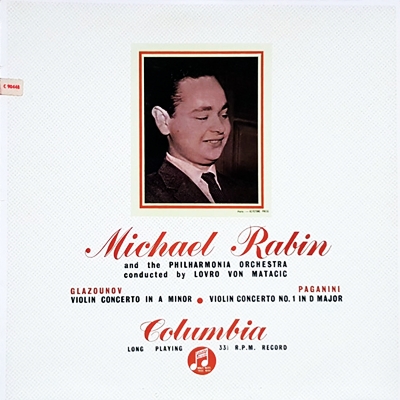

[2026-02-28]

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)