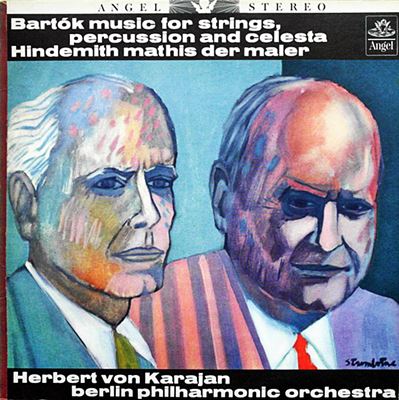

Home|カラヤン(Herbert von Karajan)|バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽, Sz.106

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年11月9日~11日録音

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz.106 [1.Andante tranquillo]

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz.106 [2.Allegro]

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz.106 [3.Adagio]

Bartok:Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz.106 [4.Allegro molto]

最もバルトークらしい作品

その中で、この作品が取り上げられてフィボナッチ数列による黄金比の適用だとか、中心軸のシステムなんかについて詳細に述べられているそうです。実際、バルトーク自身もそのようなミクロ的視点というか、手法を使ってこの作品を作曲したのでしょうから、そのような分析もまた意味のあることなのでしょうが、聞き手にとってはそのような難しいことを全く知らなくてもこの作品に通底している透明感みたいなものを感じ取ることは容易いことです。そして、実に「厳しい」音楽でもあります。

この作品は2組の弦楽器群とピアノ、さらに各種打楽器という編成です。トラディショナルな観点から見ればかなり変則ではあるのですが、こういうのがバルトークは好きだったようです。4楽章構成からなり、さらにこんな事は書かなくても聞けばすぐに分かるのですが、緩ー急ー緩ー急という流れになっています。こういうシンメトリカルな構成もまたバルトークのお気に入りだったようです。(~ ~;)ウーン

さらに、これまた聞けばすぐに分かるように前半のどこかトラディショナルな世界と後半の民族色の濃い世界がこれまた際だった対比を示していて、こういうのもまたバルトークは好きだったようです。ヽ(´〜`;)ウーン

ということで、その外形においても、鳴り響く音楽の質においても、まさにバルトーク的な世界が堪能できる作品になっているわけです。

ただし、この作品が書かれたのは、ハンガリーを捨ててアメリカに亡命せざるをえなくなるぎりぎりの状態で書かれたことは最後に付け加えておきましょう。そして、弦楽四重奏曲の第6番もそうなのですが、この極限状態の中で書かれた作品には不思議な「聞きやすさ」があります。言葉をかえれば、どこか人肌のぬくもりを感じるような部分がはっきりと表面にあらわれてきているのです。その意味では、初めてバルトークにふれるには「管弦楽のための協奏曲」や「ピアノ協奏曲第3番」などと並んで相応しい作品の一つだといえるかもしれません。

さらに付け加えれば、その聞きやすさは、聞くに耐えないゲンダイ音楽を追い求める人たちからは「妥協」だの「後退」だのと批判されてきた経緯もあるのですが、70年以上も経過してみると、そう言う批判のいかに戯言であったかが誰の目に明らかになったといえると思います。でも、作曲部門のコンクールなんか見ていると明らかでない人もいるなぁ・・・(~。~;)~ ほえ?

カラヤンとレッグのコンビによる最後の録音

カラヤンを拾い上げたのはEMIのウォルター・レッグでした。その関係は戦後すぐの1947年から始まり、このバルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」が録音された1960年11月を持って終わりを告げます。この契約解除はどちらからいいだしたのかはよく分からないのですが、カラヤンにとってレッグは自分の我を押し通せない数少ない人物でしたから、多少は(かなり?)嫌気がさしていたのかもしれません。

カラヤンは58年10月にDG(ドイツ・グラモフォン)と録音契約を結び、さらには同じ年の12月にDECCAとも録音を結んでいます。

当時のDECCAはウィーンフィルと完全専属契約を結んでいましたから、DECCAとの録音契約がなければウィーンフィルとの録音はできませんでした。1956年にウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任したカラヤンであってもウィーンフィルとの録音を行うためには必要な契約でした。

ちなみに、DECCAのカルショーはレッグ以上に五月蝿い男だったようで、「ウィーンフィルとの録音」というインセンティブがあったにもかかわらず、両者の関係は急速に冷え込んでいきます。

カラヤンにとって、自分が録音したいと考えた音楽がレーベル側の都合で拒否されたり、自分で納得のいく演奏が出来たのにプロデューサーの側から録り直しを指示されたりするのは我慢ならないことでした。

それでも、レッグは自分を拾ってくれた恩人であり年長者でもあったので長年にわたっていうことを聞いてきたのですが、カルショーに関しては何の恩義もなければ10才も年下の若造です。

いくらウィーンフィルとの録音を行いたいからと言って、いつまでもそんな若造のいうことを聞いていくのはプライドの高いカラヤンにとっては我慢ならないことだったのでしょう。

それに対して、DGとの契約は明らかにEMIと天秤にかける意図があったことは間違いないでしょう。そして、DGでカラヤンとの録音を仕切ったオットー・ゲルデスはレッグのような五月蝿い男ではなかったことがカラヤンの心を動かしたのかもしれません。

また、EMIにおけるレッグの影響力が低下していった事も、カラヤンがEMIとの契約を解除するきっかけとはなったのかもしれません。

と言うことで、このバルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」がレッグとの最後の仕事となりました。

そして、そう言う「最後」への思いがあったのかもしれませんが、演奏も録音も素晴らしい出来となっています。

まず演奏からですが、ともすれば鋭角的で厳しい表情になりがちなバルトークの作品を、ある意味では妖艶ささえ感じる表情で仕上げています。それは、「アンダンテ・トランクイロ」と記された第1楽章では特に顕著で、弦楽器の響きはグラマラスと言っていいほどです。また、低弦楽器も分厚く鳴らしているので、それなりのシステムで再生すればずしんとお腹にこたえるほどの迫力があります。

そして、第3楽章のアダージョはまさに幽玄の世界です。弦の響きが細身に過ぎて鋭角的だとこの世界は表現できません。

それに対して第2楽章のアレグロでは、弦楽器を繊細で鋭角的に鳴らしていますし、ピッチカートの切れも抜群です。最終楽章の「アレグロ・モルト」ではもう少しグラマラスな感じになって突き進んでいきます。

そして、そう言う演奏を捉えた録音なのですが、録音会場となったベルリンのグリューネヴァルト教会の空間情報を自然な形で誇張なく拾い上げています。

EMIはモノラルからステレオへの移行に完全に乗り遅れ、さらにはレッグという男がそう言う録音のクオリティに無頓着だったこともあって、オーディオマニアからは「音が悪い」と烙印を押されてきていました。

それだけに、左右だけでなく前後上下に音場がひろがり、その三次元空間の中にキッチリと打楽器群が定位する生々しさは、「いったいどうしたんだ!」と言いたくなるほどの見事さです。また、その空間上にかっちりと定位した打楽器の生々しさも特筆ものです。

さらに、低弦楽器のお腹にずしりと響く力強さも遠慮なくおさめられています。

そこに少しばかり贅沢を言わせてもらえば、空間上に左右に配置された弦楽器群の表現がやや誇張されていて、結果としてセンターの響きがいささか薄くなっている感じがするのが残念です。しかし、バルトーク自身はそう言う楽器配置を要求しているのですから、こういう左右でのやり取りがくっきり浮かび上がるのは、これでいいのかもしれません。

ただ、一つだけ驚いたことがあります。

音が悪いと言われ続けたEMIで、これだけ素晴らしい録音を仕上げたエンジニアは誰なのかと調べてみれば「unknown」となっているのです。

さすがです!!

録音に無頓着だったレッグの面目薬如です。

勘ぐれば、EMIの中での立場はどんどん悪くなり、さらには長年にわたって目をかけてきたカラヤンもこれを持って去っていくという状況で、レッグは投げやりになっていたのかもしれません。

そのせいで、カラヤンも手兵のベルリンフィルと伸び伸びと演奏し、クレジットもされなかった録音エンジニアも自分の思うとおりに伸び伸びと録音できたのかもしれない、とも想像されます。

そう言えば、サラリーマン川柳に「部長留守仕事はかどりみな元気」というのがありました。(^^;

また、定年をむかえた年寄りが、まわりから「長年の経験で身につけたノウハウを若い世代に伝えてほしい」などと言われて再任用で残ることがよくあります。でも結果として、ノウハウを伝えるどころか「俺たちの若い頃はなぁ」みたいなことばかり言って邪魔にしかなっていないという光景をよく見ます。

年寄りは若い世代を信じて、何も言わずに静かに消えていくべき・・・です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)