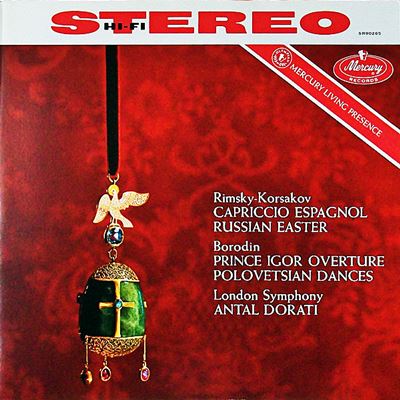

Home|ドラティ(Antal Dorati)|リムスキー=コルサコフ:序曲「ロシアの復活祭」 Op.36

リムスキー=コルサコフ:序曲「ロシアの復活祭」 Op.36

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1959年6月録音

Rimsky-Korsakov:Russian Easter Festival Overture, Op.36

祈りと華やかさが交錯する音楽

何故ならば、87年には「スペイン奇想曲」(Op.34)、その翌年には「シェヘラザード」(Op.35)、そして、序曲「ロシアの復活祭」(Op.36)が生み出されているのです。まさに、リムスキー=コルサコフを代表する素晴らしい管弦楽作品が立て続けに生み出された時期なのです。

もっとも、こういう賑やかな管弦楽曲を持ってリムスキー=コルサコフを代表させると、作曲家自身は不本意かもしれませんが、彼の真骨頂が「管弦楽法の大家」にあった事は事実ですから、まあ仕方のないところでしょう。

ただし、代表作と言っても、知名度という点では第1位「シェヘラザード」、第2位「スペイン奇想曲」、そして少し水は開けられながら第3位「ロシアの復活祭」となるでしょうから、認知度はいささか劣ると言わざるを得ません。

ただし、構成としては深い祈りに満ちた序奏部に三部構成が続くという分かりやすい音楽です。

「静」の序奏に続いて、「動(第1部)-静(第2部)-動(第3部)」という三部構成が続きますから、ロシア正教の聖歌に基づいた静かな祈りの部分とお祭りの華やかな雰囲気が交錯する感じです。

また、この作品はかなり規模の大きな楽器編成(木管:フルート 3・オーボエ 2・クラリネット 2・ファゴット 2/金管:ホルン 4・トランペット 2・トロンボーン 3・ューバ 1/弦楽5部/ハープ)なんですが、それ以外にとりわけ多種多様な打楽器が登場します。

打楽器

- ティンパニ

- トライアングル

- スネアドラム

- バスドラム

- シンバル

- グロッケン

- タムタム

この中でも、最後の華麗なお祭り騒ぎの中で鳴り響くグロッケンの響きは非常に魅力的で、何でもないような部分かもしれませんが、コルサコフの腕の冴えを感じま

「Living Presence」の録音でもとびきりの優秀録音

50年代から60年代の初めにかけて、「Living Presence」は優秀録音の代名詞でした。その評価は、レーベル創設時の「展覧会の絵(クーベリック指揮 シカゴ交響楽団 1951年録音)」で確立されました。その時の衝撃を一言で言えば、「オーディオシステムを通してこれほど鮮明なオーケストラの響きを聞くことが出来るものなのか」に尽きます。そして、その評価は録音のフォーマットがモノラルからステレオに変わることによって寄り確かなものとなります。

そして、その評価の高い「Living Presence」の録音の中でも、これこそはとびきりの優秀録音です。おそらく、このレベルを凌駕するような録音は、その後半世紀以上の時間が経過したにもかかわらずほとんど存在しないのではないでしょうか。

録音の優秀さを語るときには、よく音場と質感と言うことがよく語られます。

音場とは言うまでもなく、演奏されている場の空気感やレイアウトなどがどれほど表現されているかと言うことです。

質感とは、そこで鳴り響いている個々の楽器のリアリティがどれほど上手くすくい取られているかです。

基本的にこの2つは録音という場では相反する性質を持っています。空気感あふれる録音はどうしても個々の楽器のリアリティが後退しますし、その逆もまた真で、楽器のリア響きのリアリティを重視すれば音楽はセンター付近に固まってしまいます。

ですから、優秀録音と言うことになれば、この矛盾する2つの要素をどれほど高いレベルで融合させるかと言うことが課題となります。

そして、「Living Presence」の録音チームが出した答えは、モノラル録音ならば1本のマイク、ステレオ録音ならば3本のマイクを最適な位置にセッティングするという「ワンポイント録音」でした。この、リムスキー=コルサコフの「スペイン奇想曲」と「ロシアの復活祭」は、そう言う思想に基づいて録音された「Living Presence」の中でも、とびきり上手くいった事例の一つだと言えそうです。

「スペイン奇想曲」の素晴らしさについては前回触れましたが、「ロシアの復活祭」についてもほぼ同じ事が指摘できます。

舞台上にそれぞれの楽器が幅広く展開され広がりながらもセンター付近が薄味になることもありません。また、楽器の質感も見事で、金管群のソロもまるで目の前で吹き鳴らしているがごときです。

また、もう一つ注目したいのは、最後の部分で鳴り響くグロッケンの響きです。大きく盛り上がる前にグロッケンがファースト・ヴァイオリンの奥、つまりは左手奥で鳴っているのは誰でも確認できると思うのですが、ラストの壮大に盛り上がる総奏の中でもはっきりと鳴っているのが確認できればかなりのものだと言えるのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-03-02:備前屋の旦那

- そういえば、昔はドラティを「外れの殆ど無い指揮者」として、良く聞いていたものだった。

私は一時新築の木造アパートに住んで、どんなに小音量でステレオを鳴らしても隣人が「五月蝿い」と怒鳴り込んでくる状態になり、全ての機械とLPを処分してしまいました(もったいない事をしました)。

それ以来聞かなくなったのでしょう、一戸建てか、コンクリート建築に一人住まいデモしなければ、ヘッドフォンで聞くしか無いと言うのは悲しいですね。

オーディオが日本では廃れたのも無理はありません。

これは、そのドラティ、しかも指揮者に関係なく次々廃盤になって希少な「ロシアの復活祭」の、それも絶頂期のマーキュリーレーベルの録音です。

聞いてみれば判ると思います。

私なんかがクドクド「クラシック評論家」などというわ知り顔の人達の真似をして解説するより、先ずは聞いて自分の感想を持って欲しいです。

そして、ドラティを聞くことを思い出させてくれたyungさんに感謝を。m(__)m

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)