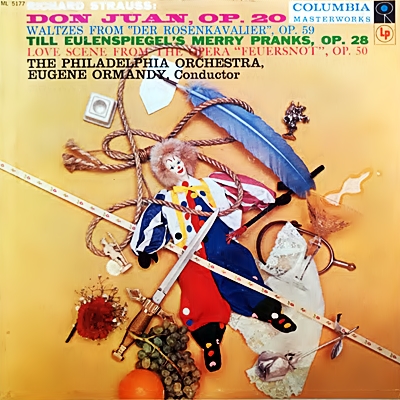

Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|リヒャルト・シュトラウス:組曲「ばらの騎士」

リヒャルト・シュトラウス:組曲「ばらの騎士」

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1964年2月12日録音

Richard Strauss:Der Rosenkavalier, suite, TrV 227d

ロジンスキーによる編集版

つまりは、何を言っているのか皆目分からなくても、少し我慢していれば楽しいアリアの時間がやってくるので、それなりに楽しく最後まで聞き通すことが出来る仕掛けになっているのです。

ところが、この「薔薇の騎士」にはアリアと言えるような部分は1曲しかありません。逆に会話のような部分が延々と続き、その部分の音楽もまた耳に印象深く残るような部分は少ないのです。

とは言え、そこでシュトラウスは己の管弦楽法の能力をフルに発揮して、オーケストラが歌以上に雄弁に物語っていくのです。

ならば、そう言うオーケストラの美味しい部分を抜き出して管弦楽曲にした方が楽しいだろうというのは、当然の発想として出てくるのです。

そこで、オペラの中で人気の高かったワルツを適当に組み合わせた作品が作られたのですが、さらにはロジンスキーによってオペラの展開に従って聞かせどころを上手くつなぎ合わせた編集版が作られました。この編集版はシュトラウスの音楽を上手く切り貼りしたものでオーケストレーションの部分に関してもほとんど変更を加えていません。なので、その編集作業は作曲家本人には全くあずかり知らないところで行われました。

ただし、この編集作業は実に巧妙に行われていて、さらには組曲と言いながら全曲は切れ目なく演奏されるので、雰囲気としては交響詩「薔薇の騎士」みたいに聞こえます。

今日では、組曲「薔薇の騎士」と言えばシュトラウスの手になるワルツ版ではなくこちらの編集版を指すのが一般的です。

オーマンディだけが成し遂げた世界

オーマンディという人はほとんどオペラを振らなかったようです。記録によると、メトで「こうもり」を振っているみたいですが(1950年から53年にかけて15回)、それ以外となると見あたりません。この記録に気がついて、ストラヴィンスキーがオーマンディの事を「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と鼻であしらったというエピソードを思い出しました。(ショーンバーグ著:偉大な指揮者たち)やはり。この世界でオペラを振らない指揮者というのは一段低くみられるようです。

確かに、ジョージ・セルもタンホイザーの上演でトラブルを引き起こし、それがきっかけとなってオペラの指揮からは身を引きました(オペラほど忌まわしいものはない!!)。しかし、それ以降もザルツブルグの音楽祭などではオペラの指揮を引き受けていますし、何よりも、若い頃からの実績によっていかにすぐれたオペラ指揮者であるかを十二分に証明していました。

そう思ってストラヴィンスキーの嫌みを聞くと、なかなか痛いところを的確についています。

なるほど、オーマンディって、オペラをふれなかったんだ!!

ところがなのです。

何気なく、リヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」組曲を聴いてみたのです。

まさに「薔薇の騎士」のダイジェスト版、その語り口の上手さに驚かされました。さらに言えば、管弦楽法の大家であるシュトラウスの凄さを余すところなく描き出したコンサート指揮者としての資質の高さが尋常ではないのです。そして、よく言われるゴージャスな「フィラデルフィア・サウンド」が演奏全体を華やかなものにしています。

ただし、この「フィラデルフィア・サウンド」を言う言葉には注意が必要なことにも気づかされました。

この言葉と、吉田秀和の「文化のキーパー」という言葉が相まって、オーマンディの音にはどこか寝そべっているという誤解を招いてしまった雰囲気があるのです。

しかし、ここで聞くことのできるフィラデルフィア・サウンドの切れの良さには驚かされます。音楽は雄大に流れていくのですが、驚くほどに引き締まって切れがあるのです。

そう思って、それ以外のシュトラウスの交響詩を聴いてみると、どれもこれも華やかでありながら音楽は決して寝そべってはいないのです。まさに完璧なアンサンブルによってシュトラウスの精緻なスコアが描き出されます。それは、「英雄の生涯」でも「ツァラトゥストラはかく語りき」でもティルでもドン・キホーテでも同じです。

シュトラウスの交響詩というのは基本的にはオーケストラによるオペラです。そこでは、ドラマが音だけによって展開されていく世界なのですが、その語り口の上手さには驚かされます。そして、その語り口というのは小難しいことなどは一切表に出さず、常に明るく分かりやすくお話を聞かせてくれるのです。

なるほど、こういう風にお話を聞かせてくれる指揮者って他にはいないよね、と思ってみれば、これこそはオーマンディだけが成し遂げた世界であることに気づかされるのです。ですから、何度も繰り返しますが、そこにセルのような古典的透明性がないとか、フルトヴェングラーのような暗さがない(?)と言って批判するのは、肉屋に行って野菜がおいてないと言って暴れると同じくらいに愚かなのです。

それにしても、セルやライナーやトスカニーニやフルトヴェングラー(これ以上数え上げても仕方がない^^;)の個性は認めても、オーマンディの個性と独自性には駄目出しをするというのは、考えてみれば不思議な話です。そして、それ以上に不思議なのは、これほど見事にドラマを語れるのに、どうしてもっと積極的にオペラを指揮しなかったのかと言うことです。

最も、それもまた、オーマンディの個性と独自性として受け入れるしかないのでしょうね。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

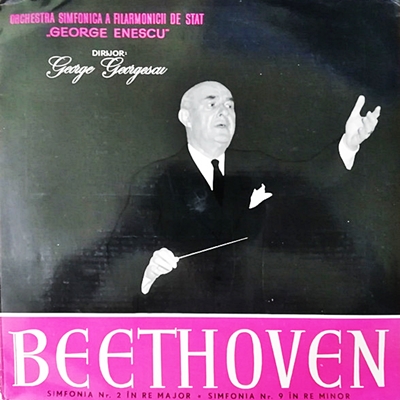

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

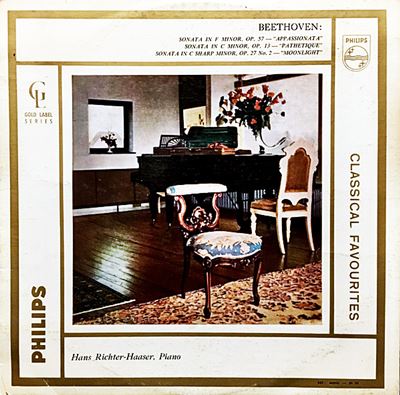

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)