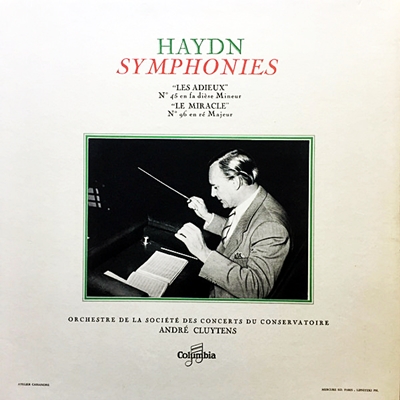

Home|クリュイタンス(Andre Cluytens)|ハイドン:交響曲第96番ニ長調 「奇蹟」(Haydn:Symphony No.96 in D major Hob.I:96 "The Miracle")

ハイドン:交響曲第96番ニ長調 「奇蹟」(Haydn:Symphony No.96 in D major Hob.I:96 "The Miracle")

アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1955年10月9日~10日録音(Andre Cluytens:Orchestre de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on June 9-10, 1955)

Haydn:Symphony No.96 in D major Hob.I:96 "The Miracle" [1.Adagio - Allegro]

Haydn:Symphony No.96 in D major Hob.I:96 "The Miracle" [2.Andante]

Haydn:Symphony No.96 in D major Hob.I:96 "The Miracle" [3.Menuetto (Allegro) - Trio]

Haydn:Symphony No.96 in D major Hob.I:96 "The Miracle" [4.Finale (Vivace assai)]

シャンデリア落下のエピソードは今日では否定されていますが・・・

アダージョの序奏の後に展開される第1楽章は非常にがっしりとした構成を持っています。

第2楽章の長大なコーダでは二台のヴァイオリンがソロで登場してとてもチャーミングな掛け合いを聞かせてくれます。

そして最終楽章では8分音符だけでできた単純きまるロンド主題をベースに驚くほど充実した音楽を聞かせてくれます。

それから、この作品の副題ととして定着している「奇跡」はハイドン自身によるネーミングではなく後の人の後付です。

言い伝えによると、この作品を演奏しようとステージにハイドンを姿をあらわしたときに、その姿をよく見ようと聴衆が前に駆け寄ったときに、平土間の真ん中にシャンデリアが落下して多くの人が難を逃れたということです。その時に多くの人々が「奇跡だ!奇跡だ!」と叫んだことからこのネーミングが定着したというのです。

しかしながら、この逸話はハイドン研究家として有名なランドンの調査によって今日では完全に否定されています。

確かに、ザロモン・コンサートにおいて、演奏会の最中にシャンデリアが落下するという事件はあったことは報告されていますが、それはこの96番の演奏とは全く関係ないときに起こっています。(102番の終楽章のアンコール演奏の最中に起こったことが新聞記事によって確認されています。)にもかかわらず、この96番が奇跡というニックネームをつけられそれが広く流布したのかは今もって謎です。

クリュイタンスのハイドン

クリュイタンスがコンセルヴァトワールのオケを指揮して演奏するハイドンというものがどのような音楽になるのか、私の頭の中では今一つうまくイメージができませんでした。ハイドンの交響曲というのはハイドンという超一流の職人の手による結晶のような音楽です。その精巧な職人の技を聞き手に伝えるのは至難の業ですし、さらに困ったことに、それを十全に果たしたからと言って必ずしも聞き手から絶大なブラヴォーをもらえるような音楽でもないのです。さらに困ったことに、その演奏にいささかでも不備があるのならば、その音楽は途端につまらないものになってしまうという特徴も持っています。

最高にうまく演奏できても聞き手にはまあまあ面白い音楽だね、くらいにしか受け入れられることが多くて、不備があれば見事なまでにその不備を暴き立ててしまうところがあるのです。

頑張った割には報いられることの少ない、今風に言ってみればきわめて「コストパフォーマンス」の悪い音楽なのです。しかし、わかる人にはわかるのであって、言ってみれば指揮者とオーケストラの性能試験のような面があり、それ故にコストパフォーマンスが悪くても多くの大物指揮者たちは意外なほどに積極的に録音に挑んでいるのです。

つまり、私の頭の中でイメージがしにくいのは、そういう骨の折れる仕事をコンセルヴァトワールのオケとどういう風に折り合いをつけてクリュイタンスが指揮したのかがイメージしづらかったのです。

ハイドンの精緻さに真正面からチャレンジした代表はセルとクルーブランド管でしょう。しかし、その方向性はコンセルヴァトワールのオケが最も忌み嫌う方向性です。何しろ、あのオケは練習させすぎると本番ではとんでもないことになってしまうのですから、リハーサルのころから取扱要注意のオケなのです。セルみたいにしごきまくったらあとは悪夢のような本番が待っているだけです。

かといって、クレンペラーのように堂々たる構築物にするような音楽は想像もつきませんし、ビーチャムのウィットのようなものはフランスウ風に置き換えるとどこか違うような気がします。軽い洒落たフランス風のノリではハイドンにはならないような気がするのです。

でも結局はそういう軽いフランス風の音楽になるしかないのかなと思って聞き始めたのですが、実際に聞いてみて驚きました。

なるほどこういう手があったのかという感じです。

このレコードの選曲はかなり凝っています。

45番の「告別」と96番の「奇跡」です。何とも不思議なカップリングなのですが、聞いてみてその理由はすぐに分かりました。両方ともに、管楽器を中心して独奏部分が多いのです。そして、その独奏部分はオケのメンバーにゆだねるだけでなく、その独奏がより際立つようにオケをコントロールしているのです。

ですから、オケのメンバーは自分の見せ場が来るとここぞととばかりに嬉しそうに演奏している様子が目に浮かぶようです。

しかし、そういう自由だけではハイドンとしての古典的なたたずまいは崩壊しますから、クリュイタンスは自由は与えながらもぎりぎりのところでその規矩の範囲に収まるように手綱は握っているのです。

おそらく、コンセルヴァトワールのオケを相手にこういう芸当が可能だったのはクリュイタンスだけでしょう。

おそらく、理屈抜きにこれほどにハイドンの楽しさがストレートに伝わる演奏は珍しいのではないでしょうか。

しかし、こういう芸当が可能なハイドン作品は限られていて、すべての作品に共通する方法論でないことも事実です。

調べてみれば、このコンビは50年にも104番の「ロンドン」と94番の「驚愕」というまっとうなカップリングで録音しているのですが、それはおそらく無理やり枠の中に押し込んだようなハイドンで、コンセルヴァトワールのオケはどこか不自由で、結果としていささか小ぢんまりとした音楽になっています。

おそらく、コンセルヴァトワールのオケとして戦後間もない時期だったからか、そのあとの時代ほどには性悪ではなっかたのでしょう。そして、クリュイタンスには意外とドイツ的な資質もありますからそれを理想として録音にのぞんだのかもしれませんが、やはり相性はあまり良くなかったようです。

まあ、そのあたりの判断は最終的には聞き手にゆだねたいとは思いますが、「告別」と「奇跡」は十分に聞くに値する演奏だと私は思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)