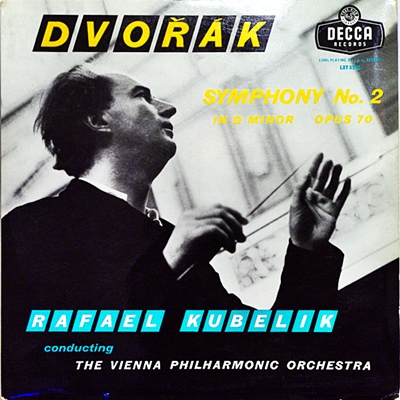

Home|クーベリック(Rafael Kubelik)|ドヴォルザーク:交響曲第7番 ニ短調, Op.70

ドヴォルザーク:交響曲第7番 ニ短調, Op.70

ラファエル・クーベリック指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年10月1日~4日録音

Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [1.Allegro maestoso]

Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [2.Poco adagio]

Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [3.Scherzo: Vivace - Poco meno mosso]

Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [4.Finale: Allegro]

ブラームスの仮面をかぶったシンフォニー

演奏会は空前の大成功をおさめ、ドヴォルザークは協会の名誉会員に選ばれるとともに、協会のために新しい交響曲を書くように依頼されます。

ちょうど同じ頃に、ブラームスの交響曲3番を聞いて深く感動して新たな交響曲の創作に意欲を見せていたドヴォルザークはその依頼を即座に受け入れます。

1884年の2回目のイギリスへの演奏旅行も成功裏に終り、プラハに戻ったドヴォルザークはその年の暮れから創作に取りかかり、翌年の3月には完成させました。その新しい作品が、現在では「第7番」とナンバーリングされている交響曲です。(この交響曲は出版されたときは「第2番」とされていて、それで長らく通用していました。)

この作品は同年4月からの3回目のイギリス訪問で初演され過大にすぎるくらいの成功と評価を勝ち得ました。

一般的、ドヴォルザークとイギリスは相性が良かったようで、イギリスの評論家は常にドヴォルザークの作品に対して高い評価を与えてきました。

その中でも、この作品は特にお気に入りだったようで、シューベルトのハ長調交響曲やブラームスの最後の交響曲に匹敵する傑作とされ続けてきました。(さすがに、今はそんなことを言う人はいないでしょうが・・・)

この作品はドヴォルザークに特有なボヘミア的な憂愁よりは、どこかブラームスを思わせるような重厚さが作品を支配しています。

内省的でどこか内へ内へと沈み込んでいくような雰囲気があります。

ドヴォルザーク自身も出版業者のジムロックにあてて「新しい交響曲に取り組んでもう長期になるが、それは何か本格的なものになりそうだ」と述べています。

その「本格的なもの」とはブラームスの交響曲をさしていることは明らかです。

誤解を招くかもしれませんが、ドヴォルザークがブラームスの仮面をつけて書いたような音楽です。

ウィーンフィルの豊かな響きが魅力的

どこかで、50年代のウィーンフィルは東欧やロシア系の音楽を演奏するときはいささか雑になるという感想を述べたことがあります。自分で書いておきながらいつのことだったかと思いをめぐらせて思い当たったのがシルヴェストリとのリムスキー=コルサコフの録音について書いたときでした。

こういう東欧やロシアのスラブ系の音楽を演奏するときのウィーンフィルの「癖」みたいなものがまともに出てしまっているように思われるのです。通常の指揮者ならば、そう言う好き勝手に対してある程度はコントロールを効かせようとするのですが、シルヴェストリはそう言うオケの流れに対して絶対に否定的な態度は取らず、その流れの中で最善を尽くします。

おそらく、そう言う姿勢故に、便利な指揮者としてレーベルから重宝されたのかもしれません。

そう言えば、その組み合わせによるドヴォルザークの「新世界より」も強烈な演奏でした。

しかし、ここでクーベリックとの組み合わせによるドヴォルザークを聞いているうちに、それは「癖」というよりは彼らなりの確固としたスタイルと言った方がいいのかもしれないと思うようになりました。

おそらく、クーベリックのドヴォルザークを聞こうと思えば、ベルリンフィルとの録音を聞くべきでしょう。あそこでは、カラヤン統治下のベルリンフィルとは思えないほどにクーベリックの主張がすみずみまで貫徹しています。聞くところによると、ドヴォルザークの録音に関してはクーベリックに当時は一任されており、ほぼ全ての録音において対向配置で録音を行っていました。

ベルリン・フィルというのは、指揮者の力量を認めれば素直にその指示に従うオケだったようです。

しかし、50年代のウィーンフィルというのは、東欧系の音楽に対しては彼らなりの確信を持っていたようで、そのスタイルを決して崩そうとしなかったようです。とは言え、クーベリックはシルヴェストリほど野放図にオケを放し飼いにすることはせず、かといって、己の意志を貫徹することも出来ずそれなりのポイントで折り合いをつけてしまったようです。

そのおかげでシルヴェストリのような「暴演」になることはなくそれなりの枠の中にはおさまっているのですが、その事が逆にこの録音ならではの狙いが希薄になっていることは否めません。

ですから、この50年代にDeccaで行ったウィーンフィルとの録音はクーベリックにとってどこまで幸せであったのか疑問に感じてしまうのです。

ただし、決して悪い演奏ではありません。クーベリックはウィーンフィルの意志は最大限に配慮しているのは事実ですから、そこには50年代のウィーンフィルが持っていた豊かで芳醇な響きが封じ込められています。

つまりは、この一連のDecca録音は、指揮者であるクーベリックではなくて、50年代の魅力的なウィーンフィルを聞くべき録音だと言えるのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-02-11:joshua

- どうして、どうして、この第3楽章の入りなんて極上ですよ。スラブ舞曲を

ウィーンの連中が本気で取り組んでますよ。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)