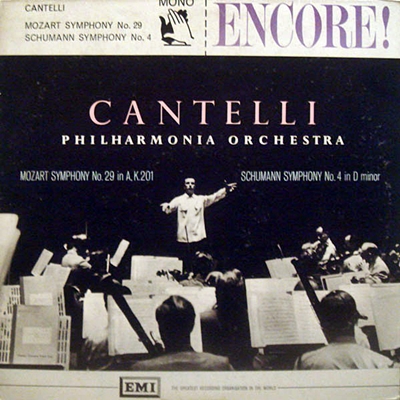

Home|カンテッリ(Guido Cantelli)|モーツァルト:交響曲第29番 イ長調 K.201 (186a)

モーツァルト:交響曲第29番 イ長調 K.201 (186a)

グィード・カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年5月28日~31日&8月18日録音

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [1.Allegro moderato]

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [2.Andante]

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [3.Menuetto: Allegretto; Trio]

Mozart:Symphony No.29 in A major, K.201/186a [4.Allegro con spirito]

ザルツブルグにおける宮仕え時代の作品・・・ザルツブルグ交響曲

ザルツブルグ時代のモーツァルトの交響曲の中では、このK.201のイ長調のシンフォニーとK.183のト短調シンフォニーは特別な意味を持っています。それはアインシュタインが、「イタリア風シンフォニーから、なんと無限に遠く隔たってしまったことか!」と絶賛したように、音楽会の始まりを告げる序曲でしかなかったシンフォニーという形式がこの上もなくシリアスな人間的感情を表現する音楽へと変貌したことを表明しているのです。

そして、そのシリアスな表情はこの両端楽章に於いても、ト短調シンフォニーの両端楽想に於いてもはっきりと刻み込まれています。

さらにいえば、ハイドンと較べればやや物足りないと言われるモーツァルトの最終楽章は、このこのシンフォニーの最終楽章においては入念に作り込まれたソナタ形式になっています。

そして、そのシリアスな表現は中間の2楽章に力を及ぼしていて、付点音符を多用したアンダンテ楽章はこの上もなく雄弁に語り続けることで舞踏的な是界から抜け出そうとしてます。

それは続くメヌエット楽章にもおよび、それは既に舞踏の音楽と言うよりは一つのシンフォニックな世界に達しようとしています。

ただし、そう言う交響曲の世界が内包すべき「構築」という抽象性はモーツァルトらしい叙情性にくるまれています。それこそが、ハイドンが為し得なかったことであり、ベートーベンが理解できなかった世界なのでしょう。

- 第1楽章:アレグロ・モデラート(ソナタ形式)

- 第2楽章:アンダンテ(ソナタ形式)

- 第3楽章:メヌエット(複合三部形式)

- 第4楽章:アレグロ・コン・スピーリト(ソナタ形式)

ミラノでのオペラの大成功を受けて意気揚々と引き上げてきたモーツァルトに思いもよらぬ事態が起こります。それは、宮廷の仕事をほったらかしにしてヨーロッパ中を演奏旅行するモーツァルト父子に好意的だった大司教のシュラッテンバッハが亡くなったのです。そして、それに変わってこの地の領主におさまったのがコロレードでした。コロレードは音楽には全く関心のない男であり、この変化は後のモーツァルトの人生を大きな影響を与えることになることは誰もがご存知のことでしょう。

それでも、コロレードは最初の頃はモーツァルト一家のその様な派手な振る舞いには露骨な干渉を加えなかったようで、72年10月には3回目のイタリア旅行、さらには翌年の7月から9月にはウィーン旅行に旅立っています。そして、この第2回と第3回のイタリア旅行のはざまで現在知られている範囲では8曲に上る交響曲を書き、さらに、イタリア旅行とウィーン旅行の間に4曲、さらにはウィーンから帰って5曲が書かれています。

これら計17曲をザルツブルグ交響曲という呼び方でひとまとめにすることにそれほどの異論はないと思われます。

<ザルツブルク(1772年)>

- 交響曲第14番 イ長調 K.114

- 交響曲第15番 ト長調 K.124

- 交響曲第16番 ハ長調 K.128

- 交響曲第18番 ヘ長調 K.130

- 交響曲第17番 ト長調 K.129

- 交響曲第19番 変ホ長調 K.132

- 交響曲第20番 ニ長調 K.133

- 交響曲第21番 イ長調 K.134

K128~K130は5月にまとめて書かれ、さらにはK132とK133は7月に書かれ、その翌月にはK134が書かれています。これらの6曲が短期間に集中して書かれたのは、新しい領主となったコロレードへのアピールであったとか、セット物として出版することを目的としたのではないかなど、様々な説が出されています。

他にも、すでに予定済みであった3期目のイタリア旅行にそなえて、新しい交響曲を求められたときにすぐに提出できるようにとの準備のためだったという説も有力です。

ただし、本当のところは誰も分かりません。

この一連の交響曲は基本的にはハイドンスタイルなのですが、所々に先祖返りのような保守的な作風が顔を出したと思えば(K129の第1楽章が典型)、時には「first great symphony」と呼ばれるK130の交響曲のようにフルート2本とホルン4本を用いて、今までにないような規模の大きな作品を仕上げるというような飛躍が見られたりしています。

アインシュタインはこの時期のモーツァルトを「年とともに増大するのは深化の徴候、楽器の役割がより大きな自由と個性に向かって変化していくという徴候、装飾的なものからカンタービレなものへの変化の徴候、いっそう洗練された模倣技術の徴候である」と述べています。

<ザルツブルク(1773~1774年)>

- 交響曲第22番 ハ長調 K.162

- 交響曲第23番 ニ長調 K.181

- 交響曲第24番 変ロ長調 K.182

- 交響曲第25番 ト短調 K.183

- 交響曲第27番 ト長調 K.199

- 交響曲第26番 変ホ長調 K.184

- 交響曲第28番 ハ長調 K.200

- 交響曲第29番 イ長調 K.201

- 交響曲第30番 ニ長調 K.202

アインシュタインは「1773年に大転回がおこる」と述べています。

1773年に書かれた交響曲はナンバーで言えば23番から29番にいたる7曲です。このうち、23・24・27番、さらには26番は明らかにオペラを意識した「序曲」であり、以前のイタリア風の雰囲気を色濃く残したものとなっています。

しかし、残りの3曲は、「それらは、---初期の段階において、狭い枠の中のものであるが---、1788年の最後の三大シンフォニーと同等の完成度を示す」とアインシュタインは言い切っています。

K200のハ長調シンフォニーに関しては「緩徐楽章は持続的であってすでにアダージョへの途上にあり、・・・メヌエットはもはや間奏曲や挿入物ではない」と評しています。

そして、K183とK201の2つの交響曲については「両シンフォニーの大小の奇跡は、近代になってやっと正しく評価されるようになった。」と述べています。そして、「イタリア風シンフォニーから、なんと無限に遠く隔たってしまったことか!」と絶賛しています。

そして、この絶賛に異議を唱える人は誰もいないでしょう。

時におこるモーツァルトの「飛躍」がシンフォニーの領域でもおこったのです。そして、モーツァルトの「天才」とは、9才で交響曲を書いたという「早熟」の中ではなく、この「飛躍」の中にこそ存在するのです。

この心地よい疾走感!! これぞまさしく「Allegro moderato」なのです

この録音には驚かされました。おそらく、全くのブラインドでこの交響曲の出だしの部分を聞かされて、それが1955年に録音されたものであることを言い当てられる人は殆どいないのではないでしょうか。それほどまでに、この演奏は時代の制約から自由です。

その背景には、ヨーロッパ的伝統からある程度の自由さを保持しているアメリカという国の立ち位置が寄与しているのでしょうが、かといって、そう言う自由さがあったとしても誰もがこのようにモーツァルトを演奏できるわけではありません。

例えば、エーリッヒ・ラインスドルフは1955年から56年にかけてモーツァルトの交響曲の全曲録音を行っています。

彼はアメリカに軸足を置きながらヨーロッパでも活躍した指揮者で、優れた指揮者であったことは間違いないのですが、それでもワルター的な古い伝統から逃れようとするための依り代として即物主義に頼っています。

悪くない演奏と録音ではあるのですが、古い束縛から逃れるために新しいイデオロギーという束縛に依ることで、結果として真の自由を獲得するには至っていません。

言うまでもないことですが、この時代のモーツァルトは鈍重でした。ヨッフムやベームは言うまでもなく、ワルターのモーツァルトにしても低声部を強調したどっしりとした響きで構成するのが常識でした。

そして、そう言う重くて古いモーツァルトを聴かされるたびに、ピリオド演奏というイデオロギーの悪夢を経験した後にはそれはそれで面白いと思う反面、おかしな言い方にはなるのですが、そう言う響きを拒否して何故にピリオド演奏というイデオロギーが生まれてしまったのかも分かるような気もするのです。

しかし、ここでのカンテッリのモーツァルトの何軽やかなこと!!

そして、この心地よい疾走感!!

これぞまさしく「Allegro moderato」なのです。

これを聞けば、これ以外のテンポ設定は考えられないと思ってしまうほどに、見事なまでにツボにはまっています。

そして、後は、この心地よさが一つの牽引力となって一気呵成に全体像を描ききってしまいます。

ここには、トスカニーニ的な鎧をまとって極度の直線的に突き進む姿は既にありません。しかし、この翌年くらいからはっきり現れてくる先祖帰りのようなたおやかな表現もそこまで顕著ではありません。

それはもしかしたら、トスカニーニの引退とそれに伴うNBC交響楽団の解散という出来事を一つの契機として変わろうとし始めたカンテッリの内面に於いて、そういう硬軟二つのバランスが取れることで生まれた一つの奇蹟だったのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)