Home|ケルテス(Istvan Kertesz)|ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

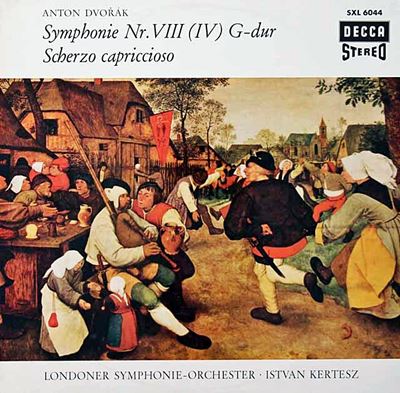

ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 作品88

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1963年2月22日~26日録音

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [1.Allegro con brio]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [2.Adagio]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [3.Allegretto grazioso ? Molto Vivace]

Dvorak:Symphony No.8 in G major, Op.88 (B.163) [4.Allegro ma non troppo]

一度聞けば絶対に忘れないほどの美しいメロディーです

おそらく一度聞けば、絶対に忘れることのできない素晴らしいメロディーです。

ユング君がこのメロディーに初めてであったのは、車を運転しているときでした。いつものようにNHKのFM放送を聞きながら車を走らせていました。おそらく何かのライヴ録音だったと思います。

第2楽章が終わり、お決まりのように観客席の咳払いやざわめきが少し静まったころを見計らって、第3楽章の冒頭のメロディーが流れはじめました。

その瞬間、ラジオから流れる貧弱な音でしたが、ユング君は耳が釘付けになりました。

それは、今まで聞いたことがないような、この上もなく美しく、メランコリックなメロディーでした。

その頃は、クラシック音楽などと言うものを聞き始めて間もない頃で、次々と新しい音楽に出会い、その素晴らしさに心を奪われると言う、本当に素晴らしい時期でした。そんな中にあっても、この出会いは格別でした。

実は、車を運転しながら何気なく聞いていたので、流れている音楽の曲名すら意識していなかったのです。第4楽章が終わり、盛大な拍手が次第にフェイドアウトしていき、その後アナウンサーが「ドヴォルザーク作曲、交響曲第8番」と読み上げてくれて、初めて曲名が分かったような次第です。

翌日、すぐにレコード屋さんにとんでいったのですが、田舎の小さなお店ですから、「えぇ、ドヴォルザークって9番じゃなかったですか?」等とあほみたいな事を言われたのが今も記憶に残っています。

クラシック音楽を聴き始めた頃の、幸せな「黄金の時代」の思い出です。

シンフォニストとしてのドヴォルザーク

ケルテスのドヴォルザークと言えば、彼にとってのデッカデビュー盤となった1960年録音の「新世界より」が思い出されます。何しろ、オケがウィーンフィルでしたし、今とは全く違う往年の(?)のウィーンフィルの響きが収められていました。ケルテスは、その後に、63年からデッカレーベルでドヴォルザークの交響曲を次々と録音していくのですが、その時のオケはロンドン交響楽団でした。さすがに、ドヴォルザークの1番から6番までの交響曲をウィーンフィルで録音するというわけにはいかなかったのでしょう。

しかし、「新世界より」の60年盤は今もって名盤としての地位を失っていないのですから、その事は交響曲全集を録音していく上で、大きなプレッシャーとなったであろう事は容易に察しがつきます。

なんと言っても「新世界より」はドヴォルザークにとっては「名刺代わり」の代表作です。交響曲の全曲録音というのは「資料的価値」の大きい仕事にはなるのですが、肝心の「新世界より」が「前の方がよかったね。」では格好が付きません。

ですから、録音の順番を見てみると、そんなケルテスの思いが伝わってくるようです。

63年に第8番の録音でこの全集はスタートして、翌64年には第7番を録音しています。

この辺りは納得でしょう。いくら、新しく全曲録音をスタートさせるからと言って、60年にウィーンフィルと「新世界より」を録音しているのではダブらせるわけにはいかなかったのでしょう。

しかし、それに続くけて65年にはかなりマイナーな作品である第5番と第6番を録音しています。

ケルテスにとっては、9番「新世界より」はそれほど容易に録音できる作品ではなかったのです。

そして、その翌年に66年になると、10月に3番と4番を録音し、11月に漸く2番と9番を録音しています。まさに、満を持してという感じで「新世界より」に取り組んでいるのです。

そして、最後に落ち穂拾いのように第1番をその年の12月に録音しています。

ですから、ここでのドヴォルザークはウィーンフィルとの60年盤とは雰囲気がかなり異なります。言葉は悪いかもしれませんが、60年盤の「新世界より」では主導権は明らかにウィーンフィルが握っていました。ケルテスはここぞという場面では自分の考えをおしだして覇気溢れる音楽に仕上げているのですが、全体としてはオケの邪魔にならないように振る舞っているように聞こえます。

しかし、63年から始まった全曲録音では、彼自身もあらためてドヴォルザークのスコアを徹底的に研究し直して、まさにブラームスからの流れを次ぐシンフォニストしてのドヴォルザークを描き出しています。そして、これを聞けば、一見きわめて即物的で客観的に見えるセルやライナーやトスカニーニの演奏が、その実きわめて主観的な演奏であることに気づくのです。ドヴォルザークの音楽というのは、あそこまで非常なまでの近代的な佇まいではないのです。そして、一見すればきわめて即物的に見えながら、その後のただただ「楽譜に忠実」なだけの凡庸な演奏とは全く格が違うのは、その様な強い主観性に貫かれていたことに起因していたことに気づかされるのです。

その意味で、このケルテスの音楽は、あの化け物たちのようにオケとスコアを引きずり回して己のイメージを形にするような事はしていません。

まさに、ドヴォルザークのスコアが語りかけるものを大切にすることで、シンフォニストとしてのドヴォルザークを聞き手に提示してくれます。その意味では、この一番最初に録音された7番と8番こそは、ケルテスの一連の録音の中でも最も相性のよい作品だったようです。

なお、残る1番から6番まではきわめて録音の数が少ないので、2018年には全てパブリックドメインとなるケルテスの録音は貴重です。しかし、TPP関連の条約発効がどうなるかによってそのラインが20年先延ばしになる可能性もあります。アメリカ大統領選挙ではクリントンもトランプもともにTPPには反対だと言っているので、もしかしたらかなり長期にわたって「漂流」する可能性もあります。個人的には「漂流」は大歓迎です。(^^v

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2016-09-03:原 響平

- ケルテスのドボルザーク交響曲は名演揃いですね。特に、ウイーンフィルといれた交響曲No9は粗削りな面がところどころに散見されに、それがかえって生演奏を彷彿とさせている。何回聴いても、第一楽章冒頭のティンパニーの強打には圧倒させられます。さてその流れは、この交響曲No8にも脈々と流れていますね。第一楽章から、重厚な響きに支えながら牧歌的なメロディーを生き生きと再現するケルテスの棒。ついつい「上手いな」と納得してしまいます。ロンドン響も当時の世界一流のオーケストラの力量をまざまざと見せつけ、抜群に上手い。それにしても、1973年にイスラエルの海岸での水泳中にケルテスを若くして失った音楽界の悲しみは相当なものだった。

2020-03-01:joshua

- そうですかぁ 十代ではじめて聴いたドボ8は、クーベリック指揮バイエルンrundfunkerでした。テレビの貧弱な音でも、すぐに好きになりました。日本橋にレコードを買いに行くと、セル指揮アムステルダムコンセルトヘボウがありました!痩せた音を繰り返し聞くうちにこれまた好きになりました。長らくCDを見つけられず、ネット上で再会したのが、yungさんのこのサイトだったのです。感謝

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)