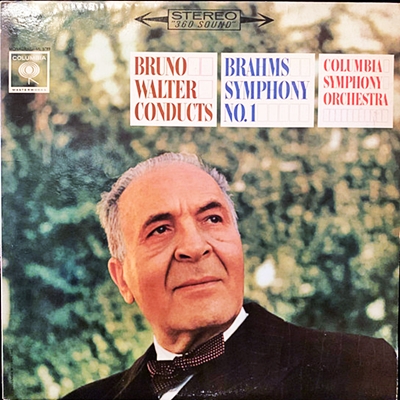

Home|ワルター(Bruno Walter)|ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1959年11月25日録音

Brahms:交響曲第1番 ハ短調 作品68 「第1楽章」

Brahms:交響曲第1番 ハ短調 作品68 「第2楽章」

Brahms:交響曲第1番 ハ短調 作品68 「第3楽章」

Brahms:交響曲第1番 ハ短調 作品68 「第4楽章」

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

ユング君は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

回想の音楽

ブラームスの1番というのは良くも悪くも「青春の歌」です。青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感が作品全体を貫いていて、それ故に若い頃にこの作品を聞くとそこに己の人生を投影することはいとも容易いことです。しかし、年をとると、そこに己を投影することは次第に困難になっていき、やがては鬱陶しくなってきます。そう言う音楽です。

ワルターがこれを録音したのは亡くなる3年前の1959年ですから、すでに83歳にならんとする頃です。

当然のことながら青春の思い詰めた緊張感はありません。それ故に、年寄りが聞いても決して鬱陶しくなることはありませんが、逆に言えば、そこに人生を投影したい向きには「カスみたいな演奏」です。

おまけに、例えば最終楽章のコーダに入る直前でグッとテンポを落としてタメを作ったりするところなどは、何とも言えず古くさい造形でうんざりする人も多いでしょう。ちなみに、これと同じような表現はワルター&コロンビア響との録音では至る所に顔を出すので、言ってみれば古くさいワルターの「癖」みたいなものなのでしょう。

つまりは、この演奏は、青春のまっただ中にある人間による造形ではなくて、それを過ぎ去った遠い過去として回想する人間による造形なのです。

「人は一生に同じ物を3回見る。一度目は発見の喜びで見つめ、2度目はそれをじっくりと確かめ、そして最後に見納めだと思って見つめる」

疑いもなく、ワルター&コロンビア響による演奏は、見納めの造形です。

20年前の私なら、絶対に願い下げの録音だったでしょう。しかし、20年の歳月は人を変えるには充分な時間です。

今の私には実に好ましく思えます。

ただし、その事をもってして「深みがました」などと言うのは年寄りの傲慢でしょう。それだけは自戒しなければいけないと思っています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-02-17:oTetsudai

- 巨匠による堂々たる名演です。元々私は若いときからレコードに高額出費をするなら巨匠のものをと決めていたので違和感は全くありません。この曲自体(私は)人生を過ごして年老いて最後に故郷に戻るというイメージをもっているので、言葉に違和感はありますが「カスみたいな演奏」でかまわないのです。最終楽章の冒頭でベートーベンの第九らしき響きのところに来るといつも「ああ、帰ってきた」という気持ちになります。それにワルターの指揮はこういうテンポで演奏してほしいという希望通りの演奏をしてくれました。ブラームスは音楽家としては成功ですが恋愛については挫折していますからその作品の中で敗者への共感を入れ込んでいると勝手に思い込んでいます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)