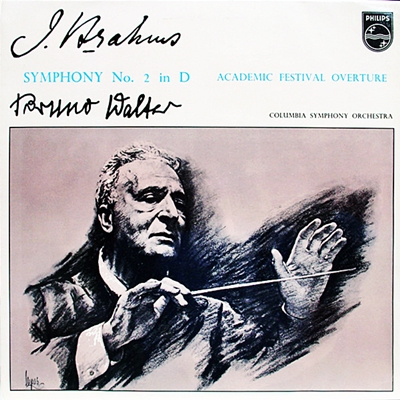

Home|ワルター(Bruno Walter)|ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1960年1月11,14&16日録音

Brahms:交響曲第2番 ニ長調 作品73 「第1楽章」

Brahms:交響曲第2番 ニ長調 作品73 「第2楽章」

Brahms:交響曲第2番 ニ長調 作品73 「第3楽章」

Brahms:交響曲第2番 ニ長調 作品73 「第4楽章」

ブラームスの「田園交響曲」

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのはユング君だけでしょうか。

希有な世界を楽しむのも、また楽しからずや

ワルター最晩年の録音となった一連のコロンビア響との録音は、いろいろと問題点が指摘されます。その最たるものが、臨時編成のオケであったことと、その編成がやや小さめだったことからくる響きの薄さです。しかし、今回、この一連の録音を集中的に聞いてみて、それ以上に問題だと思ったのは、響きの薄さよりは響きの質でした。一言で言えば、ワルターが愛した低域をしっかりと響かせたピラミッドバランスの重厚な響きとは真逆とも言うべき、アッケラカンとした明るめの響きに違和感を感じる場面が多々ありました。とりわけ、金管群の脳天気と言っていいほどの乾いた響きは、場合によってはハリウッドの映画音楽を聴いているのではないかと言う錯覚に陥らせるほどの「威力」を持っていました。

さて、肝心のワルターはこの響きをどう思ったのでしょうか?

おそらく、違和感を感じたとは思うのですが、既に一度は引退を表明した指揮者にとって、オケの響きを一から作り直すというような骨の折れる仕事は願い下げにしたかったでしょう。いや、たとえその気があったとしても、ワルターにはそのための時間は残されていませんでした。

そこで、彼は響きの問題は棚上げにして、それよりは彼の愛した音楽たちをじっくりと歌い上げることに力を傾注したようです。

40年代から50年代前半の、現役バリバリだった頃の演奏と比べてみると、そのどれもが遅めのテンポで、一つ一つのメロディを実に念入りにじっくりと歌い上げていることが聴き取れます。

なるほど、パンクファッションとまでは言いませんが、アメリカ西海岸のカジュアルなファッションを身にまといながら、伝統的なヨーロッパのスタイルで歌っているというのは、実に興味深く面白みのある組み合わせだと言うこともできます。そして、そう言う録音を次々と(シューベルトのハ長調シンフォニー、マーラーの1番や9番、ブラームスの2番に3番などなど・・・)聞いているうちに、もしかしたら、ワルターはこのオケの響きを次第におもしろがって、好きに振る舞わして自分も楽しんでいたのではないかと思うようになってきました。

特に、シューベルトのハ長調シンフォニーで金管群が実に楽しげに吹き鳴らしているのを聞いていると、これは指揮者のワルターが面白がっていないと、いくら何でもここまで脳天気にはやれないだろうと思わせられました。

そう思うと、この一連の録音に、今までとは違うもう一つの顔が浮かび上がってくることに気づかされます。

もしかしたら、ワルターは、この新しい時代を感じさせる響きを作り出す若者たち(きっと、このオケのメンバーの多くは若者だと思います・・・何の根拠もありませんが^^;)に、次第に深い愛着を感じていったのかもしれません。そして、最後は自らの「遺言」とも言うべき音楽への「思い」をこの若者たちに託したのではないでしょうか。

確かに、名盤選びにしか興味のない人にとっては視野の外にある録音でしょう。もちろん、シューベルトのハ長調シンフォニーやマーラーの1番などは名盤の誉れは高いのですが、それでもワルターの最良の演奏家と言われればためらわざるを得ません。

やはり、ワルターの素晴らしさは大戦前のヨーロッパでの録音か50年代前半までのニューヨークフィルとの録音こそが最良のものでしょう。

それは間違いはありません。

しかし、ベストだけを求めていたのでは、より豊穣なる周辺の世界を見落としてしまいます。

このミスマッチとも思える「老人と若者(だと思うのですが・・・)の出会い」が、言葉をかえれば、「ワルターの伝統的な美意識とオケの現在的な感覚との絶妙なる融合」によって、実に希有な音楽が出来上がりました。

そう言う希有な世界を楽しむのも、また楽しからずや・・・です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-08-15:ほんのむし

- ワルターの1番、4番と良い演奏で、何度も繰り返し聞いていました。2、3番も聞きたいと思っていましたが、中古でさえ存在するのか分からない状態でした。楽しみにして聞きましたが、なかなか良いですね。ワルターの2、3番は或る批評家がくだらない駄演だかと言って、そういう評判が定着してしまい、流通しなくなったという話を聞いたことがあります。この演奏が聴かれる価値のない駄演なのでしょうか。晩年のワルター、コロンビアSOに共通の性格ですが、構成力の中に温かみを感じさせる演奏です。

この曲に限りませんが、このページでいろいろと古くて新しい名演(50年以上昔の演奏ですが、一度も聞いたことがないし、演奏様式もかなり現在とは違うのですから、「新しい」のです)聞かせていただき、興味がわいてきます。ここで聞くのが刺激になり、おりしもCDのセット物が安くなっているので、あれこれ購入もするというところです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)