Home|アンケートのアーカイブ| 誰の指揮でききたいですか?(ベートーベン:交響曲第9番)

予想したとおりフルトヴェングラーの圧倒的な勝利で他を全く寄せつけませんでした。バイロイトの第9の不滅です。以上!!

これで終わりにしてもいいぐらいの結果なのですが、それではあまりにもあまりなので、あと少しウダウダと付けくわえておきます。

まずは、フルトヴェングラーの圧勝には間違いはないのですが、それへのコメントに関しては戦時中の録音を推すものが多かったです。

「私の中で断トツ1位は、フルヴェンの42.3.22~24のBPOです。あの尋常でないテンポと迫力にハマって他の物が聞けなくなってます;;;。もっと良い音質で聞けたら最高なんですけど。」

「初めて聴いた第九が、フルトヴェングラー&ストックフルム・フィルの録音でした。 それから様々な録音を知っていくうちに、心変わりこそ何度かしましたが、ベートーヴェンに関して期待を寄せているカラヤンをしても、フルトヴェングラーの盤(名高いバイロイト盤も含めた彼の金字塔)にはやはり劣るとではないかと感じてしまいます。話にも上らない、稀代のマイナー録音だとは思いますが、ストックホルム盤は私にとっての第九に違いなく、同曲の素晴らしさを教えてくれた大切な1枚となり続けています。」

「この曲はフルトヴェングラーしかないでしょう。有名なバイロイト盤もそうですが、戦時中のライヴもベルリンフィルのすばらしいアンサンブル、時代に対する怒りを感じられる名演です。」

とはいえ、フルトヴェングラーを支持した人はバイロイトの第9を想定しての投票であったことは間違いありません。何故か「多数派」は常に無口です。

次に注目は「その他」への投票がかなりの数に上ったことです。それぞれがそれぞれの「ベスト」を持っていると言うことなのでしょう。コメントを寄せてくれるのはこういう方が一番多いです。

「ピエール モントゥー第9の隠れた名演の筆頭と個人的には思っています。合唱が弱くそれだけが残念。」

「判官びいきでまたもフリッチャイです。3楽章の美しさ、そして何と言っても4楽章のフィッシャー=ディースカウのソロの深みは至上です。他の音源でいうとトスカニーニが好きです。ほとんどの指揮者が4楽章コーダで走りこむところで、トスカニーニはぐっとテンポを落とすのが印象的です。あとはバーンスタインのスケールの大きい演奏もいいですね。」

「フェレンツ・フリッチャイに一票。彼の第九は、エルンスト・ヘフリガーとディートリヒ・フィッシャー=ディースカウというすばらしいソリストも手伝って稀有な名演になっていると思います。」

「やっぱりチェコフィルのヴァーツラフ=ノイマンが最高です!!東京文化会館のライブ音源のテープを聴いています。森林の中にいるような弦と木管の織り成す色彩がたまりません。あくまでも自然に、自然に音を紡ぎ出しています。個性が感じにくいかもしれませんが、じんわりこころに沁みます。」

「ベストパフォーマンスはないと言っていいほどの難曲ですが、かっては、ヴァルター・NYフィルが大のお気に入りでした。しかし、演奏は今考えると私の素人耳にも技巧的に過ぎます。演奏の成否の分水嶺は第一楽章の冒頭部にあるように思えます。そうすると、変わったところで、アーベントロートを推します。」

「コリン・デイヴィスの一票。オーソドックスな外見ながら中身は熱い演奏を聴かせます。」

「フルトヴェングラーはバイロイトをはじめ、種々の演奏で感動をもらいました。朝比奈はオーケストラの問題はあるものの生演奏でこの曲の重厚さを教えられました。イッセルシュテット、クレンペラーもなかなかのものですが、コーラスの録音を考えると万全とはいえませんでした。そう思っていると、プロムシュテットがドレスデンシュターツカペレを指揮したライブ盤に当たりました。演奏の豪快さ、コーラス(ドレスデン国立歌劇場合唱団)の良さ、録音レベルを考えるとフルトヴェングラーの感動を今の録音レベルで届けてくれたような演奏です。これが私の今のベスト。」

なるほどね。でも、古楽器による演奏を推す声は聞こえてきませんね。ユング君の古楽器嫌いはすっかり有名になっているのでみんな遠慮して書き込まないのでしょうか、それとも古楽器演奏のムーブメントも下火になってきたのでしょうか?次回は選択肢の中に古楽器勢を入れて様子を見てみようかと思います。

<その他寄せられたコメント>

「え? 朝比奈の第九ってみんな聴きたくないんです??フルトヴェングラーのベト9は別格官幣大社という感じで、否定するポイントが見つからないですけれども、日本人的な解釈とは無縁の壮大なスケールを表現できている、と思うんですけどねー。」

「まあ第九に関する限りフルヴェン1位は動かないのでしょうが、私はクレンペラーをイチ押しとします。スタジオ録音ももちろんすばらしいのですが、それ以上にテスタメントのライヴ盤は、録音の質、重量感と推進力のバランス等、総合力において、フルヴェンのバイロイト盤をも凌駕している、と私は信じているのですが。」

「メンゲルベルクに一票!自分はマタイを持っていますがやはり独特な感じですので、ぜひ聞いてみたい一曲です。」

「メンゲルベルクの演奏が好きです。あくまでも好き嫌いの話ですが。昔の話ですが,それまで第九の合唱部分が何故か嫌いで,第1楽章だけを繰り返し聴いていました。第1楽章だけでも十分聞き応えが有りましたので。 そんなある日メンゲルベルク指揮のベートーベン交響曲全集のLPを購入しました。 それ以前からメンゲルベルクのレコードは聴いていて,フルトヴェングラーとストコフスキーの中間のような指揮者という印象を持っていました。(気を悪くした方がいましたら申し訳ありません。) 第九の第4楽章の最後が急ブレーキをかけたような終わり方で,「さすがにメンゲルベルク」と感心したものでした。学生オケに入っていた友人にも聴いてもらうと,「立派な演奏だね。」と褒めて?くれました。」

「カラヤン・BPO・62年です。 高校三年生の大晦日。それまで碌に音楽を聴いて来なかった僕が、突然年末の第九を聴いてみる気になりました。初めてまともに聴いたクラシックが少し気に入り、四日後に立ち寄ったブックオフで偶然目に入ったこのCDを買いました。500円程度でした。そしてこの日、生まれて初めて涙が出る程の感動をしました。 僕は基本的にカラヤンが好きではありません。このページを知ってからは嫌いになる一方です。しかし、この録音だけは例外です。今まで5,6種類の録音しか聴いていませんが、最も盛大で、最も個性の無い、この録音が大好きです。 その後、何を血迷ったか楽団にまで入ってしまった僕にとって、人生を変えたこの第四楽章は神の声に近い存在です。そして、神の声に人間である指揮者が個性を与える必要は無いのだと思います。」

最後にいろいろな演奏を聴き続けてきた人のたどり着いた枯れた境地といえるコメント。

「今回からのベートーヴェンの交響曲3曲に関しては、一曲選べば全てフルトヴェングラーになってしまうのですが、その他の演奏にも素晴らしいものがたくさんあります。最初に全曲を聴いたベーム・ウィーン交響楽団(FHILIPS)のモノラル盤、ベーム・ウィーンフィル(あまり評判の良くない全集の方)、朝比奈隆・大阪フィル(嘗てライヴで聴いた年末の演奏、特に第2楽章が素晴らしかった)、ジュリーニ・チェコフィル(NHK−FMで放送されたライヴ)等。近年は年末にテレビで放送されるN響の第九演奏会を毎回楽しみに聴いています。どの演奏からも何某かの楽しみを貰える曲になりました。」

そういえば、映画評論家の淀川さんは「けなさい」事で有名でした。それは、何でもかんでも無批判に褒めるというのではなく、どんなにつまらない映画であっても、その中から何らかの「良さ」を見いだそうとする映画への「愛」が根底にあっての評論でした。

「どの演奏からも何某かの楽しみを貰える曲になりました。」

枯れた境地です。

アンケートの結果と考察(--;のようなもの・・・

ベートーベン:交響曲第9番(第3位)

|

投票総数: 600

予想したとおりフルトヴェングラーの圧倒的な勝利で他を全く寄せつけませんでした。バイロイトの第9の不滅です。以上!!

これで終わりにしてもいいぐらいの結果なのですが、それではあまりにもあまりなので、あと少しウダウダと付けくわえておきます。

まずは、フルトヴェングラーの圧勝には間違いはないのですが、それへのコメントに関しては戦時中の録音を推すものが多かったです。

「私の中で断トツ1位は、フルヴェンの42.3.22~24のBPOです。あの尋常でないテンポと迫力にハマって他の物が聞けなくなってます;;;。もっと良い音質で聞けたら最高なんですけど。」

「初めて聴いた第九が、フルトヴェングラー&ストックフルム・フィルの録音でした。 それから様々な録音を知っていくうちに、心変わりこそ何度かしましたが、ベートーヴェンに関して期待を寄せているカラヤンをしても、フルトヴェングラーの盤(名高いバイロイト盤も含めた彼の金字塔)にはやはり劣るとではないかと感じてしまいます。話にも上らない、稀代のマイナー録音だとは思いますが、ストックホルム盤は私にとっての第九に違いなく、同曲の素晴らしさを教えてくれた大切な1枚となり続けています。」

「この曲はフルトヴェングラーしかないでしょう。有名なバイロイト盤もそうですが、戦時中のライヴもベルリンフィルのすばらしいアンサンブル、時代に対する怒りを感じられる名演です。」

とはいえ、フルトヴェングラーを支持した人はバイロイトの第9を想定しての投票であったことは間違いありません。何故か「多数派」は常に無口です。

次に注目は「その他」への投票がかなりの数に上ったことです。それぞれがそれぞれの「ベスト」を持っていると言うことなのでしょう。コメントを寄せてくれるのはこういう方が一番多いです。

「ピエール モントゥー第9の隠れた名演の筆頭と個人的には思っています。合唱が弱くそれだけが残念。」

「判官びいきでまたもフリッチャイです。3楽章の美しさ、そして何と言っても4楽章のフィッシャー=ディースカウのソロの深みは至上です。他の音源でいうとトスカニーニが好きです。ほとんどの指揮者が4楽章コーダで走りこむところで、トスカニーニはぐっとテンポを落とすのが印象的です。あとはバーンスタインのスケールの大きい演奏もいいですね。」

「フェレンツ・フリッチャイに一票。彼の第九は、エルンスト・ヘフリガーとディートリヒ・フィッシャー=ディースカウというすばらしいソリストも手伝って稀有な名演になっていると思います。」

「やっぱりチェコフィルのヴァーツラフ=ノイマンが最高です!!東京文化会館のライブ音源のテープを聴いています。森林の中にいるような弦と木管の織り成す色彩がたまりません。あくまでも自然に、自然に音を紡ぎ出しています。個性が感じにくいかもしれませんが、じんわりこころに沁みます。」

「ベストパフォーマンスはないと言っていいほどの難曲ですが、かっては、ヴァルター・NYフィルが大のお気に入りでした。しかし、演奏は今考えると私の素人耳にも技巧的に過ぎます。演奏の成否の分水嶺は第一楽章の冒頭部にあるように思えます。そうすると、変わったところで、アーベントロートを推します。」

「コリン・デイヴィスの一票。オーソドックスな外見ながら中身は熱い演奏を聴かせます。」

「フルトヴェングラーはバイロイトをはじめ、種々の演奏で感動をもらいました。朝比奈はオーケストラの問題はあるものの生演奏でこの曲の重厚さを教えられました。イッセルシュテット、クレンペラーもなかなかのものですが、コーラスの録音を考えると万全とはいえませんでした。そう思っていると、プロムシュテットがドレスデンシュターツカペレを指揮したライブ盤に当たりました。演奏の豪快さ、コーラス(ドレスデン国立歌劇場合唱団)の良さ、録音レベルを考えるとフルトヴェングラーの感動を今の録音レベルで届けてくれたような演奏です。これが私の今のベスト。」

なるほどね。でも、古楽器による演奏を推す声は聞こえてきませんね。ユング君の古楽器嫌いはすっかり有名になっているのでみんな遠慮して書き込まないのでしょうか、それとも古楽器演奏のムーブメントも下火になってきたのでしょうか?次回は選択肢の中に古楽器勢を入れて様子を見てみようかと思います。

<その他寄せられたコメント>

「え? 朝比奈の第九ってみんな聴きたくないんです??フルトヴェングラーのベト9は別格官幣大社という感じで、否定するポイントが見つからないですけれども、日本人的な解釈とは無縁の壮大なスケールを表現できている、と思うんですけどねー。」

「まあ第九に関する限りフルヴェン1位は動かないのでしょうが、私はクレンペラーをイチ押しとします。スタジオ録音ももちろんすばらしいのですが、それ以上にテスタメントのライヴ盤は、録音の質、重量感と推進力のバランス等、総合力において、フルヴェンのバイロイト盤をも凌駕している、と私は信じているのですが。」

「メンゲルベルクに一票!自分はマタイを持っていますがやはり独特な感じですので、ぜひ聞いてみたい一曲です。」

「メンゲルベルクの演奏が好きです。あくまでも好き嫌いの話ですが。昔の話ですが,それまで第九の合唱部分が何故か嫌いで,第1楽章だけを繰り返し聴いていました。第1楽章だけでも十分聞き応えが有りましたので。 そんなある日メンゲルベルク指揮のベートーベン交響曲全集のLPを購入しました。 それ以前からメンゲルベルクのレコードは聴いていて,フルトヴェングラーとストコフスキーの中間のような指揮者という印象を持っていました。(気を悪くした方がいましたら申し訳ありません。) 第九の第4楽章の最後が急ブレーキをかけたような終わり方で,「さすがにメンゲルベルク」と感心したものでした。学生オケに入っていた友人にも聴いてもらうと,「立派な演奏だね。」と褒めて?くれました。」

「カラヤン・BPO・62年です。 高校三年生の大晦日。それまで碌に音楽を聴いて来なかった僕が、突然年末の第九を聴いてみる気になりました。初めてまともに聴いたクラシックが少し気に入り、四日後に立ち寄ったブックオフで偶然目に入ったこのCDを買いました。500円程度でした。そしてこの日、生まれて初めて涙が出る程の感動をしました。 僕は基本的にカラヤンが好きではありません。このページを知ってからは嫌いになる一方です。しかし、この録音だけは例外です。今まで5,6種類の録音しか聴いていませんが、最も盛大で、最も個性の無い、この録音が大好きです。 その後、何を血迷ったか楽団にまで入ってしまった僕にとって、人生を変えたこの第四楽章は神の声に近い存在です。そして、神の声に人間である指揮者が個性を与える必要は無いのだと思います。」

最後にいろいろな演奏を聴き続けてきた人のたどり着いた枯れた境地といえるコメント。

「今回からのベートーヴェンの交響曲3曲に関しては、一曲選べば全てフルトヴェングラーになってしまうのですが、その他の演奏にも素晴らしいものがたくさんあります。最初に全曲を聴いたベーム・ウィーン交響楽団(FHILIPS)のモノラル盤、ベーム・ウィーンフィル(あまり評判の良くない全集の方)、朝比奈隆・大阪フィル(嘗てライヴで聴いた年末の演奏、特に第2楽章が素晴らしかった)、ジュリーニ・チェコフィル(NHK−FMで放送されたライヴ)等。近年は年末にテレビで放送されるN響の第九演奏会を毎回楽しみに聴いています。どの演奏からも何某かの楽しみを貰える曲になりました。」

そういえば、映画評論家の淀川さんは「けなさい」事で有名でした。それは、何でもかんでも無批判に褒めるというのではなく、どんなにつまらない映画であっても、その中から何らかの「良さ」を見いだそうとする映画への「愛」が根底にあっての評論でした。

「どの演奏からも何某かの楽しみを貰える曲になりました。」

枯れた境地です。

【リスニングルームの更新履歴】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

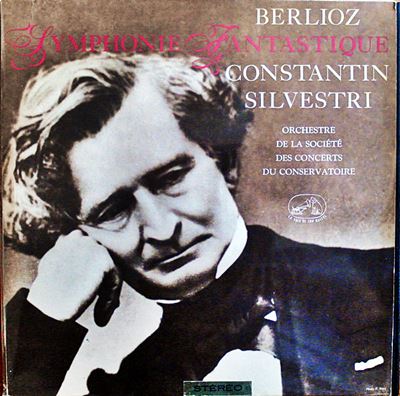

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)