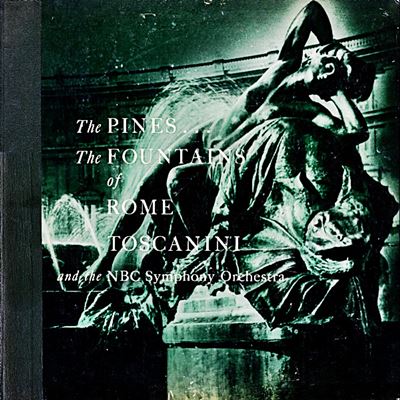

Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|レスピーギ:ローマの松

レスピーギ:ローマの松

トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1953年3月17日録音

Respighi:The Pines of Rome [1.The Pines of Villa Borghese]

Respighi:The Pines of Rome [2.Pines near a catacomb]

Respighi:The Pines of Rome [3.The Pines of the Janiculum]

Respighi:The Pines of Rome [4.The Pines of the Appian Way]

オーケストレーションの達人

聞こえるか、聞こえないかの微妙で繊細な響きから、おそらくは管弦楽曲史上最大の「ぶっちゃきサウンド」までを含んでいます。言ってみれば、マーラーの凶暴さとドビュッシーの繊細さが一つにまとまって、そして妙に高度なレベルで完成されています。

しかし、この作品、創作された年代を眺めてみると、色々な思いがわき上がってきます。

最初に作られたのが、「ローマの噴水」で1916年、次が「ローマの松」で1924年、そして「ローマの祭り」が1928年となっています。

要は後になるほど、「ぶっちゃき度」がアップしていき、最後の「ローマの祭り」の「主顕祭」ではピークに達します。そこには、最初に作られた「ローマの噴水」の繊細さはどこにもありません。

そのあまりの下品さに、これだけは録音しなかったカラヤンですが、分かるような気がします。

そう言えば、どこかの外来オケの指揮者がこんな事を言っていましたね。

「どんなにチンタラした演奏でも、最後にドカーンとぶっ放せば、日本の聴衆はそれだけでブラボーと叫んでくれる」

しかし、これは日本だけの現象ではないようです。

どうも最後がピアニッシモで終わる曲はプログラムにはかかりにくいようです。(例えば、ブラームスの3番。3楽章はあんなに有名なのに、他の3曲と比べると取り上げられる機会が大変少ないです。これは明らかに終楽章に責任があります)

この3部作の並びを見ていると、受けるためにはこうするしかないのよ!と言いたげなレスピーギの姿が想像されてしまいます。

それから、最後に余談ですが、レスピーギはローマ帝国の熱烈な賛美者だったそうです。この作品の変な魅力は、そういう超アナクロの時代劇が、最新のSFXを駆使して繰り広げられるような不思議なギャップにあることも事実です。

ちなみに彼は自分の作品にこんな解説をつけています。

第1楽章

ボルゲーゼ荘の松の木の下で子供たちが遊んでいる。子供たちは輪になって踊り、兵隊の真似をし、行進したり、戦争ごっこをする。子供たちは、自分たちの叫び声に酔い、大空の下で駆け回り、夕暮れに帰る燕のように群をなして退散して行く。情景が突然変わる。

第2楽章

カタコンバに入る道の両側に立ち並ぶ松の木かげ。墓地の奥底から悲しげな声が上って来て、荘重な聖歌のように拡がり、やがて神秘的に消えて行く。』

第3楽章

大気(風)がゆらいで走る。ジャニコロの丘の松が、清らかな月光に浮かび上がる。ナイチンゲールが鳴く。

第4楽章:

霧に包まれたアッピア街道の朝明け。高い松並木の陰に、静かな平原の景色が見える。突如として、多数の兵士の足音の響きが、絶え間無いリズムをとって聞えて来る。古代の栄光が詩人の幻想に蘇える。

ラッパの音がとどろき、太陽の光が射すとともに、執政官の軍隊が現われ、聖なる街道を行進して、首都へ凱旋していく。

これぞトスカニーニ&NBC交響楽団コンビの真骨頂

「トスカニーニは、レスピーギのローマの松と、メンデルゾーンのイタリアだけで歴史に名を残せるだろう。」なんて言葉を紹介しておきながら、全くのうっかりで大本命の53年盤をアップするのを忘れていました。さらに、ローマの噴水とローマの祭りもアップするのを忘れていました。いかんですね。さて、トスカニーニによるローマの松ですが、言うまでもなく「アッピア街道の松」の圧倒的な迫力にその魅力が集約されていることは当然です。しかし、それ以上に聞き落としてほしくないのは弱音部おける緊張感に満ちた凄味です。

下手なオケと指揮者にかかるとこういう弱音部はただ単に音量を落としているだけで、音楽のテンションまで下がってしまっています。ところが、トスカニーニとNBC交響楽団のような凄腕にかかると、音量は小さくなっても緊張感は全く途切れることなく、逆にその静けさの背後から「凄味」のようなモノさえ浮かび上がってきます。ですから、その弱音部が次第次第に盛り上がっていってオケが爆発してもそこには強い必然性が感じられます。おそらくは、この必然性がトータルとしてこの演奏にただようある種の上品さや気品のようなモノの下支えになっているのでしょう。

そして、これもまた忘れてならないのは、NBC交響楽団の鬼のようなアンサンブル能力もそれ自体が目的化しているのではなくて、その様なトスカニーニの意思を実現するための手段として奉仕していることです。その事が、もっとも強く感じ取れるのはローマの祭りにおける「主顕祭」の馬鹿騒ぎです。

あまりの下品さにあのカラヤンでさえ録音しなかったと噂される作品なのですが、しかし、こういう乱痴気騒ぎは例えばストラヴィンスキーのペトルーシュカ等にも聴くことができます。決して、このレスピーギの作品だけが取り立てて下品だというのは納得がいきません。しかし、ペトルーシュカでもそうですが、こういう作品はオケを完璧にコントロールして祭りの雑踏を表現しないと、本当にただの乱痴気騒ぎになってしまいます。おそらく、ローマの祭りの主顕祭がコントロールされた狂乱として表現されたのはこれが初めてでしょう。まさに恐るべしNBC交響楽団です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-07-24:a.mori

- 暑気払いで久しぶりに聴きました。JVCのヘッドフォン「HA?MX10?B]使用しました。

小生の好きな作品で、いろんな演奏聴きますが、録音の質を最早超越していると思います。ヘッドフォンで聴くとよく解かりますが、この録音は、当時の録音技術の集大成としても高く評価さ

れていると思います。録音スタッフもトスカニーニの期待に応える奮闘ぶりが十分に伺えます。

ライナー/シカゴ盤も素晴らしいですが、演奏の緊張感、迫力、一つ一つの楽器の音の聴こえ具合素晴らしいものです。アナログテープ録音の完成期の頂点の一つだと思います。

トスカニーニ/NBC盤がモノラル録音だと言うことで、最初から、聴く対象から外すのはもったいない気がします。よくもまあ、当時の録音技術でこれほどの名演奏を見事に収録したことだなあと感動します。

2022-12-14:コタロー

- 「アート・オブ・コンダクティング」という興味深いビデオがあります。世界の著名な指揮者の活躍ぶりが堪能できる貴重な作品です。

その中にトスカニーニの「ローマの松」の録音風景がが紹介されているのですが、エンディングのクライマックスでこんなエピソードが取り上げられています。

録音技師が「もうこれ以上音を大きくしたら、機械が壊してしまいます」と警告したのに対して、トスカニーニは「機械なんか壊してしまえ!」と応戦したというのです。

幸いにも機械は壊れることなく、無事にレコーディングは成功したのですが、トスカニーニの「熱量」の凄みが感じ取れるエピソードですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)