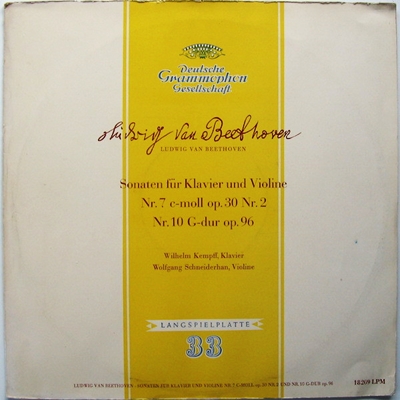

Home|シュナイダーハン(Wolfgang Schneiderhan)|ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第7番

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第7番

Vn:シュナイダーハン P:ケンプ 1952年9月録音

Beethoven:ヴァイオリンソナタ第7番 「第1楽章」

Beethoven:ヴァイオリンソナタ第7番 「第2楽章」

Beethoven:ヴァイオリンソナタ第7番 「第3楽章」

Beethoven:ヴァイオリンソナタ第7番 「第4楽章」

初期に集中するベートーベンのヴァイオリンソナタ

ピアノソナタはいうまでもなくチェロソナタにおいても、「後期」の素晴らしい作品を知っているだけに、この事実はちょっと残念なことです。

ベートーベンはヴァイオリンソナタを10曲残しているのですが、いくつかのグループに分けられます。

まずは「Op.12」として括られる1番から3番までの3曲のソナタです。この作品は、映画「アマデウス」で、すっかり悪人として定着してしまったサリエリに献呈されています。

いずれもモーツァルトの延長線上にある作品で、「ヴァイオリン助奏付きのピアノソナタ」という範疇を出るものではありません。しかし、その助奏は「かなり重要な助奏」になっており、とりわけ第3番の雄大な楽想は完全にモーツァルトの世界を乗り越えています。

また、この第3番のピアノパートがとてつもなく自由奔放であり、演奏者にかなりの困難を強いることでも有名です。

続いて、「Op.23」と「Op.24」の2曲です。この二つのソナタは当初はともに23番の作品番号で括られていたのですが、後に別々の作品番号が割り振られました。

ベートーベンという人は、同じ時期に全く性格の異なる作品を創作するということをよく行いましたが、ここでもその特徴がよくあらわれています。悲劇的であり内面的である4番に対して、「春」という愛称でよく知られる5番の方は伸びやかで外面的な明るさに満ちた作品となっています

次の6番から8番までのソナタは「Op.30」で括られます。この作品はロシア皇帝アレクサンドルからの注文で書かれたもので「アレキサンダー・ソナタ」と呼ばれています。

この3つのソナタにおいてベートーベンはモーツァルトの影響を完全に抜け出しています。そして、ヴァイオリンソナタにおけるヴァイオリンの復権を目指したのベートーベンの独自な世界はもう目前にまで迫っています。

特に第7番のソナタが持つ劇的な緊張感と緻密きわまる構成は今までのヴァイオリンソナタでは決して聞くことのできなかったスケールの大きさを感じさせてくれます。また、6番の第2楽章の美しいメロディも注目に値します。

そして、「クロイツェル」と呼ばれる、ヴァイオリンソナタの最高傑作ともいうべき第9番がその後に来ます。

「ほとんど協奏曲のように、極めて協奏風に書かれた、ヴァイオリン助奏付きのピアノソナタ」というのがこの作品に記されたベートーベン自身のコメントです。

ピアノとヴァイオリンという二つの楽器が自由奔放かつ華麗にファンタジーを歌い上げます。中期のベートーベンを特徴づける外へ向かってのエネルギーのほとばしりを至るところで感じ取ることができます。

ヴァイオリンソナタにおけるヴァイオリンの復権というベートーベンがこのジャンルにおいて目指したものはここで完成され、ロマン派以降のヴァイオリンソナタは全てこの延長線上において創作されることになります。

そして最後にポツンと創作されたような第10番のソナタがあります。

このソナタはコンサート用のプログラムとしてではなく、彼の有力なパトロンであったルドルフ大公のために作られた作品であるために、クロイツェルとは対照的なほどに柔和でくつろいだ作品となっています。

これはとんでもなく素晴らしい掘り出し物かも?

ベートーベンのヴァイオリンソナタといえば、オイストラフとオポーリンのコンビによる録音が長らくスタンダードの盤としての位置を占めていました。ですから、ユング君もそのセットは持っています。しかし、正直に告白しますと、その決定盤であるべきはずのセットを聞いて感心したことは一度もありませんでした。「堂々とした落ち着きと風格のある演奏」だとか、「深くて大きな演奏」だとか言われても、全10曲のどれを聴いても今ひとつピンとこないのです。ただし、この「ピンとこない」というのはオイストラフ&オポーリンのコンビに限った話ではなく、実は他の演奏家によるどの演奏を聴いても同じでした。

ですから、「ベートーベンもヴァイオリンソナタに関してはいまいちだね!」などと恐れ多いことをほざいていたのでした。>w< ) ナヌッ!

ところが、今回このシュナイダーハンとケンプによる演奏を聴いてみて、そう言う恐れ多い物言いは、「やはり」というか、「当然」と言うべきか、間違いであることを教えられました。なぜならば、今までは誰の演奏を聴いても感心させられることのなかった作品なのですが、この二人のコンビによる演奏には心底感心させられてしまったからです。

とにかくシュナイダーハンの音色が素晴らしいです。

やや細身かもしれませんが実に艶やかな美音を振りまいてくれます。さすがはウィーンフィル最高のコンマスと讃えられただけのことはあるウィーンの音色です。しかし、そのような美音を持っていながら決してそれにもたれかかることなく、できあがってくる音楽はガッシリとした構築性を堅持していることがさらにすごいのです。

とにかく美音にもたれかかって音楽が崩れると言うことは全くありません。それどころか、背筋をピシリと伸ばして、まなざしを常に遠くを見つめているような潔さが満ちています。それはたとえてみれば(かなりおかしな喩えですが・・・)、すごい美人でありながら、その美貌に決して甘えることなく黙々と仕事に励む女性を見る思いです。

そして、ケンプのピアノも派手さや鋭い切れ込みなどはありませんが、この上もなく深々とした響きは幻想的という言葉を使いたくなるほど魅力的です。ユング君は、ベートーベンのヴァイオリンソナタがこんなにも「美しく」響くのを初めて聞いたような気がします。

ケンプも未だに50代であり、シュナイダーハンもウィーンフィルのコンマスを辞任してソリストとしての活動を始めたばかりの頃です。二人の演奏家の全盛期とも言うべき時期になんという幸運な出会いがあったことでしょう。神に感謝あるのみです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-01-14:遠藤 徹

- 私は約50年前の学生時代に既にシュナイダーハンの演奏を最高評価し、来日東京公演はすべて聴いたという者です。

今回貴兄の書かれていることを読み、心底から嬉しく思っています。

シュナイダーハンの演奏の特徴について書かれていることはほとんどピッタリ私が感じているところと一つです。

お会いできるなら、お会いしてお話しし合いたいくらいです。

シュナイダーハンをこの上なく高く評価している私ですが、しかしバイオリンの多くの曲は共演者を必要としますから、共演者との関係で、同じバイオリニストの演奏に違いが出てきます。

私はスプリングソナタについては、ケンプとの共演が絶品だと思いますが、この第7番は、カルル・ゼーマンとのものが絶品だと感じています。それはそれぞれの作品の内容によって叙情性豊かに演奏する方が相応しいか、強靱な意志性を貫く方が相応しいかということが分かれると思うからです。第7番は後者に属すと思えます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)