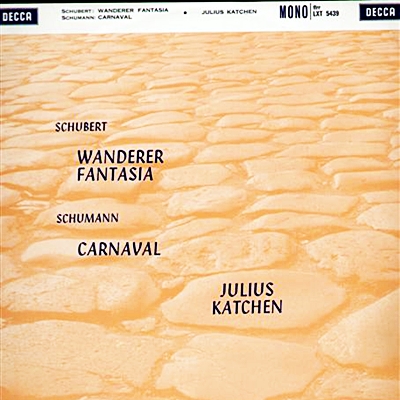

Home|カッチェン(Julius Katchen)|シューベルト:さすらい人幻想曲 ハ長調, D760(Schubert:Wanderer-fantasie in C major, D.760)

シューベルト:さすらい人幻想曲 ハ長調, D760(Schubert:Wanderer-fantasie in C major, D.760)

(P)ジュリアス・カッチェン 1956年12月3日~4日&1957年1月28日録音(Julius Katchen:Recorded on December 3-4, 1956 & January 28, 1957)

Schubert:Wanderer-fantasie in C major, D.760 [1.Allegro con fuoco ma non troppo]

Schubert:Wanderer-fantasie in C major, D.760 [2.Adagio]

Schubert:Wanderer-fantasie in C major, D.760 [3.Presto]

Schubert:Wanderer-fantasie in C major, D.760 [4.Allegro]

シューベルトならではの個性が輝く作品

まずは、異形の側面からいうと、まず何よりも演奏者に対してかなり難しい技術を要求するということです。シューベルトのピアノ作品の多くは家庭で穏やかに演奏することを目的としたものが多いので、額にしわを寄せなければ弾きこなせない作品というのはシューベルトにとってはかなり特殊な部類に属すると言わざるを得ません。

伝えられた話によるとシューベルト自身もこの作品を弾きこなせなかったらしくて、「こんな曲は悪魔にでも弾かせろ」と叫んだということです。

逆にシューベルトらしいのは聞いてもらえばすぐにわかることなのですが、いかにも彼らしい美しくて愛らしいメロディがちりばめられていることです。さらに、いかにもシューベルトを思わせるピアの響きも多彩で変化に富んでいます。

また、この作品は単一の音楽として演奏されるのですが、構成的に見れば以下のような4楽章構成のソナタになっているということもよく指摘されます。

- 第1楽章:Allegro con fuoco ma non troppo

- 第2楽章:Adagio

- 第3楽章:Presto

- 第4楽章:Allegro

ただし、第1楽章にあたる部分は再現部が省略されていますから、シューベルトはソナタ形式よりは作品全体の統一感を優先しものとも考えられます。

第2楽章には「さすらい人」の主題が使われているので、一般的にこの作品が「さすらい人幻想曲」呼ばれるわけです。いわゆる変奏曲形式の楽章なのですが、演奏する側にとってはかなり大変な思いをさせられる楽章でもあります。

そして、第3楽章はスケルツォ楽章であり、最終楽章にフーガが用いられているのはベートーベンへのオマージュだったと考えられます。

ということで、ソナタ形式としてみても随分と変わった構成であり、その意味ではやはりシューベルトならではの個性が輝く作品とみるのが妥当なのでしょう。

知的なブルドーザー

カッチェンは音楽的にはサラブレッドとも言うべき環境の中で育ちました。一族の大部分が音楽の先生や演奏家であり、弁護士だった父もアマチュアの域を超えるほどのヴァイオリニストだったそうです。そんな環境の中で、ピアニストだった祖母がカッチェンにピアノを教え、音楽院の先生だった祖父が理論を教えたそうです。

おかげで、わずか10歳でモーツァルトのピアノ協奏曲第20番を演奏会で弾いてデビューするという早熟の天才でした。

まあ、ここまではこの世界ではよくある話です。驚きのはここからです。

弁護士だったカッチェンの父は正規の教育をきちんを受けるべきだという信念を持っていたようで、彼はその父の信念に沿って音楽学校には進まず、普通の高校からHaverford Collegeへ進学します。専攻は哲学と英米文学だったようで、彼はこのカレッジの4年の過程を3年で終えて、なおかつ首席だったそうです。当然その間はピアニストとしての活動は一切行わなかったのですが、「知的好奇心を育ててくれたことで、レパートリーとしてより精神的な面でチャレンジングな作品への関心を持つようになった」と彼は肯定的に語っています。

また、子供時代のカッチェンは水泳選手や卓球選手として活躍し、家でピアノの練習をしていないときは庭で野球をするのが大好きだったそうです。昨今のステージママが聞けば卒倒しそうな話ですが、彼は平気でボール運動を楽しんでいたようです。

このことが彼の常人とは思えないパワフルな演奏活動の基礎を築いたと言えそうです。

カッチェンと言えば、「知的なブルドーザー」と言われることがよくあります。

彼の音楽に対するアプローチは感性よりは理詰めの知的な構成を特徴としていました。しかし、そう言うアプローチから想像されるようなか弱さは微塵もなかったのがカッチェンというピアニストの特徴でした。

タッチは力強くクリアで、音量もたっぷりある聞き映えのするピアニストだったようです。この特徴は彼がどの様な作品に足しても貫き通したスタイルでした。

まさに、感じるのではなく考え、その上でその音楽の魂を突き詰めるタイプの典型とも言うべき存在でした。

さらに凄いのはそのスタミナで、彼は1日12時間の練習を平然と続けたそうです。

コンサートにおいてもベートーヴェンの第3番にラフマニノフの第2番、さらにブラームスの第2番の3つのピアノ協奏曲を一気に演奏したり、シューベルトのピアノソナタ第21番、ベートーヴェンのディアベリ変奏曲を弾いた後でアンコールとしてベートーヴェンの熱情ソナタ全楽章を演奏する・・・なんて言うことをちょくちょくやったようです。

聴衆は大喜びか、吐き気がしたかのどちらかでしょうが、まあすさまじいスタミナです。

そんな超人ピアニストだったカッチェンだったのですが、わずか42歳で肺ガンのためにこの世を去ってしまいます。しかし、それでも多くの人は「1度の人生でその3倍の人生を生きた」と評したのでした。

ということをまさに表している。彼が4月に亡くなった時、カッチェンは42歳ではなく、126歳だったんだ。」と語ったほどです。

歴史にイフはありませんが、彼がもう少し長く活動を続ける事が出来ていれば、ピアニスト業界の絵地図も随分変わったものになったことでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

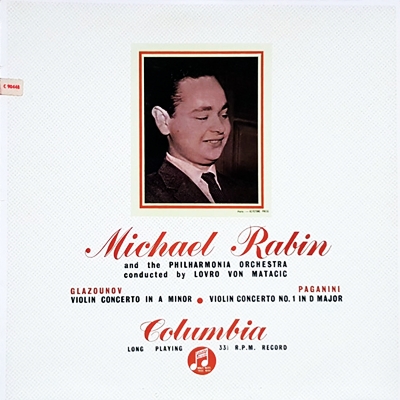

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)