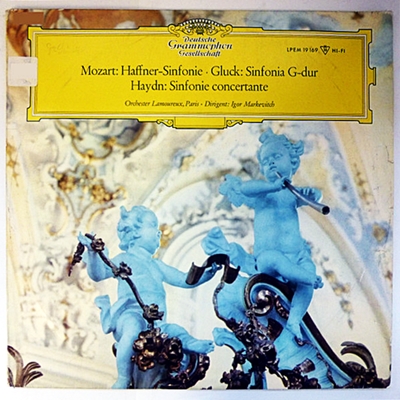

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|グルック:シンフォニア ト長調(Gluck:Sinfonia in G major)

グルック:シンフォニア ト長調(Gluck:Sinfonia in G major)

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1958年6月11日録音(Igor Markevitch:Orchestre Des Concerts Lamoureux Recorded on june 11, 1958)

Gluck:Sinfonia in G major [1.Allegro]

Gluck:Sinfonia in G major [2.Andante]

Gluck:Sinfonia in G major [3.Allegro]

交響曲の産声

と言っても、それがどうしたと思われる方が少なくないと思うのですが、サンマルティーニはオペラから派生した演奏会用の楽曲としての「シンフォニア」というジャンルを切り開いた人物なのです。そして、この「シンフォニア」というスタイルに最も強く影響を受けたのはハイドンで、彼はこの可愛らしい演奏会用の器楽曲を「交響曲(シンフォニー)」へと仕上げていくのです。

つまりは、シンフォニアとは「交響曲の産声」とも言うべきスタイルと言えるのです。

グルックはハイドンと較べれば一世代前になるのですが、師であるサンマルティーニと同様にオペラを中心に活躍しながらも、時には演奏会用のシンフォニアも幾つか残したようなのです。

ただし、今に至るも彼の器楽曲はあまり研究が為されていないようで、オペラに関しては43作のオペラを残している事は分かっているのですが、彼がどれほどのシンフォニアを作曲したのかはよく分からないようです。

一応目安とされるのは、ベルギーの音楽学者であったアルフレッド・ヴォトケンヌが整理したもので、ヴォトケンヌ番号なるものがつけられているようです。ただし、その番号はかなり不十分なもののようで未だ議論は尽きないようです。

ちなみに、ミヒ・ガイックが録音した「グルック:シンフォニア集」には以下の作品んが収録されているようです。

- 交響曲 ト長調「ヴァイマール」 Wq. deest, Chen G3

- 協奏交響曲 ニ長調 Wq. deest, Chen D6

- 交響曲 イ長調「レーゲンスブルク」 Wq. deest, Chen A1

- 交響曲 ヘ長調 Wq. 165.5, Chen F1

- 交響曲 ニ長調 Wq. 165.2, Chen D2

この中には、ヴォトケンヌが整理したシンフォニアには含まれていない作品もあるようです。

信頼していい指揮者

鳥類には「刷り込み」という習性があることはよく知られています。卵から孵化したときにはじめて見た相手を親だと思ってしまう習性です。ただし、これとよく似たことが人間にもあってこの「刷り込み」という言葉はよく使われます。

そう言う人間の「刷り込み」の一つの典型がクラシック音楽の世界にもあります。

それは、初めて接した作品を聞いたときに、その演奏をもってその作品のスタンダードだと認識してしまうことです。

ただし、熱心にあれこれの演奏や録音を聞いているうちにその「刷り込み」がどうやらおかしいと言うことに気づいて、そのスタンダードの変更を迫られることも良くあることです。もう少し正確に言えば、ストライクゾーンがより広くなると言っていいかもしれません。

ただし、当初のスタンダードがかなり特異だった場合には、そこに至るまでは随分と時と手間がかかります。

ですから、私も良く「面白い演奏ではあるけれども、一番最初には聞いてはいけない演奏」などと言う表現をよく使ってきました。

しかし、ここでマルケヴィッチが取り上げているグノーの交響曲第やグルックのシンフォニアみたいな作品になると、ほとんどの人はこれがファースト・コンタクトと言うことになるでしょう。私もそうでした、

そして、その時に刷り込まれた印象を覆すほどの出会いはほとんどないでしょう。

ですから、グノーやグルックのこれらの作品はこの演奏がスタンダードとして定着することになるのでしょう。

しかしながら、そのあたりの危惧は、指揮者がマルケヴィッチであればそれほどの懸念はないはずです。

そう言えば、以前にベルワルドの交響曲を幾つか紹介したのですが、その時に以下のように書いていました。ベルワルドもまたかなりマイナーな存在です。

このベルワルドに関して言えば、マルケヴィッチの録音はまさにスタンダードと言っていいほどに信頼できる演奏であり、その音楽を力強く歌わせるスタイルはベルワルドの持つ魅力を存分に味合わせてくれます。

マルケヴィッチはしっとりとした歌の部分であってもそう言う甘さに寄りかかることはありませんし、音楽が大きく盛り上がっていく場面でもその盛りあげ方は実に自然であざとさというものが全くありません。そして、作品全体への目配りも万全で、聞き終われば「そうだったのか」という不思議な納得感を聞き手に与えてくれます。

まあ、そのあたりはベースが「作曲家」であることが大きく寄与しているのでしょう。

おそらく、これと同じ事がこの極めてマイナーな作品にもあてはまることでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)