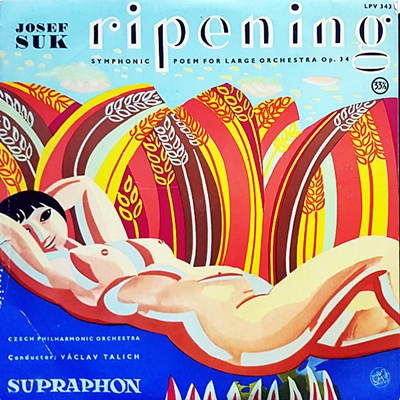

Home|ターリッヒ(Vaclav Talich)|スーク:交響詩「人生の実り」Op.34(Suk:The Ripening Op.34)

スーク:交響詩「人生の実り」Op.34(Suk:The Ripening Op.34)

ヴァーツラフ・ターリヒ指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1954年9月7日録音録音(Vaclav Talich:Czech Philharmonic Recorded on September 7, 1954)

Suk:The Ripening Op.34

愛しながらも訣別を宣言した

ちなみに、その作曲家のスークの妻はドヴォルザークの娘のオティーリエですから、チェコの音楽界においてはまさにサラブレッドの血統といえるのかもしれません。

しかし、日本でスークの作品がコンサートのプログラムにのっているのはほとんど見たことがありません。コンサートに行くと入り口でどさっとチラシを渡されるのですが(私は随分前からお断りしています)、そう言うチラシの中にも彼の作品を見かけたことはほとんどなかったように記憶しています。

スークの作品はその血筋から想像されるような民族的な佇まいは希薄です。確かに、義父に当たるドヴォルザークからは強い影響を受けているのですが、その影響はドヴォルザークがブラームスから学んだところの古典的な基礎であって、民族主義的な方向性は余り受け継いでいないようです。さらに、彼の音楽はそう言う古典的な佇まいからも少しずつ離れていき、マーラーやリヒャルト・シュトラウス、ドビュッシー等からの影響が色濃く見られるようになっていきます。そして、さらには複雑な半音階的手法から複調や無調に近い晦渋な作風に変化していきます。

ここで紹介している交響詩「人生の実り」は明らかにマーラーからの影響が感じ取れます。

作曲の切っ掛けは尊敬すべき義父のドヴォルザークと最愛の妻が同時に亡くなったことです。そして、その精神的傷手から漸く立ち直って書き上げたのがこの「人生の実り」です。二人が亡くなったのは1904年、この作品が初演されたのが1917年ですから、その13年の時の流れの中にどのような思いがあったのかは想像を絶します。

しかし、その間に彼はドヴォルザークからの影響を抜け出してその作風を大きく変えていきます。

驚くのはその編成の大きさです。大編成のオーケストラにパンダ(6名のトランペット)、そして女声合唱が加わります。そして、単一楽章の交響詩なのに演奏時間は約40分という長大さです。

まさにマーラーを思わせるのですが、音楽は複雑ではあってもマーラーの様な毒気は希薄です。

作品全体は「1.誕生(知り合うこと)、2.若いとき、3.愛、4.痛み 5.死 6.勝利」というストーリーが設定されていますから、分かりやすいと言えば実に分かりやすい音楽です。

その分かりやすさと毒気のなさが不満と言えば不満かもしれませんが、それ故にこの40分にもなろうかという長大な交響詩をそれほどの困難もなく聞き通せることも事実です。

それからもう一つ指摘しておきたいのは、若い頃は本当にドヴォルザークそっくりの音楽を書いていたのですが(例えば、弦楽セレナーデ)、ドヴォルザークの死によって彼は作風を大きく変えていきます。

その典型の一つがこの「人生の実り」なのですが、そこには偉大な義父を持つ事へのプレッシャーの大きさみたいなものも感じざるを得ないのです。

その意味では、これはそのような大きな存在にたいして、愛しながらも訣別を宣言したような音楽だったのかもしれません。

なかなか一筋縄ではいかない

ターリッヒにとってスークの作品は大きな意味を持っています。彼の音楽家としてのキャリアはベルリン・フィルのヴァイオリニストとしてスタートしています。そして、後にコンサート・マスターに就任し、さらにはそこでアルトゥール・ニキシュとであい、その指揮に魅了されて指揮者を目指します。

そして、指揮者としての大きな転換点となったのが、1918年にチェコ・フィルを指揮した「スークの夕べ」の大成功でした。彼は、この成功によってその翌年にチェコ・フィルの首席指揮者に就任し、指揮者としてのキャリアを本格的にスタートするようになるのです。

そして、この経歴から見えてくるのは、ターリッヒという指揮者の骨格となっているのがニキッシュから受け継いだドイツ正統派の音楽であり、その骨格の上にチェコの民族性を纏うというのが彼の特徴となっているということです

もちろん、そう言う言い方はあまりに図式的にすぎるといわれるかもしれませんが、結果としてどの作品を演奏してもその作品が持っている形式やスタイルを損なうことはなく、さらに、ドヴォルザークやスメタナ、スークのような母国の作曲家の作品に対しては、そこへチェコの土の薫りを纏わせるというターリッヒの持ち味を理解する上ではそれほど誤ってはいないように思います。

例えば、スークの交響詩「人生の実り」のような巨大な作品を相手にするときには、その複雑なスコアを見事に捌ききっています。あの作品は楽器編成が巨大なだけでなく、強弱の指定などは入念に書き込まれています。おそらく、そう言う細かい指示を適切にオケに伝えてコントロールしないと、スークがいだいていたであろう感情の渦巻きは聞き手には伝わらないでしょう。

それは、民族的感情だけでは処理しきれない部分であり、疑いもなくニキッシュから受け継いだ遺伝子が大きな役割をはたしています。

それに対して、同じくスークの管弦楽組曲「おとぎ話」等では、民族的情緒に溢れた美しい世界を見事に描き出していて、それはニキッシュからの遺伝子だけでは為し得ない世界です。

ただし、ターリッヒと言う指揮者も他の偉大な指揮者と同様に一筋縄ではいかないのは、そう言う幾つかの要素を秘めながら、そう言う幾つかの要素が混じり合うのではなくて、時にはある側面が突出した演奏が表れることです。

例えば、1954年に録音したドヴォルザークの「新世界より」では民族への誇りに満ちた熱い演奏を繰り広げて、その民族性という一点に集中して音楽を作りあげていました。逆に、1951年の同じドヴォルザークの「弦楽のためのセレナーデ」では、驚くほどスッキリとした佇まいで全体を構成していました。

そして、さらに年を経るにつれて、時代の流れとなりつつあった即物主義的な潮流への目配りも垣間見えるようになってくる面も見えたりもするのですが、それでもそう言う渦に安直に巻き込まれることはありませんでした。

「なかなか一筋縄ではいかない」

これこそが偉大だといわれる指揮者の最低限の必須条件なのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)