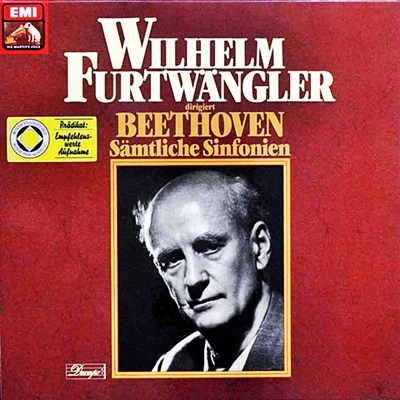

Home|フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)|ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調, Op.36

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調, Op.36

フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1948年10月3日録音

Beethoven:Symphony No.2 in D major , Op.36 [1.Adagio Molto; Allegro Con Brio]

Beethoven:Symphony No.2 in D major , Op.36 [2.Larghetto]

Beethoven:Symphony No.2 in D major , Op.36 [3.Scherzo]

Beethoven:Symphony No.2 in D major , Op.36 [4.Allegro Molto]

ベートーベンの緩徐楽章は美しい。

確かにベートーベンが最もベートーベンらしいのは驀進するベートーベンです。

交響曲の5番やピアノソナタの熱情などがその典型でしょうか。

しかし、瞑想的で幻想性あふれる音楽もまたベートーベンを構成する重要な部分です。

思いつくままに数え上げても、ピアノコンチェルト3番の2楽章、交響曲9番の3楽章、ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス、ヴァイオリンソナタのスプリング、そしてピアノソナタ、ハンマークラヴィーアの第3楽章。

そう言う美しい緩徐楽章のなかでもとびきり美しい音楽が聞けるのが、交響曲第2番の第2楽章です。

ベートーベンの交響曲は音楽史上、不滅の作品と言われます。しかし、初期の1番・2番はどうしても影が薄いのが事実です。

それは3番「エロイカ」において音楽史上の奇跡と呼ばれるような一大飛躍をとげたからであり、それ以後の作品と比べれば確かに大きな落差は否めません。しかし、ハイドンからモーツァルトへと引き継がれてきた交響曲の系譜のなかにおいてみると両方とも実に立派な交響曲です。

交響曲の1番は疑いもなくジュピターの延長線上にありますし、この第2番の交響曲はその流れのなかでベートーベン独自の世界があらわれつつあります。

特に2番では第1楽章の冒頭に長い序奏を持つようになり、それが深い感情を表出するようになるのは後年のベートーベンの一つの特徴となっています。また、第3楽章はメヌエットからスケルツォへと変貌を遂げていますが、これもベートーベンの交響曲を特徴づけるものです。

そして何よりも第2楽章の緩徐楽章で聞ける美しいロマン性は一番では聞けなかったものです。

しかし、それでも3番とそれ以降の作品と併置されると影が薄くなってしまうのがこれらの作品の不幸です。第2楽章で聞けるこの美しい音楽が、影の薄さ故に多くの人の耳に触れないとすれば実に残念なことです。

後期の作品に聞ける深い瞑想性と比べれば甘さがあるのは否定できませんが、そう言う甘さも時に心地よく耳に響きます。

もっと聞かれてしかるべき作品だと思います。

残念な話

昔の指揮者というのは「何でもかんでも振らせていただきます!」という万能タイプというか、便利屋タイプというか、そういう人はほとんどいませんでした。その中でも、クナッパーツブッシュやフルトヴェングラーはとりわけレパートリーが狭い人でした。クナなどは、ワーグナーとブルックナー、さらにベートーベンとブラームスあたりで「終わり!」みたいな感じです。もちろん、バッハやハイドンなどにも優れた演奏は残していますが、それらはあくまでも片手間の「手すさび」みたいなもので、彼の興味はほとんど最初の二人、ワーグナーとブルックナーだけに集中していたように見えます。

フルヴェンはそれと比べればもう少しはましですが、それでも「限られた作曲家の限られた作品」しか取り上げませんでした。フルトヴェングラーの棒になる演奏をたくさん聴きたいという私のような人間にとっては、「限られた作曲家」しか取り上げなかったというのは少しは我慢はできるのですが(;^_^A、「限られた作品」しか取り上げなかったというのが実に困った(?)話なのです。

例えば、彼にとっては最も中心的なレパートリーであったはずのベートーベンの交響曲でさえ、2番と8番に関してはあまり取り上げることはなかったのです。

おかげで、2番に関しては、この貧弱な録音が巨匠が残した唯一の録音ということになってしまっているのです。8番に関しても、世間一般に広く流通しているのは録音状況があまり芳しくないストックホルム盤です。ただし、8番に関しては、ザルツブルグ音楽祭でのライブ(1954. 8.30)やベルリンフィルとのライブ(1953. 4.14)などがその後に発掘されて、いささか状況は好転したのですが、2番に関しては状況は絶望的です。

実に残念な話ではありますが、「あと2番と8番を録音すれば「全集」として完成するから何とか頑張ろう!」などというような発想はLPが広く普及してからの時代のものなのでしょう。

貧弱なものであっても、一つは残っていたことに感謝すべきなのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2011-12-20:ベートーベン大好き

- ホントに、ホントに!(笑)ユングさんのおっしゃるとおり!音の悪さにびっくりしました!!

が、聴いているうちにだんだん笑みがこぼれてしまい、ひとりでにんまりです。

何故かはるか昔のSP盤を聴いている気分になってホンワカしてしまいました。

昨今追求される<クリア>にはない温かさがあって、これはこれで私はだいすきです。

フルヴェンは向こうで嫌がっているかもしれませんね・・(^^)

2014-06-05:オオウミガラス

- 田園なんかより2番のほうがフルトヴェングラーとっては演奏しやすそうですけどね。3楽章のトリオで合奏の乱れるところがライブっぽくていいですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)