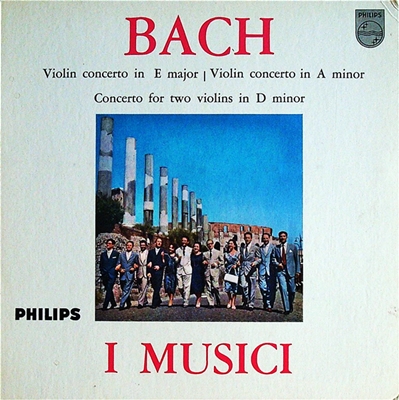

Home|フェリックス・アーヨ(Felix Ayo)|バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043

(Vn)フェリックス・アーヨ:(Vn)ロベルト・ミケルッチ イ・ムジチ合奏団 1958年録音

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [1.Vivace]

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [2.Largo, ma non tanto]

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [3.Allegro]

3曲しか残っていないのが本当に残念です。

勤勉で多作であったバッハのことを考えれば、一つのジャンルに3曲というのはいかにも少ない数ですがそれには理由があります。

バッハの世俗器楽作品はほとんどケーテン時代に集中しています。

ケーテン宮廷が属していたカルヴァン派は、教会音楽をほとんど重視していなかったことがその原因です。世俗カンタータや平均率クラヴィーア曲集第1巻に代表されるクラヴィーア作品、ヴァイオリンやチェロのための無伴奏作品、ブランデンブルグ協奏曲など、めぼしい世俗作品はこの時期に集中しています。そして、このヴァイオリン協奏曲も例外でなく、3曲ともにケーテン時代の作品です。

ケーテン宮廷の主であるレオポルド侯爵は大変な音楽愛好家であり、自らも巧みにヴィオラ・ダ・ガンバを演奏したと言われています。また、プロイセンの宮廷楽団が政策の変更で解散されたときに、優秀な楽員をごっそりと引き抜いて自らの楽団のレベルを向上させたりもした人物です。

バッハはその様な恵まれた環境と優れた楽団をバックに、次々と意欲的で斬新な作品を書き続けました。

ところが、どういう理由によるのか、大量に作曲されたこれらの作品群はその相当数が失われてしまったのです。現存している作品群を見るとその損失にはため息が出ます。

ヴァイオリン協奏曲も実際はかなりの数が作曲されたようなですが、その大多数が失われてしまったようです。ですから、バッハはこのジャンルの作品を3曲しか書かなかったのではなく、3曲しか残らなかったというのが正確なところです。

もし、それらが失われることなく現在まで引き継がれていたなら、私たちの日曜日の朝はもっと幸福なものになったでしょうから、実に残念の限りです。

時にはこういうバッハもいいのかもしれません

1958年の録音ですから、まさにヴィヴァルディの「四季」が空前の大ヒットをかっ飛ばしたのとほぼ同じ時期の録音です。それから、もう一つ驚いたのは、この中古レコードのライナーノートに、イ・ムジチ合奏団は1955年にモノラルで「四季」を録音していて、そちらはあまり話題にならなかったと書かれていたことです。私も、あの有名すぎるほどに有名な「四季」の録音の前にモノラル録音が存在していたなどとは全く知りませんでした。

おそらく、それほどにクラシック音楽オタクからはイ・ムジチの「四季」は敬遠されていると言うことです。今はそれほどではないでしょうが、イ・ムジチの「四季」なんてのは「聞かない」事がオタクとしての矜恃みたいに思われているときがありましたからね。(^^;

ただし、それには理由がないわけではありませんでした。それは、彼らの58年録音の「四季」は、まさに大甘の大トロとも言うべき演奏だったからで、それは潔癖なクラシック音楽の愛好家からは「下品」にすぎると思われたからです。しかし、その演奏こそが、日頃はクラシック音楽などはほとんど聴かない層に大いに好まれたポイントなので、その反発はより一層大きくなったのでした。

しかし、音楽というのは聴いて修行をするものではなくて、その美しさに酔いしれるものであるならば、演奏様式がどうのこうのなどという話は二の次、三の次です。

実際、時代はこの辺りから「カラヤンの時代」になっていきます。ベルリンフィルの合奏能力を徹底的に活用して、この上もなく優美な響きと旋律ラインを描き出す「カラヤン美学」は、多くのオタクたちがどれほど否定しても、その向こう側にいる普通の音楽愛好家たちは指示しました。そして、カラヤンが亡くなってから40年近い時間が経過しても、未だにカラヤンの録音は多くの人に聴き継がれています。そして、それはまたイ・ムジチの「四季」に関しても同様です。

ただし、それがヴィヴァルディではなくてバッハならなどうなのよ、と言う声が聞こえてきそうなのがこの録音です。

今となってっは信じがたいほどの大トロのバッハです。小規模な編成でありながも、分厚い低声部を土台にして、優美きわまるアーヨのヴァイオリンが歌いまくります。協奏曲第2番のアダージョ楽章などは、まるでロマン派の小品のごとしです。

また、映画「愛は静けさの中に」で使われた「2つのヴァイオリンのための協奏曲」のラルゴ楽章は「仲睦まじい姉妹の語らい」等と言われるのですが、このアーヨとミケルッチとの掛け合いはまさに映画の中で使われたように「愛する二人の語らい」のように聞こえます。

もちろん、それぞれの旋律ラインを均等にならし、独奏楽器もシャープに描き出していく演奏も魅力的ですが、時にはこういうバッハもいいのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-02-23:joshua

- 今回、イムジチの四季を紹介頂いて、改めて55年録音、60年代のミケルッチ独奏版、そして四季の元祖、51年ミュンヒンガー指揮・バルヒェット独奏へと遡りました。ミュンヒンガーはフルヴェンの後継者に見立てられたほどの人物ですが、wikiでの演奏評を見ていると、「何もかもが異常、少しも楽しそうでない、不思議なことにそのためか何度も聞きなおしてしまった」なんて四季は評されていました。どこがどうなんだ?と思い、聴きたくなった訳ですが、腑に落ちました。イタリア風のカンタビレはどこ吹く風、伴奏は律儀にリズムを刻み、克明なヴァイオリン(本サイトにある58年クロツィンガーもそうだが、51年のバルヒェットは精緻の極みで驚愕物)が織り上げていく。ドイツらしさ、ってこんなものかもしれません。イタリア音楽vivaldiをドイツの指揮者がドイツのオケを振ると、こうなるのは面白い現象ですし、ドイツ人が誠実あるいは直情径行なら、それが地で出た演奏です。音楽に国境は無いという人がいます。器楽はその色彩が濃いですが、聴き方によっては国境が見え隠れします。

さて、イムジチが本家本元のイタリアでなしに、北国のバッハを弾いています。ミュンヒンガーの逆のパターンです。これがまた、ミュンヒンガーと好対照です。共通点は、おのれの感じたままに素直に表現していることです。それが、右や左に傾きやすい人には、どうのこうの言いたくなるんでしょう。要するにパーシャルなんです。

イムジチは2回に渡って取り組んだブランデンブルグも聴きましたが、いいですねえ。

そういや間にあるスイスのルツェルンでシュナイダハンが録った四季なんてのも、YUNGさん、アップしてもらってます。楽しんでも(楽しまなくても)聞き手が一定存在する(と確信する)限り表現の自由はありかな、とミッシャ・エルマンも考えたのかもしれません。

2022-02-23:はい、どーん

- 重厚なバッハのなかでも比較的気軽に聞けるのがこの三つと、ブランデンブルク協奏曲集だと思います。イムジチの演奏を愛聴しています。

解釈が正しいかどうかは、知りません。誰も音楽に正しさを求めてはいないと思います。イムジチの演奏にはこぼれるような笑いがあり、この曲の解釈としてはこれが正しいと思います。

個人的に気分が重苦しいとき、バッハのコンチェルトを聞いて救われたと思うことが何度かありました。私にとってこの曲は、あくまでも楽しく明るいものでなくてはなりません。アーヨが参加したこの盤が最高です。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)