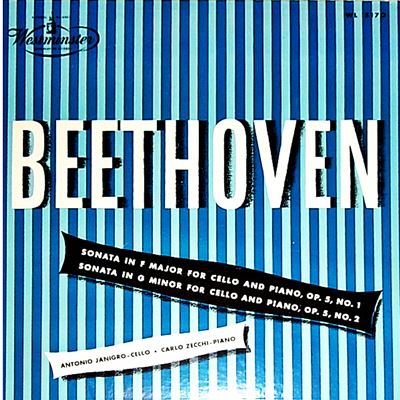

Home|アントニオ・ヤニグロ(Antonio Janigro)|ベートーベン:チェロソナタ第2番 ト短調 Op.5-2

ベートーベン:チェロソナタ第2番 ト短調 Op.5-2

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)カルロ・ゼッキ 1952年録音

Beethoven:Cello Sonata No.2 in G minor, Op.5 No.2 [1.Adagio sostenuto ed espressivo - 2.Allegro molto piu tosto presto]

Beethoven:Cello Sonata No.2 in G minor, Op.5 No.2 [3.Rondo. Allegro]

チェロの新約聖書

例えば、モーツァルトはチェロを独奏楽器とした作品は一つも残していません。これは、チェロを飯の種にする演奏家にとってはかえすがえすも残念なことでしょう。

そんな中で、ベートーベンが5つのチェロソナタを残してくれたことは、バッハの6つの無伴奏組曲とならんで、チェリストに対する福音となっています。

また、ベートーベンのチェロソナタはベートーベンの初期に2つ、中期に1つ、そして後期に2つという具合に、その全生涯にわたって実にバランスよく作曲されたために、1番から順番に5番まで聞き通すと、ベートーベンという偉大な音楽家の歩んだ道をミニチュアを見るように俯瞰できるという「特典」がついてきます。(^^)

俗な言い方になりますが、バッハの無伴奏組曲がチェロの旧約聖書とするなら、ベートーベンのチェロソナタは新約聖書と言っていい存在です。

(1)二つのチェロソナタ 作品5

1796年にベルリンで完成されたこの二つのソナタは、プロイセン国王フリードリヒを念頭に置いて作曲されたと言われています。

よく知られているように、フリードリヒはチェロの名手として知られており、この二つのソナタを献呈する事によって何らかの利益と保証を得ようとしたようです。

初演は宮廷楽団の首席チェリストだったデュポールとベートーベン自身によって国王の前で行われました。

この二つのソナタは、明るくて快活な第1番、感傷的な第2番というように性格的には対照的ですが、ともに長大な序奏部を持っていて、そこでたっぷりとチェロに歌わせるようになっているところは、明らかにフリードリヒを意識した作りになっています。

また、至る所に華やかなピアノのパッセージが鏤められていることも、国王のまでベートーベン自身がピアニストとして演奏することを十分に意識したものだと思われます。

(2)チェロソナタ第3番 作品69

ベートーベンのチェロソナタの中では最もよく知られている作品です。

傑作の森と言われるベートーベン中期を代表するソナタだといえます。第1楽章冒頭の、チェロに相応しいのびのびとしたメロディを聞くだけで思わず引き寄せられるような魅力を内包しています。

全体としてみると、チェロはかなり広い音域にわたって活躍し、とりわけ高音域を自由に駆使することによってピアノと同等に渡り合う地位を獲得しています。

この作品は、ベートーベンの支援者であったグライヘンシュタイン男爵に献呈されています。

当初、男爵にはピアノ協奏曲第4番を献呈するつもりだったのが、ルドルフ大公に献呈してしまったので、かわりにチェロの名手でもあった男爵のためにこの作品を書いたと言われています。

(3)二つのチェロソナタ 作品102

ベートーベンの後期を特徴づける幻想的な雰囲気がこの二つのソナタにもあふれています。

とりわけ、第5番のソナタは第2楽章に長大なアダージョを配して、深い宗教的な感情をたたえています。

この作品は、ラズモフスキー家の弦楽四重奏団のチェロ奏者であったリンケのために書かれ、エルデーディ伯爵夫人に献呈されています。

伯爵夫人はベートーベンの良き理解者であり、私生活上の煩わしい出来事に対しても良き相談相手としてあれこれと尽力してくれた人物でした。

リンケと伯爵夫人の関係については諸説があるようですが、ピアノの名手でもあった伯爵夫人がリンケとともに演奏が楽しめるようにと、夫人への感謝の意味をこめて作曲したと言われています。

豪快で自由闊達な姿が刻み込まれている

ヤニグロのチェロ・ソナタと言えば1964年にイエルク・デムスと組んで録音した全集の方にしか注目は集まりません。しかし、ヤニグロにはもう一つ50年代の初めにカルロ・ゼッキとくんで録音した全集の録音があります。しかしながら、デムスとの録音はステレオであり、それに対してゼッキノ方はモノラル録音ですから、どうしても古い方の録音は忘れ去られる運命にあります。何しろ、未だに、SP盤どころか、モノラル録音と言うだけで「聞く対象」から外してしまう人がいるほどなのですから、それも仕方がないことなのかもしれません。

しかし、私のように歴史的録音をメインに追いかけているものからすれば、それは実に勿体ない話なのです。

例えば、この50年代の初めにゼッキと組んで録音した全集なのですが、こういう二重奏のような音楽だとモノラルと言うことはステレオにたいしてそれほどのデメリットにはなりません。もちろん、世の中には「音場感」を重視する人もいますから、そう言う人にとってはモノラ宇録音は対象外となるのかもしれませんが、楽器の響きを聞きたい人にとっては全く問題を感じさせないほどに優秀なモノラル録音なのです。

さらに言えば、ヤニグロは70年代にはいると指の故障でソリストとしての活動が出来なくなり、指揮活動に専念することになります。しかし、彼の指揮活動はザグレブ室内合奏団をメインとして、1960年代以降はその比重を高めていきます。本人は何も語っていないのですから確かなことはことは言えませんが、彼の指の故障は70年代に入って突然に発症したのではなくて、すでに60年代の頃からその予兆はあったのではないかと推測されます。

70年代に入ってチェロの演奏が不可能になると彼はアルコール漬けとなっていくのですが、そう言う打撃というものは突然襲ってきた不幸にたいして引き起こされるものではありません。そうではなくて、人をもっとも打ちのめすのは予測されていた不幸が現実になったっ時です。

ですから、50年代のモノラル録音と60年代のステレオ録音を較べてみれば、ヤニグロらしい豪快で自由闊達な姿が刻み込まれているのは明らかにモノラル録音の方です。

さらに付け加えれば、カルロ・ゼッキのピアノがとても素晴らしいのがモノラル録音の価値をさらに押し上げています。

豪快なヤニグロのチェロにたいしてがっぷりと四つに組んでベートーベンが思い描いたであろう二つの楽器の対等平等な関係によって築き上げられる世界を現実のものにしています。

それにしてもこのカルロ・ゼッキというおっさんは一筋縄ではいかない人です。

彼は、このあと、何故か突然にピアニストを廃業して指揮活動に専念してしまいます。その理由がヤニグロのような指の故障ではなくて、借金の返済のために「事故でピアノを弾けなくなった」と偽って保険金を受け取ったためだというのです。

嘘みたいな話ですが、どうやら実話のようです。

笑ってしまうような話ですが、そのおかげで彼は指揮者としてたびたび来日にしては日本のオケと共演して素晴らしい演奏を聞かせてくれました。ですから、多くの日本人にとってはゼッキと言えば指揮者として認識されているのですが、その本当の姿は大変な実力を持ったピアニストだったのです。

それにしても、それだけの才能を借金の返済のために投げ捨ててしまうと言うのも、こういう演奏を聞いていると何となく納得してしまう気もします。おそらく、かれほどの自由人は滅多にいるものではないことはこの演奏からも良く伝わってきます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)