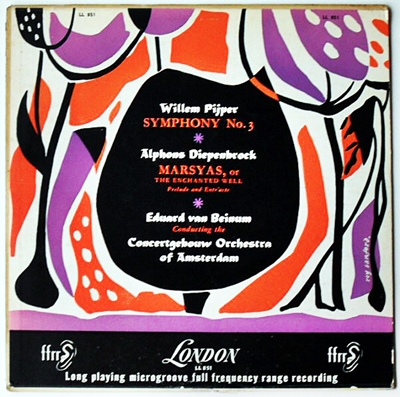

Home|ベイヌム(Eduard van Beinum)|アルフォンス・ディーペンブロック:「マルシャス(魔法をかけられた湖)」組曲より(抜粋)

アルフォンス・ディーペンブロック:「マルシャス(魔法をかけられた湖)」組曲より(抜粋)

エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1953年5月19日~6月1日録音

Diepenbrock:Marsyas ou la Source enchante Suite [1.Prelude: Reveil au Printemps de Marsyas]

Diepenbrock:Marsyas ou la Source enchante Suite [2.Entr'acte: Vagabondages a travers les forets]

愛おしいまでのやさしさ

1862年にアムステルダムで倦まれて1921年に亡くなっていますから、彼もまた著作権は問題なくクリアしてます。

面白いのは、彼は裕福なカトリック教徒の家庭で生まれ育ち、音楽家ではなくて古典を専門に学ぶことを家族から期待されていたことです。そして、彼はその期待に応えてセネカの生涯に関するラテン語の論文で博士号を取得し、その後は古典学者としての活動を続けることになります。

しかし、幼い頃から音楽にも興味を持ち、その才能をを発揮していたディーペンブロックは音楽への道を諦めることが出来ず、全くの独学でコツコツと作曲技法の学習を続けていました。

そして、1894年にはついに古典学者としての仕事を辞めて音楽に専念することを選びました。

しかし、彼にとって幸いだったのはその豊かな古典への知識によってマーラーやリヒャルトシュトラウス、アーノルド・シェーンベルク等と親交を結び、そこから作曲に関する知識を得ることが出来たことでした。

ただし、全くの独学の作曲家であったためにその作品はなかなか評価されなかったようなのですが、作曲と同時に指揮活動も積極的に行っていて、マーラーの第4盤交響曲やフォーレとドビュッシーの作品を含む多くの現代作品を演奏しました。そのような同時代の音楽への貢献が認められたのか「Diepenbrock」の名前はコンセルトヘボウのバルコニーに刻み込まれています。

そして、現在のオランダでは深い尊敬を持って受け入れられる作曲家となっているようです。

ここで紹介している「マルシャス(魔法をかけられた湖)」は彼の古典学の生徒であった「Barthazar Verhagen」書いたギリシャ神話のマーシャスとアポロンの物語に基づいて書いた戯曲のための劇音楽として作曲されたものです。その後、演奏会用の組曲として以下のように編集されました。

- 前奏曲:春に目覚めるマルシャス

- 間奏:森をさまよう

- マルシャスとニンフたち

- 第3幕への前奏曲

- フィナーレ:ニンフたちの踊りとアポロンのエピローグ

とてもロマンティックな音楽で、基本的には後期ロマン派の雰囲気が漂う作品です。ただし、どこかドビュッシーのようなふんわりとした雰囲気もあって、「春に目覚めるマルシャス」などと言うタイトルに相応しい温かな陽光と陰影の移ろいを感じ取れる音楽になっています。

特に、第2曲目の「森をさまよう」の愛おしいまでのやさしさはとても魅力的です。

それにしても、聞くに値する作曲家というのはまだまだ埋もれているものだと感心させられます。

作品が持っている魅力を最大限に引き出している

「ウィレム・ペイペル」とか「アルフォンス・ディーペンブロック」という、今まで聞いたこともなかった作曲家の作品の演奏と言うことになると、このベイヌム&コンセルトヘボウによる演奏について良いとか悪いとか、さらにはその演奏の特徴などと言うことは一切語ることは出来ません。当たり前の話ですが、そう言うものは比較する対象とその作品に対するある程度の理解があって初めて成立するものだからです。

しかし、それを前提としながらも、少なくとも二つのことは指摘できるかと思います。

まず一つめは、彼らはこういうマイナーな作品をレーベルからの要請で仕方なく演奏したのではなく、おそらくは彼らの方が積極的に要請をして渋るレーベル側を押しきったのだろうと言うことです。

当然のことですが、こういう作品を収録したレコードが売れるとは思えませんから。何しろ、60年代にクレンペラーがブルックナーの6番を録音したいと申し出たときにプロデュサーのレッグは「そんなレコードが売れると思うのか」と言って一度は却下したというエピソードが伝えられているくらいなのですから、それが「ウィレム・ペイペル」とか「アルフォンス・ディーペンブロック」ならば、尚更と言うことです。

オランダという国には昔から強力な「自国第一主義」というものがあります。

コンセルトヘボウの音楽監督は長くオランダ出身の指揮者がつとめるのが慣例でした。また、オランダの指揮者は自国の作曲家を積極的に紹介することに意欲を示しました。その典型が自らも作曲家だったオッテルローでしょうが、ベイヌムもこういう録音を残しているのはそう言う伝統を汲んだものだったのでしょう。

ですから、ここではコンセルヘボウの豊かな響きを最大限に駆使して、それらの作品が持っている魅力を最大限に引き出していることは間違いないでしょう。

そして、二つめは、どう考えてもそれほど売れるとは思えない録音だったと思うのですが、Deccaの録音陣は一切の手抜きをすることなく、この時代のレベルとしては最も優れたクオリティでベイヌム&コンセルヘボウの響きを捉えていることです。

おそらく、この時代のコンセルトヘボウがいかに優れたオーケストラであったかを知る上でも、これは一度は聞いておいて損はない録音です。

そして、それは同時にオーディオが趣味の王様だった50年代という時代の幸福を思い出させてくれる録音でもあります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-06-14:コタロー

- 本の世界には「稀覯本(きこうぼん)」といって、めったに読むことができない本というのが存在するのですが、この音楽はまさに「稀覯音楽(?)」といえるのではないでしょうか。

もちろん、私自身初めて聴いたのですが、音楽の傾向としては印象派的な一種の「やさしさ」が支配していると言えそうです。

また、ベイヌム指揮するアムステルダム・コンセルトヘボウの優れた演奏も印象に残りました。

このような珍しいレパートリーが聴けるのも、このサイトの魅力ですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-11-08]

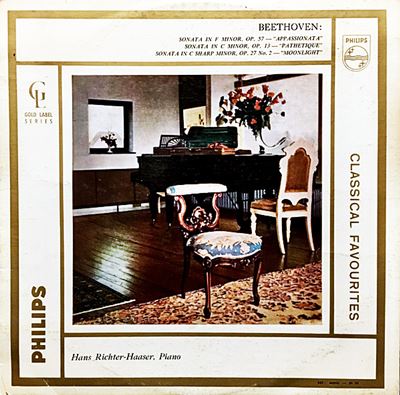

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2(Beethoven:Piano Sonata No.14 in C-sharp minor, Op.27-2 "Moonlight")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-11-06]

ヴェルディ:弦楽四重奏曲(Verdi:String Quartet in E Minor)イタリア四重奏団 1950年11月24日~29日録音(Quartetto Italiano:Recorded on November 24-29, 1950)

[2025-11-04]

フォーレ:夜想曲第5番 変ロ長調 作品37(Faure:Nocturne No.5 in B-flat major, Op.37)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-11-02]

バックス:交響詩「ファンドの園」(Bax:The Garden of Fand)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-31]

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」 Op.97(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major "Archduke")(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ 1956年録音(Emil Gilels:(Cello)Mstislav Rostropovich (Violine)Leonid Kogan Recorded on 1956)

[2025-10-29]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ イ長調 BWV.536(J.S.Bach:Prelude and Fugue in A major, BWV 536)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-27]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年10月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on October, 1961)

[2025-10-25]

アーサー・サリヴァン:喜歌劇「軍艦ピナフォア」序曲(Sullivan:Overture from H.M.S Pinafore)ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロンドン新交響楽団 1961年録音(Rene Leibowitz:New Symphony Orchestra Of London Recorded 1961)

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)