Home|ゴールドベルグ(Szymon Goldberg)|モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第17番 ハ長調, K.296

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第17番 ハ長調, K.296

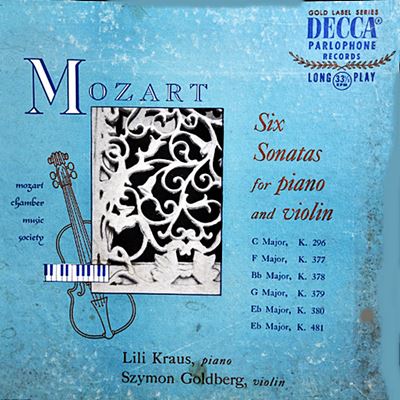

(Vn)シモン・ゴールドベルク:(P)リリー・クラウス 1937年4月15日録音

Mozart:Violin Sonata No.17 in C major, K.296 [1.Allegro vivace]

Mozart:Violin Sonata No.17 in C major, K.296 [2.Andante sostenuto]

Mozart:Violin Sonata No.17 in C major, K.296 [3.Rondo. Allegro]

選帝侯妃ソナタ

「・・・わたしはこれらを、この地ですでに何度も弾きました。悪くありません。・・・」

「悪くありません。」・・・この一言がモーツァルトから発せられるとは何という賛辞!!

残念なことに、モーツァルトを感心させたシュスターの作品がどのようなものかは現在に伝わっていません。しかし、それらの作品が、従来のピアノが「主」でヴァイオリンが「従」であるという慣例を打ち破り、その両者が「主従」の関係を交替しながら音楽を作り上げていくという「交替の原理」にもとづくものであったことは間違いありません。

モーツァルトは旅費を工面するために引き受けたド・ジャンからのフルート作品の作曲にうんざりしながら、その合間を縫ってヴァイオリンソナタを作曲します。このうちの5曲(K301・K302・K303・K305・K296)はマンハイムで完成し、残りの2曲(K304、K306)はパリへ移動してから完成されたと言われています。そして、K301~K306の6曲はプファルツの選帝候妃に作品番号1として、そしてK296はマンハイムで世話になった宿の主人の愛らしい娘、テレーゼ・ピエロンに捧げられています。

私たちが、モーツァルトのヴァイオリンソナタとしてよく耳にするのはこれ以降の作品です。

モーツァルトは選帝候妃に捧げた作品番号1の6曲について、明確に「ピアノとヴァイオリンのための二重奏曲」と述べています。そして、あまりにも有名なホ短調ソナタを聴くときに、何かをきっかけとして一気に飛躍していくモーツァルトの姿を見いだすのです。

そこでは、ピアノとヴァイオリンはただ単に交替するだけでなく、この二つの楽器が密接に絡み合いながら人間の奥底に眠る深い感情を語り始めるのです。アインシュタインが指摘しているように、「やがてベートーベンが開くにいたる、あの不気味な戸口をたたいている」のです。

さらに、作品番号1の最後を飾るK306と愛らしいピエロンのためのK296は、当時のヴァイオリンソナタの通例を破って3楽章構成になっています。このK296は第2楽章がクリスティアン・バッハのアリア「甘いそよ風」による変奏曲になっていて、実に親しみやすい作品です。また、K306の方は、K304のホ短調ソナタとは打って変わって、華やかな演奏効果にあふれたコンチェルト・ソナタに仕上がっています。

ヴァイオリンソナタ第17番 ハ長調 K.296

(K.55からK.61までの偽作をカウントすると第24番となります)

「アウエルンハンマー・ソナタ」の第2曲として出版されているが、成立したのは上で述べたようにマンハイム訪問時です。

- 第1楽章:Allegro vivace

- 第2楽章:Andante sostenuto

- 第3楽章:Allegro

「聞かなければ行けない」録音の一つ

うーん、何かの間違いではないかと思ったのですが、どう確認してもこのゴールドベルクとリリー・クラウスによるヴァイオリン・ソナタはアップしていないようです。言うまでもないことですが、クラシック音楽の録音史を語る上では絶対に欠落させてはいけない録音です。さらに言えば、シモン・ゴールドベルクは良くも悪くも日本との縁が非常に深い演奏家です。

今さら言うまでないことでしょうが、第2次大戦ではナチスからの迫害で国を追われ、さらにはアジアへの演奏旅行を行っている最中に、リリー・クラウスとともにインドネシアで日本軍の捕虜となって収容所での抑留生活を強いられました。戦争は彼から多くのものを奪い去ったのですが、それでも、その過酷な捕虜収容所においても彼は自らの音楽で多くの仲間を支えました。

後年、同じ収容所に収容されていた人が次のようなことを語っていたそうです。

ゴールドベルク氏と同じ収容所に入れられていた私は十歳だった。皆のために彼が演奏してくれたバッハの無伴奏ソナタを、私は彼の膝に顔がつく程近くで、蹲って聴いた。それは、この世に至純の美しさが存在することを知るきっかけであった。・・・収容所の生活状況がいよいよ悪化し、音楽など許されなくなってからも、強制作業中、小さな棒杭を右手に持ち指と手首をきれいに動かし「練習」しながら歩いていた彼の姿を今も憶えている

そんなゴールドベルクは戦後は世界中で活躍するようになるのですが、それでもドイツでの演奏会だけは最後まで拒否しました。それだけに、彼がその晩年を日本人を妻として日本ですごし、さらには日本のオケの指揮者にも就任し、最後は日本で亡くなっったと言うのは考え込まされる事実です。

それは、言葉をかえれば、彼がいかに「ナチス」という化け物を生み出した「ドイツ」という国を許せなかったかの証左ともなるのかもしれません。

ただし、少なくない方々からすれば、そんな1930年代の骨董品のような録音なんかは聞きたくないという人もいるかもしれません。しかし、これだけは強くいいきりたいと思います。

クラシック音楽の世界に足を踏み込んだのであれば、何があっても「聞かなければ行けない」録音というものは存在するものです。そして、この二人によるモーツァルトのヴァイオリン・ソナタもそう言う「聞かなければ行けない」録音の一つなのです。

確かに、ゴールドベルクもクラウスも戦後になってから、別の演奏家と組んでステレオ録音を残しています。ですから、音質の面から言ってもそちらを聞けばいいじゃないかということになるのかもしれません。しかし、それでもこれは聞くべき録音なのです。

20世紀における最大の「発見」の一つは「モーツァルト」だと言われます。

言うまでもなく、それが「発見」されたのは彼の生誕200年を記念した1956年のモーツァルト・イヤーでした。もちろん、モーツァルトという音楽家が存在していたことはほとんどの人が知っていました。しかし、それは「可愛らしい子供向けの音楽」を書いた人として認識されていたのです。

20世紀の初めにある指揮者がモーツァルトの交響曲をメインにプログラムを組んだところ、主催者側から「こんな子供向けの音楽で客が呼べるか!」と拒否されたというエピソードも伝わっています。つまりは、モーツァルトとはそう言う他愛もない音楽を書いた人として広く認識されていたのです。

しかしながら、彼の作品がとんでもなく素晴らしい音楽であることを熟知している人もいました。

例えばブラームス。

彼は、ほんとうに素晴らしい音楽というものはモーツァルトの音楽のようなものなのだが、幸いにしてほとんどの人がその事を知らないので、私たちのようなものでも作曲家として生きていくことが出来る・・・みたいなことを語っていたそうです。

そして、1956年のモーツァルトイヤーを切っ掛けにして膨大な量のモーツァルト作品がレコードとして発売され、そのレコードを通して初めて多くの人が彼の本質と凄さを理解したのです。

つまりは、世界は1956年に「モーツァルトを発見」したのでした。

しかしながら、ブラームスのように、真に優れた音楽家は最初から彼の音楽の素晴らしさを熟知していました。

そして、ここで聞くことのできるゴールドベルクとクラウスもまたその様な数少ない音楽家の一人だったのです。

ここで聞くことのできるモーツァルトは、決して子供向けの可愛い音楽ではありません。そこにあるのは、疑いもなく、すでに「モーツァルトを発見」した人による演奏であり、録音なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)