Home|セル(George Szell)|ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート(2)~スメタナ:モルダウ,ワーグナー:タンホイザー序曲,スーザ:星条旗よ永遠なれ

ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート(2)~スメタナ:モルダウ,ワーグナー:タンホイザー序曲,スーザ:星条旗よ永遠なれ

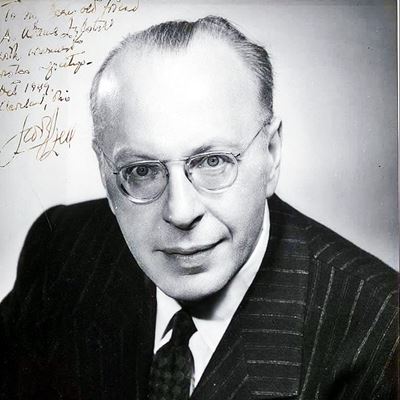

ジョージ・セル指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1943年7月4日録音(ニューヨーク・フィル デビュー・コンサート)

Smetana:Die Moldau from Ma Vlast

Wagner:Tannhauser Overture

Sousa:Stars and Stripes Forever

ニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサート

そして、新天地のアメリカではトスカニーニの援助によって(そう、トスカニーニは最後までセルの擁護者でした)NBC交響楽団の客演指揮者として迎えら、メトロポリタン歌劇場でも指揮活動を行うようになります。

しかし、セルにとってアメリカでのキャリアを築く上で決定的な踏み台となったのが、ここで紹介しているにニューヨーク・フィルへのデビュー・コンサートでした。

それは、いわゆる演奏会シーズンが終了した後に行われた「サマー・コンサート」だったのですが、1943年の7月4日と11日の2回のコンサートはセルにとってアメリカにおけるキャリアを積み重ねていく上では極めて重要なステップだったはずです。

ちなみに、その二日間のコンサートのプログラムは以下の通りです。

1943年7月4日

- ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

- スメタナ:連作交響詩「我が祖国」より第2曲「モルダウ」

- ワーグナー:「タンホイザー」序曲

- スーザ:星条旗よ永遠なれ

1943年7月11日

- ウェーバー:「オベロン」序曲

- メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

- リヒャルト.シュトラウス:交響詩「ドンファン」 作品20

- ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

両日ともに日曜日ですし、こういう夏のコンサートはいわゆる「名曲コンサート」のような内容になることが多いのですが、セルが計画したプログラムはその手のコンサートとしてはかなり意欲的です。

いわゆるドイツ正統派の古典派からロマン派に至る音楽は言うまでもなく、東欧系の音楽、さらにはアメリカの音楽まで幅広く対応できる能力を示そうという意気込みが感じ取れます。

そして、まさにこれをステップとして「完璧主義の権化」とも言うべきアメリカ時代のセルがスタートするのです。

なお余談ながら、1943年と言えば、日本ではその年の5月に学徒戦時動員体制、いわゆる学徒出陣が発表され、さらには米軍のアッツ島上陸で日本軍が全滅して「玉砕」という言葉が使われるようになっていた時期です。そんな時に、アメリカのニューヨークではこのような「サマー・コンサート」が行われていたのかと思うと複雑な心境にならざるを得ません。

<さらにどうでもいい追記>

Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

今回のアメリカの大統領選挙を眺めていると、赤狩りでアメリカを追われたチャップリンのこの言葉が驚くほどピッタリです。

とは言え、アメリカ国民にしてみればとんでもない「tragedy(悲劇}」になる可能性は消えたわけではないようです。

そして、考えようによっても、今のコロナ禍も「クローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇」なのかもしれません。

なんだかタイトルがだんだんサティみたいになってますね・・・(^^;

いったい何が起こったのか

オープニングのベートーベンの演奏が大コケだったことは前回紹介しました。あんなライブ録音を紹介するのはセルの名誉のためにも宜しくないとは思ったのですが、しかし、そこから何があったのかは分からないのですが、後半からはセルもオケも別人のように蘇るのです。

おそらく、ベートーベンの後に休憩時間があったはずです。

その間にセルの胸中にどのような思いが去来したのかは分かりませんが、これではいけないと思ったことだけは確かでしょう。そして、後半の最初はスメタナの「モルダウ」です。おそらく、立て直すならばここしかないという作品だったはずです。

おそらく、この短い休憩時間の中で落ち着きを取り戻し、過去はいくら悔やんでもどうしようもないと言うことを思い定め、いつもの集中力を取り戻すことにのみ意識を集中したはずです。

そして、その事によってオケへの指示はいつもの的確さを取り戻し、それにつられてニューヨーク・フィルも少しずつ本来の姿を取り戻していきます。

セルは、この後もこの作品をスタジオ録音をしていますし、演奏会でも何度も取り上げています。そして、それらの演奏とこの当日の演奏を聞き比べてみれば、ほぼ違いは感じられないほどに仕上げています。

セルという人はライブでもスタジオでも、そして時を経ても作品へのアプローチがほとんど変わらない指揮者だったのですが、そう言うセルの本来の姿を取り戻しています。

そして、それに続くワーグナーの「タンホイザー」序曲でも、途中で次第に熱くなって燃え上がりそうになったりするのはセルらしくはないのですが、それはそれで聞き手にとっては悪くない雰囲気です。しかし、そう言う音楽はセルが目指すものでないことも事実であって、それに気づいたセルは最後に向かってもう一度冷静さを取り戻して、最後は堂々たる見上げるような構築物としての音楽を作りあげています。

この音楽の大きさは後のスタジオ録音を上回っているかもしれません。

そして、最後はスーザの行進曲は誰が振っても勢いで突き進んでいくだけですから、セルだからと言う特徴がでるはずもないのですが、最後の最後にブラボーをもらうにはもってこいの作品だったことでしょう。

それにしても、前半と後半の間の休憩時間にいったい何があったんだと、あれこれと想像をたくましくさせてくれるライブ録音です。しかし、この成功によって確かなキャリアの第一歩を踏み出せたことは間違いないようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-11-09:コタロー

- コンサート前半のベートーヴェンの交響曲では、セル自身足が地についていない印象でしたが、後半では「全集中の呼吸(最近爆発的な人気の「鬼滅の刃」ですね)」で乗り切ってセルの十八番のスメタナとワーグナーを見事に処理しています。アンコールのスーザ「星条旗よ永遠なれ」では、オーケストラが演奏しやすいようにニ長調にアレンジしています(原曲の吹奏楽版では変ホ長調)。これまたセルらしく、スマートで颯爽とした演奏でコンサートを見事に締めくくっています。まさに「終わり良ければすべて良し」です。

こうなると、7月11日の演奏も聴きたくなってきますね(特にガーシュインに興味があります)。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)