Home|セル(George Szell)|ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

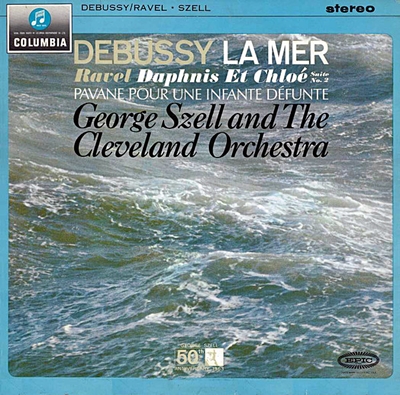

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1963年1月11日~12日録音

Ravel:Pavane pour une infante defunte

悲しいかな!私にはこの曲の持つ至らなさが手に取るように見えてしまう。

「悲しいかな!私にはこの曲の持つ至らなさが手に取るように見えてしまう。

シャブリエの顕著な影響と,貧弱な曲形式。

思うに,この不完全かつ冒険心のない曲が成功を収めたのは,演奏家の卓越した曲解釈が大きく寄与していたからではないか。」

ただし、いわゆる人格破綻者の群れとしか思えないような大作曲家の中では、珍しくも「いい人」だったラベルと言う人の特質は割り引いて考える必要があります。しかし、そう言う自己批判力の強さを割り引いたとしても、後のラヴェルのピアノ作品と比べればあまりにもサロン的な作品だとは言えます。

しかし、その「サロン的」な雰囲気と、思わせぶりなタイトルの効用もあって、発表当時も、そして今もなおボレロなどと並んでなかなかの人気を博しているという現実はなかなかに皮肉です。

ラヴェルは単なる語呂合わせで「亡き王女のためのパヴァーヌ」・・・「infante défunte」と付けたらしいのですが、この作品を発表してからは会う人ごとに「この王女とは誰なのか」と言う質問を挨拶代わりのようにぶつけられてすっかり閉口してしまったようです。確かに、この作品の甘く夢見るような雰囲気とこのタイトルは実にピッタリで、誰しもが作曲家はどの様な王女をイメージして今作品を書いたのだろうと思わせずにはおれない魅力を持っています。

クリーブランド管の合奏能力の凄さ

1963年1月11日~12日にジョージ・セルは手兵のクリーヴランド管弦楽団と以下の3曲をまとめて録音しています。- ドビュッシー:3つの交響的スケッチ「海」

- ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲

- ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

確認したわけではないのですが、おそらくセルの録音スタイルから考えると、この直前の定期演奏会でこれらの作品が取り上げられたのではないでしょうか。とりわけ、ドビュッシーの「海」はセルのお気に入りの楽曲で、最初で最後となった来日公演でもプログラムの中に入っていましたし、定期演奏会でもほぼ毎シーズン取り上げていたようです。

そう言えば、あのトスカニーニもドビュッシーの「海」はお気に入りで、昔は名刺がわりのように演奏会でよく取り上げていました。

おそらくは、オーケストラの合奏能力の高さを誰の耳にも分からせるにはピッタリの作品なのでしょう。

そう言えば、このセルの精緻な「海」の演奏と録音を取り上げて「ブーレーズの先駆けだ!」等と書いている人もいました。

思わず「馬鹿いっちゃいけないよ!!」と思ってしまいました。

さらに言えば、まさに白昼夢を思わせるようなセル指揮のマーラーの9番に対しても「ブーレーズの先駆け」みたいな事を書いている人もいました。

言うまでもないことですが、それらの演奏は「先駆け」ではなくてブーレーズの「お里」なのです。作品の解釈やその解釈の表現スタイルに関しては、その本質的な部分に関してはブーレーズはセルの領域から一歩も前に出ていません。

今さら確認する必要もないことですが、ブーレーズが本格的に指揮活動をはじめたのは1967年にセルのもとでクリーブランド管の指揮者をつとめた時からです。そして、セルの来日公演の時もサブとして帯同していました。

セルは1970年に亡くなってしまうので短い期間だったのですが、そのセルのもとでクリーブランド管を指揮した経験は彼の大きな財産となっていたはずです。しかし、その後の彼の指揮活動を総括してみれば、最初のころはセルのもとで身につけた技術を使ってある種の新しさを演出したものの、晩年は尻すぼみで終わってしまいました。

それは、若いころは「革命」を唱え「歌劇場を爆破せよ!」等と叫んでいた人物が、気がつけばいつの間にか大企業の部長席にふんぞり返っているような雰囲気で、いわゆる「全共闘世代」によくあった一つの典型を想起させたものです。

そうなってみると、彼の「海」や「マーラーの9番」などはセルのアプローチを先駆として新しく一歩を踏み出したものではなく、有り体に言ってみれば「パクリ」の域を出るものではなかったのです。

しかし、そう言う強い表現を嫌う方もおられるでしょうから「お里」という表現にとどめておきましょう。

いささか話が横道にそれてしまいました。今時、ブーレーズと言っても「それって誰?」と言われるほどに影が薄くなっていますから、何もここまで熱くなる必要はありませんでした。(^^;

それから、あと二つのラベル作品なのですが、これはセルにとっては珍しいレパートリーに入るのではないでしょうか。

ドビュッシーの「海」はまさに十八番と言うほどに取り上げていたのに、ラヴェルに対するその冷淡さは、セルの中における両者への評価をあらわしているのかもしれません。

しかしながら、「ダフニスとクロエ」第2組曲を聞くと、ラヴェルがこの作品で狙った「音楽の巨大な壁画」が見事に表現されています。その壁画は巨大なだけではなくてその細部は克明であり、そして色彩豊かに描き出されているのです。

まさに、クリーブランド管の合奏能力の凄さを誇示する録音となっています。

そして、ラヴェル作品の中では最もドビュッシー的な雰囲気が残る「亡き王女のためのパヴァーヌ」は実に情感豊かに演奏しています。

しかし、ラベル自身はそう言う音楽である「亡き王女のためのパヴァーヌ」に対して最後まで強い不満を持っていて、その作品について触れられることを極端に嫌っていました。ですから、その情感豊かな演奏を聞かされたとしたら思わず耳を塞ぎたくなったかもしれません。

それにしても、こういう録音に対して昔はよく「セルとクリーブランド管は上手いことは上手いが機械的で冷たい」などと評価されたのです。そして、そう言う評価がどこから出てきたのかと長年にわたって不思議に思っていました。

しかし、最近になってアナログ再生を本格的に復活させて、初めてその理由が分かりました。

最大の原因は「CBS SONY」が発売していた「国内盤」の音づくりが犯罪的といえるほどに酷かったからです。なるほど、こんなレコードで彼らの演奏を聞かされていれば「機械的で冷たい」と感じたのは当然至極な評価だったとストンと納得することが出来ました。決して当時の人々に「聞く耳」がなかったわけではなかったのです。

ただし、デジタルの時代になってリマスターされることでそのあたりの問題は大幅に改善されました。それ故に、そう言う「過去の罪」に関しては大目に見ることにしましょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)