Home|カラヤン(Herbert von Karajan)|The Vienna Of Johann Strauss

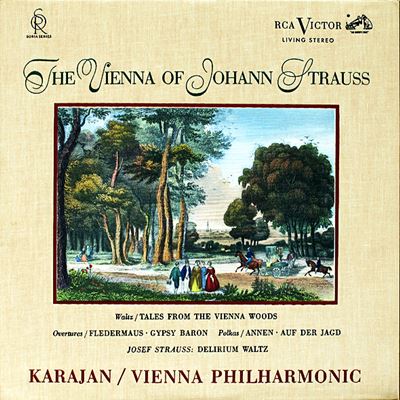

The Vienna Of Johann Strauss

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年4月7日~8日録音

Johann Strauss:Die Fledermaus, Overture

Johann Strauss:Die Fledermaus, Act 2: Ballet Music

Johann Strauss:Beliebte Annen-Polka, Op.137

Josef Strauss:Delirien, Op. 212

Johann Strauss:Der Zigeunerbaron, Overture

Johann Strauss:Auf der Jagd, Op.373

Johann Strauss:Tales from the Vienna Woods Waltz, Op.325

社交の音楽から芸術作品へ

収録作品

- ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇「こうもり」序曲

- ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇「こうもり」- 第2幕 バレエ音楽

- ヨハン・シュトラウス2世:アンネン・ポルカ作品

- ヨーゼフ・シュトラウス:ワルツ 「うわごと」 Op.212

- ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇「ジプシー男爵」

- ヨハン・シュトラウス2世:ポルカ・シュネル 「狩り」 Op. 37391.

- ヨハン・シュトラウス2世:ワルツ「ウィーンの森の物語」 Op. 32592.

父は音楽家のヨハン・シュトラウスで、音楽家の厳しさを知る彼は、息子が音楽家になることを強く反対したことは有名なエピソードです。そして、そんなシュトラウスにこっそりと音楽の勉強が出来るように手助けをしたのが母のアンナだと言われています。後年、彼が作曲したアンネンポルカはそんな母に対する感謝と愛情の表れでした。

やがて、父も彼が音楽家となることを渋々認めるのですが、彼が1844年からは15人からなる自らの楽団を組織して好評を博するようになると父の楽団と競合するようになり再び不和となります。しかし、それも46年には和解し、さらに49年の父の死後は二つの楽団を合併させてヨーロッパ各地へ演奏活動を展開するようになる。

彼の膨大なワルツやポルカはその様な演奏活動の中で生み出されたものでした。そんな彼におくられた称号が「ワルツ王」です。

たんなる社交場の音楽にしかすぎなかったワルツを、素晴らしい表現力を兼ね備えた音楽へと成長させた功績は偉大なものがあります。

カラヤンという音楽家が持っている美質が最も自然に表現されている「優れもの」

ウィーンフィルとコンビを組んだ一連のデッカ録音はカラヤンという音楽家が持っている美質が最も自然に表現されている「優れもの」ではないかと思うようになりました。カラヤンという人は、例えばクレンペラーのように、もしくはヴァントのように、煉瓦を一つずつ丹念に積み上げていって巨大な構築物を作り上げるような音楽家ではありません。そうではなくて、横への流れを重視し、明確な意志を持って艶やかにとメロディラインを描き出すことに重きお置いた音楽家でした。

そして、この国の通のクラシック音楽ファンはどういう訳か、前者のようなスタンスを高く評価し、カラヤンのような後者のスタンスのほうはあまり評価していませんでした。口の悪い私の友人などは、「カラヤンの音楽って何を聞いても映画音楽みたい」と宣っていたものでした。

しかし、そう言う理解の仕方には大きな間違いがあることを最近になって気づくようになりました。

確かにカラヤンの音楽は気持ちよく横へ横へと流れていきます。その意味では、耳あたりのいい映画音楽のように聞こえるのかもしれません。

しかし、聞く耳をしっかり持っていれば、メロディラインが横へ横へと気持ちよく流れていっても、そこで鳴り響くオケの音は決して映画音楽のように薄っぺらいものでないことは容易に聞き取れるはずです。映画音楽が一般的に薄っぺらく聞こえるのは、耳に届きやすい主旋律はしっかり書き込んでいても、それを本当に魅力ある響きへと変えていく内声部がおざなりにしか書かれていないことが原因です。

そして、例え響きを魅力あるものに変える内声部がしっかりと書き込まれていても、主旋律にしか耳がいかない凡庸な指揮者の棒だと、それもまた薄っぺらい音楽になってしまうことも周知の事実です。

当然の事ですが、カラヤンはそのような凡庸な音楽家ではありません。

カラヤンの耳は全ての声部に対してコントロールを怠りませんし、それらの声部を極めてバランスよく配置していく能力には驚かされます。そして、彼の真骨頂は、強靱な集中力でそのような絶妙なバランスを保ちながら、確固とした意志でぐいぐいと旋律線を描き出していく「強さ」を持っていることです。

この1959年に録音した一連のシュトラウスのワルツなどは、一見すれば主導権をウィーンフィルにまかせて自由にやらせているように聞こえなくもありません。しかし、それはカラヤンが目指そうとした音楽の形とウィーンフィルの本能が上手くマッチングしているからです。カラヤンの耳は全ての声部に対して注意が払われていて、本質的な部分でのコントロールは怠っていません。

それ故に、ここには、後のカラヤン美学全開のベルリンフィルとの音楽のような「人工臭」がありません。言葉をかえれば無理をして「カラヤン美学」という香水を振りかける必要がないのです。

それはこのシュトラウスのワルツだけでなく、この時期にDeccaで行ったウィーンフィルとの録音全般にいえることであり、カラヤンらしい美しさは堪能できるし、その美しさには一切の作り物めいた不自然さは感じられません。

ですから、カラヤンという音楽家が持っている美質が最も自然に表現されている「優れもの」と感じたのです。

ところが、困ったことに、この録音をもう一度チェックするために聞き直したああとに、何気なく別の録音を聞いてしまったのです。そして、それはどうやら「聞いてはいけない」録音だったようです。

あー、こんなのを聞いてしまうと、これ以外のシュトラウスの録音なんて全てつまらないものに思えてしなおうじゃないか・・・とぼやく始末になったのです。(^^;

その「聞いてはいけない録音」とはフリッツ・ライナーとシカゴ響による1960年の録音です。このコンビによる1957年の録音もなかなかの優れものだとは感じていたのですが、60年の録音はそれをもはるかに超える代物でした。

それは、近いうちに紹介したいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)