Home|ハスキル(Clara_Haskil)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 , K.466

モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 , K.466

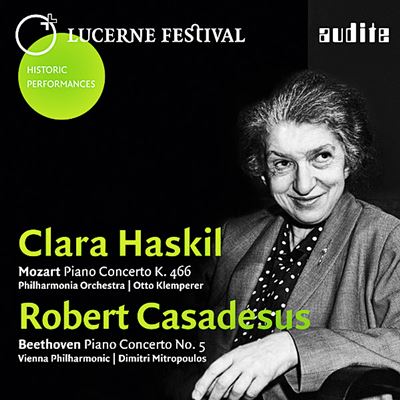

(P)クララ・ハスキル:オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年9月8日録音(Live)

Mozart:Piano Concerto No.20 In D Mino, K 466 [1.Allegr]

Mozart:Piano Concerto No.20 In D Mino, K 466 [2.Romance]

Mozart:Piano Concerto No.20 In D Mino, K 466 [3.Rondo: (Allegro Assai)]

広大な感情の領域を彷徨う音楽

そして、多くの日本の評論家達は、その分かれ目となったのがこのニ短調の協奏曲だったと書いていました。ですから、私も、このあまりにも時代の先を行きすぎたモーツァルトの音楽にウィーンの人々はついて行くことが出来ず、その無理解故にモーツァルトの人気は凋落し、その結果として若くして亡くならざるを得なかったと信じていました。

おそらく、今でもその「説」を信じておられる方は多いのではないでしょうか。しかし、残された手紙などを調べてみれば、このニ短調協奏曲が披露された予約演奏会には多くの人が申し込み、そしてその「素晴らしい音楽」に多くの聴衆は拍手を送ったのです。

ただし問題は、父レオポルドがその演奏会に様子をザルツブルグにいる娘のナンネルに送った手紙の次の一節です。

「6回のコンサートの内最初の演奏会に出かけけましたが、身分の高い人たちがたくさん集まっていました。

何気ない一節ですが、問題はモーツァルトの予約演奏会に参加をしたのは「身分の高い人たち」。つまりは上流貴族が大部分を占めていた事です。そして、彼らの音楽的教養は非常に高くて、おそらくはニ短調という特殊な調性で書かれた第1楽章に少しは驚きもしたでしょうが、それもまた一つの面白い趣向として受け入れるだけの音楽的教養を持っていました。

確かにその音楽は憂鬱であり、当時の常識から言えば広大な感情の領域を彷徨う音楽であり、それは疑いもなくロマン派の時代の音楽を予見させるものでした。しかし、そんな事ぐらいで彼らはモーツァルトを見限るわけはなく、これに続いて21番のハ長調協奏曲等の新作を含む自主興行で、レオポルドは息子が559グルテンを稼いだと手紙でザルツブルグに知らせているのです。

つまりは、モーツァルトを支えた上流貴族達は次々と進化していくモーツァルトを受け入れることはあっても、決して見捨てることはなかったのです。

また、モーツァルトもまたこの憂鬱な第1楽章の気分を振り払うように、最終楽章では明るくハッピーな気持ちで終わらせているのです。つまり、モーツァルトは基本的には作曲家であり演奏家であると同時に興行師でもあり、そのたりの仕掛けには抜かりはなかったのです。

それ故に、ロマン派の時代になると、このニ短調協奏曲の第1楽章は賞賛の対象となっても最終楽章の評判は悪かったのです。とりわけ、若きベートーベンはピアニストとしてこの作品を自分自身の重要なレパートリーとしていたのですが、このハッピーエンドがよほど気に入らなかったようで、自らの手でより悲劇的な形で終われるようにカデンツァを書いていて、これが現在でも最もよく用いられるカデンツァとなっています。

つまりは、ウィーンにおけるモーツァルトの凋落はその音楽の有り様が変化したためではなく、彼を支持していた「上流貴族」達がウィーンを去ってしまったことが最大の原因だったのです。

モーツァルトがこの作品を披露したのは1785年です。そして、その時には1789年のフランス革命に向かう導火線に火はついていて、その影響はハプスブルグ帝国にも及んでいました。長年のプロイセンとの戦争で疲弊し、さらにはハプスブルグ領だった各地で反乱が起こり、またフランス啓蒙思想の影響を受けたヨーゼフ2世の施策はことごとく失敗に帰してその混乱にさらなる拍車をかけました。

そして、そのヨーゼフ2世が亡くなると、そのあとを弟のレオポルト2世が引き継ぐのですが、彼は兄の墓に「善良な意志であるにもかかわらず何事にも成功しなかった人ここに眠る」と記して、兄の開放的な政策から一転して強圧的な政策を次々に実行しはじめたのです。そして、その変化はウィーンに滞在していた上流貴族達にも深刻な影響を与え、彼らの多くは次々と自分の領地に引き上げてしまったのです。

つまりは、モーツァルトの凋落はウィーンの人たちが彼の音楽を理解しなかったのではなくて、彼を支えていた「身分の高い人」達がウィーンを去ってしまったことが最大の原因だったのです。

そして、時代は1789年のフランス革命という発火点を契機として、時代の主役は貴族から市民階級にうつっていくのです。しかし、この時代の市民階級には未だにモーツァルトのような音楽家を支えるだけの力は持ち得ていませんでした。

モーツァルトは1756年に生まれていますが、ベートーベンは1770年に生まれています。この14年の差はこの時代にあっては決定的でした。

ベートーベンがウィーンに出てきたのは1792年であり、ブルク劇場で第1響曲などを公演して交響曲作家としても評価されるようになるのは1800年のことでした。そして、その時には彼は貴族ではなくて市民階級を対象として音楽を書き、フリーランスの作曲家として生きていくことが出来たのでした。

まさに、父レオポルが何気なく手紙にしたためた「身分の高い人たちがたくさん集まっていました。」の一言は途轍もない重しとなって晩年のモーツァルトにのしかかったのでした。

デモーニッシュな雰囲気を浄化していく

以前にハスキルとクレンペラーの組み合わせによる録音(27番)を紹介したときには余りよい印象は持ちませんでした。考えてみれば、この二人の相性はどう考えてもよいとは思えません。図式論的に過ぎるかもしれませんが、クレンペラーは構築する人であり、ハスキルは繊細にファンタジーを紡ぐ人です。ですから、あの27番のコンチェルトについても、「クレンペラーのぶっきらぼうなサポート」と書いたのでした。

しかし、あらためてその録音を聞き直してみると、もしかしたらそれが普通であって、それ以外の指揮者が丁寧で献身的にハスキルを支え過ぎているのかもしれないと思うようになりました。

考えてみれば、クレンペラーの合わせものというのはあまり思いつきません。クレンペラーというのは常に主役であって、己の音楽感を徹底的に前面に出す人であり、協奏曲の伴奏などと言う脇役にまわるのはまっぴら御免という人だったはずです。

そして、そう言う以前のことを思い出しながらこのニ短調コンチェルトを聞き始めたのですが、冒頭部分はやはり想像したとおりこの作品に相応しい重くて重厚なデモーニッシュな雰囲気で始まります。

ああ、これではやはりハスキルも大変だなと思ったのですが、その前奏部分が終わってハスキルのピアノが入ってくると雰囲気が一変します。何と、あの狷介きわまるクレンペラーがすっと主導権をハスキルに渡すのです。もちろん、フリッチャイのように献身的ではありませんし、この作品が持つデモーニッシュな雰囲気はぎりぎりのラインで踏みとどまり、そう言う部分に関してはハスキルもそれなりの強さで対応しているのですが、それでも主導権は明らかにハスキルの方に預けています。

そして、最大の聞き物は第1楽章のカデンツァです。

普通カデンツァと言えばピアニストの腕前を披露するためのものなのですが、ハスキルはそこで一切の力感を排除してこの上もない繊細さでデモーニッシュな雰囲気を浄化していきます。おそらく、このカデンツァの部分を聞くだけで、この録音を聞く価値があるでしょう。

そして、その浄化された雰囲気のままに第2楽章にはいるのですから、その繊細きわまるファンタジーの世界はまさにハスキルが求めるモーツァルトの世界そのものです。

そして、こういう演奏がライブの一発勝負で実現しているというのは信じがたいことです。

調べてみると、このライブ演奏会はルツェルンの音楽祭でのものだったようで、昔はオーケストラはルツェルン祝祭管弦楽団とクレジットされていたこともあったようなのですが、実際はクレンペラーが手兵のフィルハーモニア管でした。

27番のコンチェルトは「ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団」という馴染みのうすいオケへの客演という形だったのに対して、こちらは手兵のフィルハーモニア管と言うことで己の意志を徹底しやすかったのでしょう。そして、演奏する場もルツェルンの音楽祭というハレの場でもあったので、本番前に二人は入念に打ち合わせをしたのかもしれません。

ライブと言うことで59年録音にもかかわらずモノラルというのは残念ですが、翌年にマルケヴィッチと録音したニ短調コンチェルトとはまたひと味違う音楽が聴けることには感謝しなければいけません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-07-12:yk

- 私が初めてこの演奏を聴いた国内LP盤では音質が貧弱で困りましたが、ここで紹介されているものは可成り改善されていて改めてハスキルの演奏を楽しませてもらいました。

ハスキルには彼女自身の発言といった記録が余り残されていませんが、この演奏の直前何故か「最近、自分の衰えを感じることがある・・・そう、私は楽天的な人間じゃないから・・・」とちょっと弱音とも聞こえる発言をしていたそうです。しかし、このルツェルンでの演奏会の翌日、「昨日のクレンペラーとの演奏は忘れ難いものだった・・・私もまだ演奏にアクティブでいられるようだ・・・」というようなことを言ったいいます。

彼女の演奏家としての資質の一端を示す逸話であり、その記録としてこの録音もやはり貴重なものです。

2023-11-19:クライバーファン

- 内田光子さんのインタビューを読んでいたら、ハスキルは「ミュンシュ/ボストン響とひいているK四六六、あれは素晴らしかった。ライブはミスがあってもやはりいいと思う。」というのがありました。

ユングさんのご感想がもしこのサイトにのればうれしいです。

2025-08-16:cappucino

- クレンペラーは1917-24年にケルン歌劇場の首席指揮者でした。ギュルツェニヒ管弦楽団はケルン歌劇場のオケなので、クレンペラーにとっては昔なじみの思い出深いオケだったかと思います。もっとも、1956年のコンサートでは当時のメンバーは誰もいなかったかも...

ちなみに、ギュルツェニヒ管弦楽団はマーラーの交響曲第3・5番を初演(マーラー指揮)しているほか、クレンペラー在任中に彼が作曲したミサの初演もしています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)