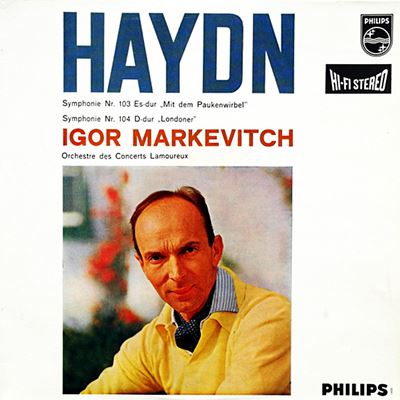

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|ハイドン:交響曲第103番変ホ長調 Hob.I:12. 「太鼓連打」

ハイドン:交響曲第103番変ホ長調 Hob.I:12. 「太鼓連打」

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1959年12月録音

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [1.Adagio - Allegro con spirito]

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [2.Andante piu tosto allegretto]

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [3.Minuet - Trio]

Haydn:Symphony No.103 in E-Flat major "The Drum Roll" Hob.1:103 [4.Finale. Allegro con spirito]

ティンパニーの独奏でロール打ち

そのために、厳密にいえばこの3曲をザロモンセットに数えいれるのは不適切かもしれないのですが、一般的にはあまり細かいことはいわずにこれら三作品もザロモンセットの中に数えいれています。

ただし、ザロモンコンサートが94年にピリオドをうっているのに、最後の三作品の初演が95年になっているのはその様な事情によります。

このオペラコンサートは2月2日に幕を開き、その後2週間に一回のペースで開催されました。そして、5月18日まで9回にわたって行われ、さらに好評に応えて5月21日と6月1日に臨時演奏会も追加されました

- 第102番 変ロ長調:94年作曲 95年2月2日初演

- 第103番 変ホ長調「太鼓連打」:95年作曲 95年3月2日初演

- 第104番 ニ長調「ロンドン」:95年作曲 95年5月4日初演

103番の交響曲に「太鼓連打」と標題がついているのは、第1楽章の導入部にティンパニーの独奏でロール打ちがあるからなのですが、当然の事ながらハイドン自身のあずかり知らぬ事です。おそらく、この標題は19世紀の初め頃につけられたものだと思われます。

なんと言っても、純粋器楽の交響曲というのはオペラなどと較べれば取っかかりが内容に思えるので「驚愕」とか「奇蹟」とか「軍隊」みたいなあだ名がついている方が何となく安心できるという面があります。

この「太鼓連打」も最初のたった1小節だけのティンパニー連打が聞き手にとってはその部分が非常に印象的だったと言うことでしょう。

なお、この作品がはじめ演奏されたときは第2楽章が好評でアンコールされたようです。この音楽はハイドンの音楽としては不思議な感覚が漂っていて、ハ短調なのですが、どこか「虚画化された悲劇」みたいな雰囲気が漂っています。

ハイドン自身にはそんな気はなくても、当時のイギリスの人々はそこにフランス革命の混乱に陥っているフランスを見たのかもしれません。

交響曲第103番 変ホ長調「太鼓連打」

- 第1楽章 Adagio - Allegro con spirito - Adagio

- 第2楽章 Andante piu tosto allegretto

- 第3楽章 Menuetto - Trio

- 第4楽章 Finale. Allegro con spirito

「凄絶」という表現をせざるをえないほどの唯一無二の演奏

「凄絶」という表現をせざるをえないほどの唯一無二の演奏これはラムルー管にしてみれば誇りともすべき、そして名誉ともなるべき演奏であり録音です。

まさに「凄絶」なハイドンです。ただし、ハイドンの交響曲に「凄絶」という形容詞が誉め言葉になるのかどうかは分かりませんが、それでもそう表現せざるをえないほどの唯一無二の演奏です。

ハイドンに対するアプローチは、ワーグナーの管弦楽曲の時にも感じたように、基本的には知的で明晰あり、その分析したものを常に冷静に表現しています。その点では、これもまたジョージ・セルとクリーブランド管のハイドンと似通った部分があります。

よく、セルの音楽は精緻であっても冷たいと言うことがよく言われましたが、彼の演奏をじっくりと聞いてみれば、そのとりつくシマもない「笑わん殿下」のような表情の下に、古き良きウィーンの伝統に根ざしたロマンティシズムが潜んでいることに気づくはずです。そして、セル自身も己への手綱を緩めればそのロマンティシズムが奔馬のようにあふれ出すことをよく知っていました。

ですから、そう言う己をコントロールする強い意志が時にはおけに対する強引なドライブという形で表面化することが50年代の頃までは時々ありました。しかし、セルのしごきに耐えて、60年代にはいるとクリーブランド管は完璧な合奏能力を備えた希有の存在へと成長し、今度はその完成したサウンドにセル自身が安心して己をまかせられるようになり、結果としてかつての強引さは姿を消して「白磁」に例えられるような音楽を生み出していくことになりました。

しかし、マルケヴィッチの場合は、そう言う知的で明晰な底にうごめいているのは、セルのような古き良きウィーンのロマンティシズムではなくて、何処かロシアの大地に根ざしたある種の狂気をはらんだような野蛮さでした。

ラムルー管はマルケヴィッチの棒に必死で食らいついています。もしも彼らにベルリン・フィルやクリーブランド管のような機能性があればある程度の余裕を持ってその要求に応えることが出来たでしょう。しかし、その必死なオケの姿を前にして、マルケヴィッチがニヤリとその野蛮さが頭をもたげていく様子が手に取るように窺えるのです。

おそらく、これはラムルー管とマルケヴィッチという極限状態の緊張感のなかだからこそ為し得たある種の狂気をはらんだ演奏だったと言えます。

そう言う意味では、これがハイドン演奏のスタンダードにあることは絶対にないでしょうが、そんなものを全て蹴散らしてしまうほどの「凄絶さ」に満ちた音楽が生まれることになったのです。

恐るべし、マルケヴィッチ!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

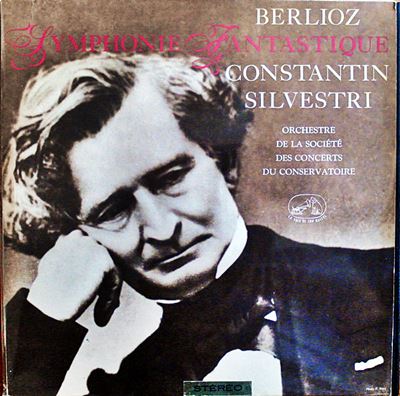

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)