Home|エンリコ・マイナルディ(Enrico Mainardi)|ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

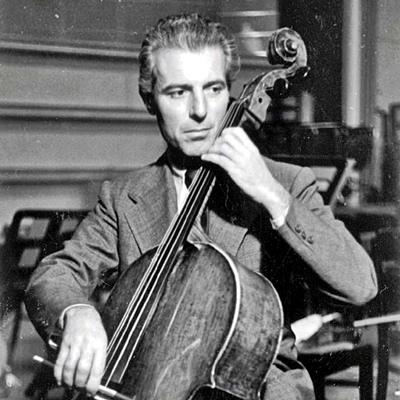

(Cello)エンリコ・マイナルディ オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団1950年録音

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [1.Adagio]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [2.Adagio ma non troppo]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [3.Finale. Allegro moderato]

アメリカとボヘミヤという異なった血が混じり合って生まれた史上類をみない美人

その事に関しては、芥川也寸志が「史上類をみない混血美人」という言葉を贈っているのですが、まさに言い得て妙です。

そして、もう一つ指摘しておく必要があるのは、そう言うアメリカ的要素やボヘミヤ的要素はあくまでも「要素」であり、それらの民謡の旋律をそのまま使うというようなことは決してしていない事です。

この作品の主題がネイティブ・アメリカンズや南部の黒人の歌謡から採られたという俗説が早い時期から囁かれていたのですが、その事はドヴォルザーク自身が友人のオスカール・ネダブルに宛てた手紙の中で明確に否定しています。そしてし、そう言う民謡の旋律をそのまま拝借しなくても、この作品にはアメリカ民謡が持つ哀愁とボヘミヤ民謡が持つスラブ的な情熱が息づいているのです。

それから、もう一つ指摘しておかなければいけないのは、それまでは頑なに2管編成を守ってきたドヴォルザークが、この作品においては控えめながらもチューバなどの低音を補強する金管楽器を追加していることです。

その事によって、この協奏曲には今までにない柔らかくて充実したハーモニーを生み出すことに成功しているのです。

- 第1楽章[1.Adagio]:

ヴァイオリン協奏曲ではかなり自由なスタイルをとっていたのですが、ここでは厳格なソナタ形式を採用しています。

序奏はなく、冒頭からクラリネットがつぶやくように第1主題を奏します。やがて、ホルンが美しい第2主題を呈示し力を強めた音楽が次第にディミヌエンドすると、独奏チェロが朗々と登場してきます。

その後、このチェロが第1主題をカデンツァ風に展開したり、第2主題を奏したり、さらにはアルペッジョになったりと多彩な姿で音楽を発展させていきます。

さらに展開部にはいると、今度は2倍に伸ばされた第1主題を全く異なった表情で歌い、それをカデンツァ風に展開していきます。

再現部では第2主題が再現されるのですが、独奏チェロもそれをすぐに引き継ぎます。やがて第1主題が総奏で力強くあらわれると独奏チェロはそれを発展させた、短いコーダで音楽は閉じられます。 - 第2楽章[2.Adagio ma non troppo]:

メロディーメーカーとしてのドヴォルザークの資質と歌う楽器としてのチェロの特質が見事に結びついた美しい緩徐楽章です。オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継いでいきます。

中間部では一転してティンパニーを伴う激しい楽想になるのですが、独奏チェロはすぐにほの暗い第2主題を歌い出します。この主題はドヴォルザーク自身の歌曲「一人にして op.82-1 (B.157-1)」によるものです。

やがて3本のホルンが第1主題を再現すると第3部に入り、独奏チェロがカデンツァ風に主題を変奏して、短いコーダは消えるように静かに終わります。 - 第3楽章[3.Finale. Allegro moderato]:

自由なロンド形式で書かれていて、黒人霊歌の旋律とボヘミヤの民族舞曲のリズムが巧みに用いられています。

低弦楽器の保持音の上でホルンから始まって様々な楽器によってロンド主題が受け継がれていくのですが、それを独奏チェロが完全な形で力強く奏することで登場します。

やがて、ややテンポを遅めたまどろむような主題や、モデラートによる民謡風の主題などがロンド形式に従って登場します。

そして、最後に第1主題が心暖まる回想という風情で思い出されるのですが、そこからティンパニーのトレモロによって急激に速度と音量を増して全曲が閉じられます。

悠然たる雰囲気の中から、ボヘミアの草原を吹き渡る風の匂いすら漂って来る

最近、このマイナルディというチェリストにすっかり注意を引きつけられています。取っかかりはバッハの無伴奏チェロ組曲でした。

どのチェリストとも違う悠然たるテンポで紡がれていく瞑想的なバッハにすっかり感心させられました。

その次に注意を引いたのがベートーベンのチェロソナタでした。

それもまた、春風駘蕩たる音楽で、思わず蕪村の句をもじって「ゆく春やおもたきチェロの抱きごころ(ゆく春やおもたき琵琶の抱きごころ)」等と言いたくなるような演奏でした。

チェロにとっては新旧の聖書とも言うべきこの二つの作品で独自の世界を描き出すというのは、なかなか出来るものではありません。

そして、このドヴォルザークのチェロ・コンチェルトです。

バッハとベートーベンで聞かせてくれた世界がこのドヴォルザークでも貫かれているのかと期待したのですが、まさにその期待にドンピシャリで応えてくれている演奏でした。

不思議な話なのですが、オケはヨッフムらしい、どちらかと言えば剛直な雰囲気で豪快にならしている部分もあるのですが、マイナルディのチェロはそんな事は気にもせずに悠然たる歌を聴かせてくれています。

そして、その悠然たる雰囲気の中から、ボヘミアの草原を吹き渡る風の匂いすら漂って来るではないですか。

イタリア人のチェロからボヘミアの風というのは、書いている私も不思議な感じがするのですが、しかしこのマイナルディのチェロを聞いてもらえればそれほど突飛な表現ではない事は納得していただけると思います。

「チェロの貴公子」と言えば今ではフルニエの代名詞ですが、その前はこのマイナルディに奉られていた言葉です。

しかし、この両者を較べてみれば、フルニエの方がはるかに客観性が高くて、時代の標準に添った演奏を展開しています。

それと比べれば、マイナルディの場合は何を演奏しても全てマイナルディならではの色に染め上げてしまいます。

もちろん、色に染め上げると行っても、さらに一昔前のロマン主義的に歪曲する流儀とは異なります。スコアに対しては十分すぎるほどの敬意を払っているのですが、それでもそのスコアは必ずマイナルディという「主観」を通して「音」となっています。

その意味では、このマイナルディというチェリストはこの50年代においても、それより一つ前の時代の匂いを身にまとった音楽家であることが分かります。

もちろん、どの演奏家にしても「譜読み」はするのであって、多かれ少なかれ「主観」によって濾過されるのですが、時代が下るにつれて濾過したのかどうかも分からないほどに「主観」は無色透明になっていきます。

ですから、同じ「チェロの貴公子」であっても、フルニエの「主観」はマイナルディと較べればはるかに色は薄いのです。

そうなると、最後はそう言うマイナルディの色が好きか嫌いかと言うことになってしまいます。

今のところ、私はそれを非常に好ましく思っていますし、このドヴォルザークのコンチェルトなども他にはない味わいが非情に魅力的なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)