Home|マルグリット・ロン(Marguerite Long)|フォーレ:ピアノと管弦楽のためのバラード Op.19

フォーレ:ピアノと管弦楽のためのバラード Op.19

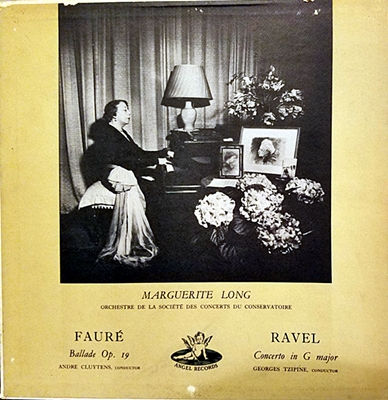

(P)マルグリット・ロン アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1950年10月30日録音

Faure:Ballade in F sharp major for Piano and Orchestra Op.19

冒頭の「Andante cantabile」を聞くだけでこの作品を聞く値打ちがある

私などは、冒頭のしみじみとした、どこか過ぎ去りし日々に思いを巡らせるようなメロディを聴くだけで、もう十分に心が満たされるのですが、それだけでは不十分なんでしょうか。

1877年の暮れに、フォーレはサン=サーンスの「サムソンとデリラ」の初演を見るためにヴァイマールに出かけるのですが、この時サン=サーンスの紹介によってフランツ・リストの知遇を得ます。そして、その縁もあってか、1882年にフォーレにはチューリヒにリストを訪ねてこの「バラード」を見てもらっています。

伝えられる話では、リストはピアノに向かい曲の冒頭を弾き始めたのですが、5~6ページ進むと「指が足りない」と言い出して演奏をやめてしまいます。そして、続きはフォーレに弾かせたのですが、「指が足りない」と言われたフォーレは非常なプレッシャーを感じながら続きを演奏したと後年の対談で語っています。

このエピソードのためにか、この作品はリストですら手こずらせたと言うことで演奏至難な作品と言われることもあるのですが、それは誤解です。

ピアニストにとっては易しい作品でないことは事実ですが、とんでもない難曲というわけでもないようです。

おそらく、リストが「指が足りない」と行ったのは、フォーレ特有の転調が理解できなかったものと思われます。そして、その事がフォーレの音楽を特徴づける最大の要因となっていくのですが、ここでは晩年ほどには「わけが分からない!!」と言う状態にはなっていません。

それでも、リストに「指が足りない」と言わせるだけの「晦渋」さはすでに健在だったわけであり、それ故にリストはこの作品をオーケストラ伴奏付きの作品に書き直すことをすすめます。

フォーレ自身もピアノ独奏曲としては煩わしいわりには演奏効果が上がらないと判断したようで、初演はオーケストラ伴奏版で行われました。

作品は通して演奏されるのですが、明らかに3つの異なる部分から出来ていることは容易に聞き取ることが出来ます。

冒頭の叙情的な旋律はフォーレが終生愛した音型でした。

4度から5度の下降跳躍の後に少しずつ上行していく音型は「比類なき叙情性」を感じさせますから、これを何度も多くの作品で活用したのです。そして、この「Andante cantabile」の部分を聞くだけで、この作品を聞く値打ちがあるというものです。

- 第一部(1~84小節 Andante cantabile→Allegro moderato)

エピソード(85~102小節 Andante) - 第二部(103~159小節 Allegro)

エピソード(160~171小節 Andante) - 第三部(172~264小節 Allegro moderato)

「緩」と「急」が交互に交錯しながら、最後は「Allegro moderato」で華々しく締めくくられるのもフォーレにしては珍しい音楽かもしれません。

ともすれば晦渋さが前面に出てしまうことの多いフォーレの音楽が、ここではそう言う影すらも感じさせない

ともすれば晦渋さが前面に出てしまうことの多いフォーレの音楽が、ここではそう言う影すらも感じさせないなんの説明も必要もないほどに素晴らしい演奏です。

事あるごとに、「昔は良かった」と呟く年寄りの愚痴といわれようと、やはり、昔の演奏家は偉かったと言わざるを得ません。

シュナーベルのモーツァルトを聴いたときにも、つくづくと昔の演奏家は偉かったと感心したのですが、このマルグリット・ロンの演奏はそれ以上に感心させられます。

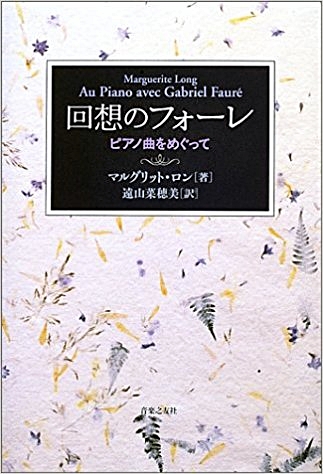

もちろん、その背景には、ロンとフォーレの深い結びつきがあったことは思い出しておく必要があります。何しろ彼女は「回想のフォーレ」という著述を残すほどに深い関係を築いていたのです。

しかし、それは交友があったから「お墨付き」が与えられているというようないい加減な話ではなくて、そう言う偉大な作曲家と五分につき合って論議できるほどの深い「知性」と「音楽性(いい加減な概念ですが)」を持っていたと言うことです。そして、そう言う交流のなかから生み出された作品分析は作品の外縁だけをなぞったような浅薄なアナリーゼとは全くレベルが異なります。

しかし、それは交友があったから「お墨付き」が与えられているというようないい加減な話ではなくて、そう言う偉大な作曲家と五分につき合って論議できるほどの深い「知性」と「音楽性(いい加減な概念ですが)」を持っていたと言うことです。そして、そう言う交流のなかから生み出された作品分析は作品の外縁だけをなぞったような浅薄なアナリーゼとは全くレベルが異なります。率直に言って、カサドシュとバーンスタインの演奏でこの作品を聞いたときには、音楽の流れが晦渋になってくると、演奏もまたどこへ向かおうとしているのかが曖昧になっているように感じるときがありました。

しかし、このロンとクリュイタンスとの演奏ではすべての音は意味ある流れの中で、あるべき場所に明確に位置づけられています。ですから、ともすれば晦渋さが前面に出てしまうことの多いフォーレの音楽が、ここではそう言う影すらも感じさせません。

こういうロンの演奏を聞くと、とかく晦渋さがあると言われるフォーレの音楽なのですが、その晦渋さの少なくない部分は演奏家の側に帰すべきかもしれないと思ってしまうほどです。

結局は、表面的なアナリーゼに基づいてピアノを正確に鳴らすだけでは、その奥に秘められているフォーレの真実には爪先すらもかからないのです。

それから、最後に付け足しみたいになってしまうのですが、クリュイタンスとバーンスタインでは、やはり「格」が違うようです。バーンスタインは音楽を威勢よく鳴らすことにかけてはすでに天下一品ですが、それを意味深く集中力を持って鳴らすとなると未だ道は通しという感じです。

バーンスタインとカサドシュの録音だけを聞いていたときにはそれほど不満も感じなかったのですが、こういう録音を聞いてしまうと、やはりこうでなくっちゃ駄目だよね!と不遜なことを感じてしまうのです。

そう言えば、歌舞伎なんかを見にいくと、「今日は良かった!」などと言おうものならば、年寄り連中から「先代をご存知でしたらね」などと憐憫のまなざしを向けられて嫌な思いをさせられるという話を聞いたことがあります。

しかし、そう言う嫌な思いも、こういう録音を聞かされるとそれなりの正当性はあるのかと思わざるを得ないのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-11-09:小林正信

- 私は、この曲が大好きなのですが、最も好きな演奏は、カサドシュ&バーンスタインのものです。ロンの演奏は情緒纏綿として、バラードと言うタイトルにふさわしい解釈だと思いますが、カサドシュの過度な感情移入をしない演奏からは、天上的な清浄さを感じ取ることが出来、何度聴いても飽きることがありません。

もっとも、指揮者のバーンスタインの方が落ちるということは、否定できません。薄味すぎるというかやる気がないというか。。けれど、これも良いように取れば、余計な自己主張をしないことでカサドシュの澄み切った音楽の邪魔をせず、控えめに寄り添っているということも出来るかと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)