Home|ミケランジェリ(Arturo Benedetti Michelangeli)|ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第4番 ト短調 作品40

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第4番 ト短調 作品40

(P)アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ エットーレ・グラチス指揮、フィルハーモニア管弦楽団 1957年3月7日~8日 & 10日録音

Rachmaninov:Piano Concerto No.4 in G minor, Op.40 [1.Allegro vivace]

Rachmaninov:Piano Concerto No.4 in G minor, Op.40 [2.Largo]

Rachmaninov:Piano Concerto No.4 in G minor, Op.40 [3.Allegro vivace]

ライ麦のささやき

有名なエピソードがあります。

友人のメトネル「どうして作曲しないのか?」と聞かれたラフマニノフは次のように答えたと言われています。

「どうやって作曲するというんだ、メロティーがないのに… それに長い間ライ麦のささやきも白樺のざわめきも聞いていないんだ」

ロシアという根っこから引き抜かれたラフマニノフには霊感がふってこないと言うことなのでしょうか。

それでも、この友人からの言葉に目が覚めたのか、ラフマニノフは再び創作活動に取りかかります。ただし、まったく新しいものを一から書き上げるのでなくて、亡命前に着手しながら放置されていた作品をもう一度取り出して完成させます。それが、この第4協奏曲です。

初演ラフマニノフ自身のピアノとレオポルト・ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団によって27年3月18日に行われましたが、ブーイングはなかったもののあまりパッとした反応はかえってきませんでした。理由は、とにかくとりとめのないほどの長さにあることは明らかでした。ラフマニノフはメトネルに対する手紙のな中で「この作品は恐らく『指環』のように何晩かに分けて演奏しなければならないでしょう」とぼやいています。

そして、またまた改訂作業が始まる事になります。初演のすぐ後にバッサリという感じで大幅なカットを行っているのですが、それでも満足しなかったラフマニノフは最晩年の41年にも大幅な改定を行ってそれが現行版となっています。

主観的解釈の客観的表現がみせる至芸の極致

ミケランジェリというピアニストの凄さがひしひしと伝わってくる録音が、このラフマニノフ4番とラヴェルのト長調協奏曲です。ラヴェルのコンチェルトに関しては「精密機械のように精緻なラヴェルのスコアが、精密機械のようなミケランジェリのピアノによって、この上もなく精緻な音へと変換していく様を見せつけてくれる」と評したのですが、ラフマニノフに関しても全く同じ事が言えます。

しかし、ラフマニノフの音楽は「スイスの時計職人」と称されたラヴェルの音楽とは本質的に異なります。その様な音楽に対しても全く同じアプローチで挑戦するところにミケランジェリのミケランジェリたる所以でしょう。

このように音楽を精緻に組み立てて、その姿をこの上もなくクリアに描き出していく演奏スタイルは一見すればきわめてザッハリヒカイトなものにうつります。しかし、ここに存在するのはその様な「客観性」に胡座をかいた「楽譜に忠実な演奏」とは真逆なものです。

ここに存在するのは、徹頭徹尾、ミケランジェリという異形の天才の耳に響いたラフマニノフの音楽です。ですから、ここで聞けるのは「ザッハリヒカイト」とは正反対のきわめて強固な「主観性」に貫かれた演奏です。

そこで、思い浮かぶのがムラヴィンスキーです。

ムラヴィンスキーもまた、一見すれば高い「客観性」に貫かれているように見えながら、その本質は徹底的な「主観性」の貫徹でした。その演奏スタイルをある人は「主観的解釈の客観的表現がみせる至芸の極致」と評したのですが、まさにその言葉をそっくりミケランジェリにも奉りたいと思います。

そして、このようなスタイルをとる限り避けて通れないのは「完璧性」への異常なまでの執着です。

ムラヴィンスキーはどれほど素晴らしい演奏を成し遂げたとしても、演奏会の後には「あそこも駄目だった、ここも駄目だった!!みんなどれこれも駄目だ!!」と心の底から嘆き悲しみ落ち込んでしまうのが常だった伝えられています。彼の理想は、常人には考えも及ばないほど高く、その高みを目指して挑み続けることを厭わなかったのです。

ミケランジェリもまた「キャンセル魔」として、そのために発生する膨大な「違約金」が彼の生活を圧迫するようになっても、そのスタイルをあらためることはありませんでした。

また、共演する演奏家に対する要求も厳しくて、カルロス・クライバーとベートーベンのコンチェルトの録音に臨んだときも、クライバーの楽譜にある書き込みが承認できないと言って二度と録音スタジオに戻ってくるtこはありませんでした。

そんな気難しいミケランジェリをなだめすかして70~80年代にまとまった録音を成し遂げた録音プロデューサーがコ-ド・ガ-ベンだったのですが、ガ-ベンはその様な日々を「綱渡り」と記しています。

そんな綱渡りの15年間が破綻したのは、諍いとも言えない一言、録音スタジオの証明に関してミケランジェリがクレームをつけたときに「それは私の責任の範囲外だ」としてガ-ベンが謝罪しなかったからでした。ミケランジェリはその一言で、長きにわたるガ-ベンとの盟友関係を一方的に断ち切ってしまったのです。

この70~80年代の音楽の骨格が透けて見えるよう透明にして精緻な音楽を聞くとき、そこにこの上もなく孤独な一人の男の姿が見えてしまって、その美しさに聞き惚れながらも痛々しさも感じてしまうのです。

その事を考えれば、この57年の録音には、その様な傷だらけの孤高な姿はありませんし、その精緻な演奏スタイルの奥底でうごめく情念の発露も感じ取れます。そして、彼は年を経て傷つくたびにその様な情念を、強固に武装した精緻さの中に押し殺していったのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2016-09-08:Sammy

- この作品の評価、人気とも必ずしも高いとは言えませんが、華やかさ、軽やかさと同居したいわく言い難い空虚感、本当の居場所が実はないかのような茫漠とした寂しさと悲しみを軽口と冗談で包んだような表現は、その分裂感がとても現代的に感じられて、個人的には心惹かれる作品です(と同時に、現代においてはこういう感覚でかかれたものはある意味で溢れているので、陳腐に思える人も少なくないかもしれません…が、それはあくまで今から見ての話ではないかとも私には思えます)。ミケランジェリのピアノで聴くと、それが実に孤高の音楽に聞こえてきます。伴奏も鋭く澄んで表情づけも冴えており、ピアノの質感とよく響きあっているように思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

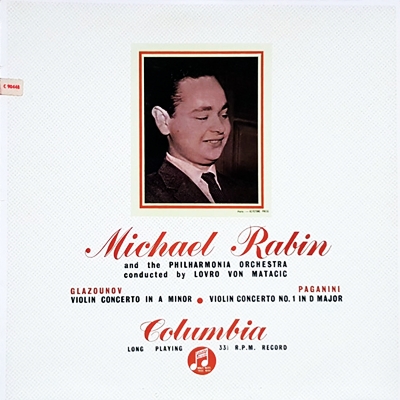

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)