Home|ハンス・ロスバウト(Hans Rosbaud)|ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調

ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調

ハンス・ロスバウト指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1955年11月17日録音

Bruckner:交響曲第8番 ハ短調 「第1楽章」

Bruckner:交響曲第8番 ハ短調 「第2楽章」

Bruckner:交響曲第8番 ハ短調 「第3楽章」

Bruckner:交響曲第8番 ハ短調 「第4楽章」

ブルックナーの最高傑作

もっとも、第9番こそがブルックナーの最高傑作と主張する人も多いですし、少数ですが第5番こそがと言う人もいないわけではありません。しかし、9番の素晴らしさや、5番のフィナーレの圧倒的な迫力は認めつつも、トータルで考えればやはり8番こそがブルックナーを代表するにもっともふさわしい作品ではないでしょうか。

実際、ブルックナー自身もこの8番を自分の作品の中でもっとも美しいものだと述べています。

規模の大きなブルックナー作品の中でもとりわけ規模の大きな作品で、普通に演奏しても80分程度は要する作品です。

また、時間だけでなくオーケストラの楽器編成も巨大化しています。

木管楽器を3本にしたのはこれがはじめてですし、ホルンも8本に増強されています。ハープについても「できれば3台」と指定されています。

つまり、今までになく響きがゴージャスになっています。ともすれば、白黒のモノトーンな響きがブルックナーの特徴だっただけに、この拡張された響きは耳を引きつけます。

また、楽曲構成においても、死の予感が漂う第1楽章(ブルックナーは、第1楽章の最後近くにトランペットとホルンが死の予告を告げる、と語っています)の雰囲気が第2楽所へと引き継がれていきますが、それが第3楽章の宗教的ともいえる美しい音楽によって浄化され、最終楽章での輝かしいフィナーレで結ばれるという、実に分かりやすいものになっています。

もちろん、ブルックナー自身がそのようなプログラムを想定していたのかどうかは分かりませんが、聞き手にとってはそういう筋道は簡単に把握できる構成となっています。

とかく晦渋な作品が多いブルックナーの交響曲の中では4番や7番と並んで聞き易い作品だとはいえます。

「聞かせ上手な」なスキルが炸裂!!

ハンス・ロスバウトといえば「ゲンダイ音楽」のスペシャリストというのが一般的な評価です。しかしながら、「ゲンダイ音楽」ばかりを指揮していたわけではなくて、調べてみると「『ドン・ジョヴァンニ』全曲、『フィガロの結婚』全曲 ロスバウト&パリ音楽院管弦楽団(5CD)」なんぞと言う素敵なCDもあるようです。オペラではそれ以外にワーグナーのマイスタージンガーの録音も残っているようですし、ブルックナーのシンフォニーも数が残っています。考えてみれば当たり前のことで、「ゲンダイ音楽」ばかりやっていて飯が食っていけるとも思えませんから、飯が食っていけるような音楽も演奏しないといけません。

それでは、そう言う評価の定まった「古典」を「ゲンダイ音楽」のスペシャリストが指揮するとどんな塩梅になるのでしょうか?

特に、今回紹介したブルックナーのシンフォニーなんかだと、まずはそういう興味がわくかと思います。実は私自身の興味も、その一点にありました。

そして、実際に聞いてみて、その興味は完全にはぐらかされました。

あまりにも当たり前の佇まいで、隅々まで交通整理の行き届いた演奏でした。

ココロの中では、マッド・サイエンティスト的な異常なブルックナーを期待したのですが、そんな期待はものの見事に裏切ってくれました。しかし、考えてみれば、それは至極当然のことなのだと言うことに、彼の一連のブルックナー録音を聞いていくうちに納得するものがありました。

「現代音楽」というのは「古典」となった音楽と比べればはるかに聞きづらい音楽です。

理由は二つあります。

一つは耳に馴染みがないと言うこと、もう一つは耳になじみやすくしようというサービス精神が最初から欠落していることです。

ですから、そんな音楽をそのまま投げ出すような演奏をすれば、誰も聞きには来ません。まあ、最初から客は入らないことは覚悟の上としても、それでも限度というものがあります。そうなれば、そう言う聞きにくい音楽を、少しでも聴衆の耳に届きやすいように音楽を整理して届ける技術が指揮者には求められるはずです。

そう言うスタンスは「芸術」を求める「作曲家」にとっては許し難いスタンスなのかもしれませんが、客商売の指揮者にとっては必須のスキルだったはずです。

そして、彼のブルックナー演奏を聴いて、そう言う「聞かせ上手な」なスキルがこれでもか!!と言うくらいに発揮されていることに気づかされました。

そう言えば、朝比奈もブルックナーの交響曲のことを最後の最後まで「訳の分からん音楽」だとぼやいていました。そして、朝比奈は、そう言う訳の分からない音楽を愚直なでに訳の分からないままに投げ出すように指揮し続けていました。

ロスパウトの音楽作りは、そう言う朝比奈のようなスタンスとは真逆の世界です。

彼は、そう言う訳の分からない部分を徹底的に整理し尽くして、何だか訳の分からないような部分は繋ぎに徹して実に速めのテンポであっという間に通り過ぎ、逆に聞かせどころで美味しい部分になるとグッと腰を下ろしてたっぷりと歌わせます。

そのギアチェンジの見事さには拍手を送りたくなるほどです。

ですから、ロスパウトのブルックナーは構築もしなければうねりもしません。当然のことですが宇宙も鳴動しませんし心もこもりきっていないように聞こえます。

しかし、聞き終わった後の心地よさはかなり上位にきます。古典的なシンフォニーを実に気持ちよく聞かせてもらったような心地よさが残ります。

しかしながら、世のブルックナー信者からは絶対に評価されない演奏スタイルであることも事実です。

私個人の評価としてはファーストチョイスにはならないでしょうが、癖にまみれたブルックナー演奏を浴びるほど聞いた後の解毒剤としては最良の一枚かと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-12-11:joshua

- rosbaudこと、ロスバウト、ブルックナーは、両端の1.9番を除いて、かなりいい音で残しています。

また、ブラームスは全交響曲、ベートーベンは4番以外の8曲、残しています。

偶然の発見ですが、もとはというと、カラヤン伴奏以外のデニスブレインのモーツァルトを探していたら、ロスバウトが、バーデンバーデンのオケを振り伴奏してました。

同じk417をイタリアの名人チェッカロッシと55年に入れており、 2番のホルン協奏曲はお気に入りだったようです。

ファゴットやオーボエの協奏曲も入れてますから、管楽器の名人とウマが合ったのかもしれません。こう見てくると、聴かせ上手というコメントから、器用さの極みだった人に思えて来ました

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

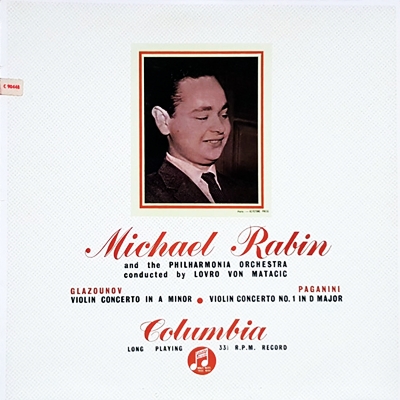

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)