Home|セル(George Szell)|リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

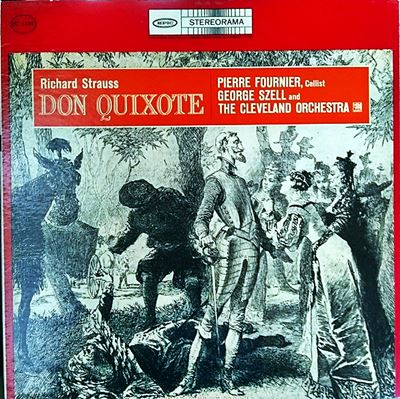

リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

ジョージ・セル指揮 (Cello)ピエール・フルニエ クリーブランド管弦楽団 1960年10月28日~29日録音

R_Strauss:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

「悲しげな姿の騎士、ドン・キホーテ」の「幻想的変奏曲」

シュトラウスはこの作品のことを「大オーケストラのための、騎士的な性格のひとつの主題による幻想的変奏曲」と名付けています。この「騎士的な性格のひとつの主題」というのは「悲しげな姿の騎士、ドン・キホーテ」のことで、その「幻想的変奏曲」というのは、きわめて自由な形式による変奏によってドン・キホーテの数々の奇行を描いていこうという趣向を表明しています。

とりわけ、この作品で重要なポジションをしめるのが独奏チェロで、これが主人公である「ドン・キホーテ」の性格を表現していきます。

ちなみに、従者であるサンチョ・パンサは独奏ヴィオラで表現されることが多く、貴婦人は木管楽器によって表現されることが多いので、そのあたりは耳をすませて聞くとニヤリとできる場面が多いはずです。

なお、シュトラウスは楽譜の中に物語との関係を書き込んだりはしていないが、ある機会に次のように語ったと伝えられています。

・序奏

ラ・マンチャの村に住む男が騎士のロマンスを読むうちに妄想にふけり、理性を失う中なかで、自分自身がが遍歴する騎士ドン・キホーテになろうと決心する。

・主題

悲しげな姿の騎士、ドン・キホーテ(主題)が独奏チェロで、サンチョ・パンサの主題が独奏ヴィオラ表現される。

・第1変奏

美しい貴婦人「ドゥルネシア」の合図で二人は出発し、風車を巨人と思い込んで戦いを挑む。しかし、たちまちのうちに風車が回り、地面に叩き付けられてしまう。風は弦楽器のトリルで表現される。

・第2変奏

ドン・キホーテは羊の群れをアリファンファロン大王の軍隊と勘違いして戦闘を挑み、たちまちのうちに的を蹴散らして勝利する。羊は金管楽器のフラッター奏法で示される。

・第3変奏

騎士と従者の対話。冒険が嫌になったサンチョの要求・質問・諌言、それに対してドン・キホーテのなだめ・慰め・約束が独奏チェロと独奏ヴィオラで展開される。

・第4変奏

行進してくる懺悔者の一行とドン・キホーテの出会い。ドン・キホーテは懺悔者が携える聖像を誘拐された貴婦人だと思い込み、助け出そうとして一行に突入するが、叩き付けられて失神してしまう。

・第5変奏

ドン・キホーテは戦争の見張りをしながら、遠く離れた架空の恋人ドルシネア姫へ胸の内を打ち明ける。

・第6変奏

サンチョ・パンサは通りかかった不器量な田舎娘を主人にドルシネア姫だと思いこませる。しかい、娘は気味悪がって逃げてしまう。

・第7変奏

女たちにからかわれ、だまされて目隠しをしたドン・キホーテとサンチョ・パンサは、乗せられた木馬を魔法の馬だと信じて空中を騎行し、巨人退治に夢中になる。

・第8変奏

だまされた小舟での予想もしなかった航行、舟歌が歌われる。

・第9変奏

二人の修行僧を悪魔と勘違いして闘いを挑む。驚いて修行僧たちは逃げるが、ドン・キホーテとサンチョ・パンサは意気揚々と旅を続ける。

・第10変奏

光り輝いた月の騎士との決闘でドン・キホーテは大地の打ちのめされる。これによって、ドン・キホーテはついに冒険をあきらめ、羊飼いになる決心をして故郷に向かう。

・終曲

ふたたび正気に戻ったドン・キホーテは最後の日々を瞑想の中で過ごし、静かに自分の生涯を回想する。そして、ドン・キホーテの死。

なお、セルバンテスの小説は、当初は「滑稽本」の傑作として評価されていたが、19世紀のロマン派の時代になると、見果てぬ夢を追い求める偉大でもの悲しい物語という悲劇的な解釈が主流を占めるようになります。しかし、20世紀になると、これを「カーニバル文学」の傑作として解釈する動きも見られます。

「カーニバル文学」とは、

「文学におけるカーニバル性とは、国王の戴冠と奪冠、地位や役割の交代や変装、両義性、シニカルで無遠慮な言葉、などに見られるものである。価値倒錯の世界を創り出す効果を持つ。また、中世によく見られた笑いを隠れ蓑にしたパロディーにも、強いカーニバル性が見られる。中世においても笑いによってならば、聖なるものを俗的に扱うことが許されたのである。聖と俗の交わりや交代、否定(嘲笑)と肯定(歓喜)、死と再生、などが笑いの中で行われた。笑いは社会風刺のために、無くてはならない要素であった。カーニバル文学においても、笑いは極めて重要な要素である。」

と言うものらしいです。

シュトラウスの作品は、19世紀的な悲劇的解釈を下敷きにしたというよりは、明らかにこの物語が持つ「カーニバル性」を前面に押し出した作品のように思えます。しかし、演奏する側にとってはどうにでも料理できる懐の広さを持つ作品でもあるので、そのあたりの解釈をどうするかは結構難しい問題となるように思われます。

クラシック音楽の懐の深さ

少し前ですが、ライナー&ヤニグロのコンビによる録音をアップしました。その時に、こんな事を書いています。長くなるので、途中をはしょりながら紹介します。

「私にとってのこの作品の「刷り込み」はセル&クリーブランド管による録音です。・・・

私にとってこの作品の姿として「刷り込まれ」ているセル&クリーブランド管の録音では、チェロ独奏のパートはまるでオーケストラパートの一部であるかのように、オケの響きの中に同化されてしまっています。言葉をかえれば、チョロ独奏は完全に指揮者であるセルのコントロール下に置かれています。・・・

ところが、このヤニグロなるチェリストによるドン・キホーテはフルニエとは真逆な表現です。

このドン・キホーテはまるで酒でも食らって、あちらで頭をぶつけ、こちらでつっ転ぶみたいな、まさに妄想癖に取り憑かれたいかれ親父そのものです。その「いかれ具合」ときたらもうやりたい放題という感じで、その面白さたるや、まさにチャップリンを彷彿とさせるほどです。」

そして、最後に、「では、この2つの録音を聞いてどちらが面白かったのかと聞かれれば、これは躊躇うことなくこのライナー盤の方に軍配を上げます。そして、おそらくはシュトラウスがこの作品に込めたであろう「カーニバル性」が思う存分発揮されているのは間違いなくこのヤニグロの独奏の方です。」とまとめています。

とはいえ、こうしてあらためてセル&フルニエの録音を聴き直してみると、やはり凄いものだと、心底感心させられます。

「精緻」という言葉は、こういう演奏に対してこそ使われる言葉なんだとあらため思い知らされます。そして、一つ一つの変奏の特徴をここまで表情豊かに描き分けていくセルの統率力には本当に感心させられます。

そして、どちらの表現も受け入れてしまうことが、クラシック音楽というものの懐の深さです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2012-03-07:ヨシ様

- これは素晴らしい演奏ですね。

未だに、これを超える演奏を聴いたことがありません。

ジョージ・セルは本当に素晴らしい指揮者です。

もちろんクリーヴランド管も素晴らしい。

2020-07-31:jukose

- 精緻な演奏。ほんとうにそうだと思いました。

この曲は、リヒャルト・シュトラウスの中では一番好きな曲です。

聞いていると、作曲者はきっとドン・キホーテが大好きなんだろうなと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)